Benjamin Pfannes

Résumé

La question centrale de l’article est de savoir si la Brigade franco-allemande représente véritablement une avancée significative dans l’histoire des relations franco-allemandes et de la politique de défense européenne, ou si elle n'est qu'un projet essentiellement symbolique. Initialement créée en 1989 comme un symbole de la coopération renforcée entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, la brigade a également assumé des missions militaires pratiques. Politiquement, sa création a été un signe clair de la volonté des deux pays de renforcer l'architecture de sécurité européenne et de consolider le partenariat franco-allemand. Elle a servi de modèle pour le développement d'une politique de défense commune en Europe et pour la création d'une armée européenne.

Cependant, les défis pratiques liés à l'intégration de soldats de deux nations ayant des traditions militaires et des procédures différentes ne peuvent être ignorés. Les différences organisationnelles, les exigences logistiques et les divergences culturelles ont souvent compliqué la coopération quotidienne. Ainsi, la brigade peut être vue comme une forme de symbolisme politique, mais aussi comme une initiative concrète pour promouvoir la collaboration militaire. Elle représente donc une étape importante vers l'intégration des deux armées, mais a également montré à quel point une telle collaboration peut être complexe en réalité.

Détails

Chronologie : XXe siècle

Lieux : France – Allemagne

Mots-clés : Coopération militaire – Intégration binationale – Défense européenne – Interopérabilité – Réconciliation

Chronology: XXth century

Location: France – Germany

Keywords: Military cooperation – Binational integration – European defense – Interoperability – Reconciliation

Plan

Introduction

I – Antécédents et objectif de la brigade

II – Structure et subordination de la brigade

III – Création de la brigade franco-allemande

IV – Problèmes d’intégration

Enjeux matériels et logistiques

Différences organisationnelles et administratives

Facteurs socioculturels et cohésion interne

V – Décision sur la création de l’Eurocorps

Conclusion

Pour citer cet article

Référence électronique

Pfannes Benjamin, “Coopération militaire entre la France et l'Allemagne : Brigade franco-allemande et Eurocorps Création – Fonction – Intention", Revue de l’Association des Jeunes Chercheurs de l’Ouest [En ligne], n°5, 2025, mis en ligne le 23 avril 2025, consulté le 4 février 2026 à 23h46, URL : https://ajco49.fr/2025/04/23/cooperation-militaire-entre-la-france-et-lallemagne-brigade-franco-allemande-et-eurocorps-creation-fonction-intention

L'Auteur

Benjamin Pfannes

Benjamin Pfannes a étudié l'histoire moderne et contemporaine à Mayence et à Dijon. Pendant ses études, il a travaillé comme assistant de recherche à la chaire d'histoire contemporaine de l’Université Johannes Gutenberg et à l'Institut Leibniz pour l'Histoire Européenne à Mayence. Ses domaines de recherche incluent l'histoire allemande et française du XXe siècle. Il rédige une thèse à l'Université de Potsdam, dans laquelle il examine le rôle de la Brigade franco-allemande dans la coopération binationale.

Droits d'auteur

Tous droits réservés à l'Association des Jeunes Chercheurs de l'Ouest.

Les propos tenus dans les travaux publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Introduction

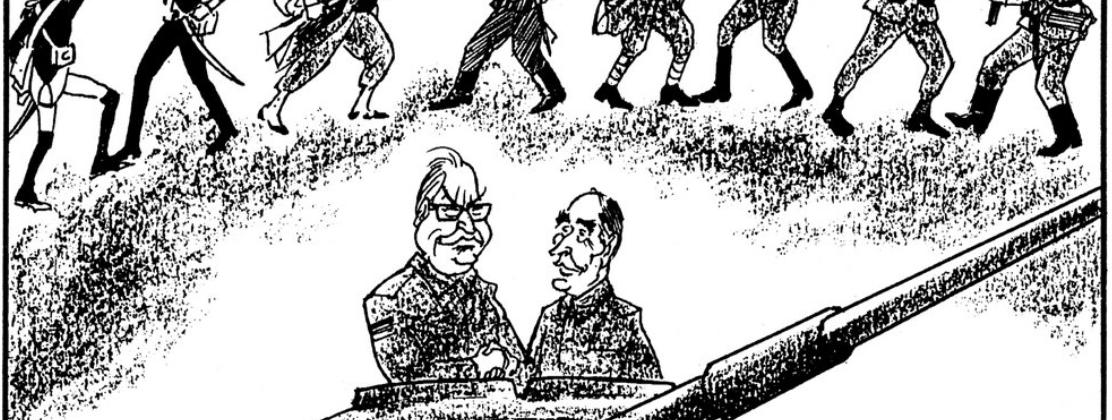

Il est courant qu’en temps de guerre que des citoyens d’un pays combattent sous le drapeau d’un autre. Il suffit de penser à la campagne de Russie de Napoléon en 1812, au cours de laquelle des soldats allemands combattirent sous commandement français, à la division SS Charlemagne, recrutée principalement parmi des volontaires français et qui fut encore engagée au printemps 1945 dans la défense de Berlin, ou encore à la Légion étrangère française, dont une grande partie des sous-officiers et des équipages furent longtemps d’origine allemande. En revanche, la brigade franco-allemande a été la première grande unité militaire opérationnelle mise en place en Europe en temps de paix, dont les soldats ont été recrutés durablement dans deux nations depuis sa création en 1989 et dont les unités correspondantes ont été placées en permanence sous commandement binational.

« Dem Besten verpflichtet » – « Devoir d’excellence », telle est la devise de la brigade franco-allemande. Partie d’une initiative binationale, elle est devenue un élément important de la coopération militaire multinationale européenne, avec l’ambition politique de la France et de l’Allemagne d’être la force motrice de la politique européenne de sécurité et de défense. Sa création a-t-elle donc constitué une étape historique en élevant les relations entre les deux pays voisins à un nouveau niveau ou sa mise en place doit-elle être considérée comme un simple signe de politique symbolique ?

Lors d’un sommet à Karlsruhe le 13 novembre 1987, le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl se sont mis d’accord sur la mise en place d’une unité militaire commune franco-allemande. Dès le 19 juin, les deux hommes d’État proposèrent de mettre en place une unité de troupes « totalement intégrée » sous la forme d’une « brigade ». Celle-ci a été qualifiée d’ « embryon » qui devait servir d’une part à la défense européenne et d’autre part à la cristallisation d’un partenariat de sécurité franco-allemand. Au terme de ce processus, il devrait y avoir une défense commune de l’Europe, si possible sous la forme d’une armée européenne[1].

Initialement créée pour incarner la volonté commune de l’Allemagne et de la France de renforcer leur intégration militaire, la brigade franco-allemande est devenue, au fil des années, une unité opérationnelle déployée sur divers théâtres d’opérations, notamment en Bosnie-Herzégovine (1996) et en Afghanistan (2004-2005). Dès 1993, elle a été intégrée à l’Eurocorps, auquel elle est subordonnée tant lors des exercices que des missions opérationnelles.

L’article se penche sur la question des particularités et des problèmes résultant du service quotidien dans une unité bi- ou multinationale pour les soldats de la brigade franco-allemande et de l’Eurocorps. Les trois premiers chapitres sont consacrés à l’histoire et à la structure de la brigade afin de pouvoir situer le contexte de sa création dans le temps et de mieux comprendre les problèmes qui sont exposés dans le chapitre suivant. Le dernier chapitre sur la naissance de l’Eurocorps montre qu’en plus des problèmes qui existent au niveau opérationnel, l’Allemagne et la France avaient des intentions totalement différentes en ce qui concerne la fonction de l’unité.

1. Antécédents et objectif de la brigade

Les antécédents concrets de la brigade franco-allemande remontent, si l’on peut dire, à l’année 1950. C’est à cette époque que fut proposée la création d’une Communauté européenne de défense (CED). Celle-ci devait constituer une réponse adaptée à la menace soviétique sur l’Europe, empêcher la réapparition d’un militarisme allemand et préparer la mise en place d’une armée européenne comprenant un contingent allemand (occidental). Même si la réalisation de la CED en 1954 a finalement échoué en raison de l’opposition de l’Assemblée nationale française, l’idée de renforcer le pilier européen de l’OTAN au sein de l’Alliance atlantique par une « alliance dans l’alliance »[2] a néanmoins été régulièrement discutée. Ainsi, dans les années 1970, le ministre allemand de la Défense Georg Leber posait la question suivante : « Ne serait-ce pas un pas vers l’Europe si un jeune Français pouvait accomplir son devoir selon le droit français hors de son pays dans une autre armée européenne »[3] ?

L’euro-obligation de défense ainsi proposée a reçu un accueil favorable de la part du public intéressé, tant en France qu’en Allemagne. L’examen concret a cependant révélé des « difficultés considérables » pour sa concrétisation. Valéry-Giscard d’Estaing a fait la proposition, jugée trop « audacieuse » à l’époque, de fusionner les forces armées conventionnelles de la France avec celles de la République fédérale d’Allemagne[4]. C’est précisément aujourd’hui, au vu des problèmes évidents rencontrés par les Européens pendant la guerre du Golfe (1990/91) pour parler et agir de manière unifiée et efficace, que la revendication d’une autonomie militaire de l’Europe a acquis une nouvelle actualité.

À l’époque de la guerre froide, les réflexions sur l’européanisation de la politique militaire et de sécurité ont pris un caractère particulièrement urgent en raison de la situation géopolitique. Pour la République fédérale d’Allemagne, le soutien de sa propre défense contre les armées du Pacte de Varsovie aurait été « trop faible sans l’arrière-pays français »[5]. De plus, comme l’a estimé le Premier ministre français Jacques Chirac, « le danger pour la survie de la France à ses frontières » commençant à « menacer sa sécurité aux frontières de ses voisins »[6], le président français François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl se sont accordés en 1988 pour mettre sur pied, dans le cadre de la coopération franco-allemande, une unité militaire composée de soldats des deux nations. Le cadre formel de cette opération a été fixé par des protocoles complémentaires au Traité d’amitié franco-allemand, dit Traité de l’Elysée, conclu 25 ans plus tôt, en 1963, entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer.

La coopération militaire convenue entre les États souverains allemand et français ne se limite pas actuellement à l’entretien de la brigade. Elle se traduit par la tenue d’un conseil conjoint de sécurité et de défense au moins deux fois par an. Ce conseil commun coordonne trois groupes de travail, à savoir celui de la « stratégie et du désarmement », celui de la « coopération militaire » – où sont négociés les problèmes de la brigade – et celui de la « coopération en matière d’armement ».

La justification géopolitique, encore déterminante à l’époque de la planification de la brigade, a perdu de son importance après le désamorçage du conflit Est-Ouest et l’affaiblissement ou la restructuration de la menace venant de l’Est. La mission la plus importante de la brigade est aujourd’hui, compte tenu de l’union prévisible de l’Europe, de « concrétiser l’intégration franco-allemande »[7] et de donner un signe de l’indissociabilité de la contribution française et allemande à une union et une identité européennes de sécurité. De plus, l’objectif militaire est complété par la volonté :

– « d’établir des procédures communes et d’harmoniser les conditions d’exercice du service et les conditions de vie des éléments de troupe,

– de revoir les procédures d’interopérabilité entre unités françaises et allemandes et les principes d’entraînement des formations constituées d’unités de nationalités différentes

– de promouvoir la connaissance mutuelle,

– ainsi que de rendre plus efficace la standardisation du matériel et de l’équipement »[8].

2. Structure et subordination de la brigade

Selon les critères militaires, la formation est une brigade dite légère et ne peut donc pas être engagée de manière « autonome » sur le plan opérationnel[9]. Elle comprend environ 6000 soldats, pour moitié français et pour moitié allemands. Le commandement de la brigade, la compagnie d’état-major et le bataillon de soutien et d’approvisionnement de la brigade sont binationaux. Les régiments et bataillons des troupes de combat et de soutien au combat ne sont composés que de ressortissants d’une seule nation et sont principalement formés selon les règles nationales en vigueur.

À la tête de la brigade se trouve pour deux ans un commandant français ou allemand avec le grade de général de brigade. Son adjoint, un colonel, appartient à l’autre nation selon le même rythme d’alternance. Le chef d’état-major, l’officier général pour la zone de base de commandement 3 (G 3), le commandant du bataillon de ravitaillement, le chef de la compagnie d’état-major de brigade et le chef de la compagnie d’état-major du bataillon de ravitaillement et leurs représentants respectifs alternent également tous les deux ans entre soldats de nationalité allemande et française.

Les membres de la brigade sont reconnaissables à l’insigne de manche commun (mais avec une mention nationale) et au béret commun. Ce dernier porte un insigne sur lequel sont représentées les couleurs des deux nations. La couleur noir-bleu du béret correspond à une proposition française, la manière de le porter (incliné vers la droite) est conforme aux prescriptions allemandes. Jusqu’à présent, aucun accord n’a pu être trouvé sur un uniforme commun.

Le général Henning von Ondarza, inspecteur de l’armée de terre allemande, a souligné dans ce contexte que la brigade n’était pas une « brigade de spectacle » qui ne jouerait qu’un rôle secondaire dans le dispositif de défense de l’OTAN. Il s’agit au contraire d’une « une unité pleinement opérationnelle qui, le jour où les choses deviendront sérieuses, se verra confier une mission importante »[10].

3. Création de la brigade franco-allemande

Le 17 octobre 1990, la mise en service de la brigade franco-allemande a eu lieu à Malmsheim, près de Stuttgart, en présence du ministre français de la Défense Jean-Pierre Chevènement et de son homologue allemand Gerhard Stoltenberg. L’idée d’une grande unité franco-allemande avait été présentée pour la première fois au public le 19 juin 1987[11]. Le chancelier, Helmut Kohl, a déclaré dans ce contexte que cette nouvelle qualité de la coopération franco-allemande en matière de politique de défense n’était pas dirigée contre l’Alliance atlantique. Les armes nucléaires françaises sont également exclues de cette coopération. A l’occasion de la cérémonie de mise en service, Jean-Pierre Chevènement, pour qui la brigade franco-allemande était « unique en son genre », a déclaré : « Un chapitre de l’histoire de l’Europe se tourne, un autre est à écrire. La première page de ce nouveau chapitre, nous l’écrivons avec la brigade franco-allemande »[12]. Gerhard Stoltenberg a souligné que la brigade avait à la fois une valeur politique et une mission militaire concrète[13]. Un aspect que son homologue français a également confirmé[14]. Au vu des changements dans l’environnement géostratégique, cet exemple de partenariat de sécurité commun, qui avait encore été conçu sous l’influence de la guerre froide, avait gagné en importance. Dans l’esprit du nouveau concept de l’OTAN présenté au milieu de l’année 1990 pour les futures grandes unités multinationales, la brigade franco-allemande revêtait désormais un caractère exemplaire insoupçonné. En même temps, l’espoir né dès le début à Bonn persistait. L’objectif était de rapprocher progressivement les forces armées françaises des structures de l’OTAN.

Néanmoins, certains commentaires formulés par la presse ont suscité des inquiétudes, notamment quant à savoir si la coopération franco-allemande en matière de sécurité avait déjà dépassé son zénith au vu des changements intervenus en Europe. Le Neue Zürcher Zeitung l’a formulé de la manière suivante :

« Compte tenu de l’évolution de la situation en Europe et après la réunification de l’Allemagne, cette unité militaire bilatérale intégrée en dehors de la structure de l’OTAN n’apparaît pas tant comme le germe d’une armée européenne que comme une expérience difficile issue d’une phase antérieure de coopération étroite »[15].

Pourtant, l’ambition militaire de la brigade était au départ tout à fait modeste. Ainsi, l’article 1 des accords administratifs signés le 2 novembre 1989 pour le fonctionnement et l’organisation de la brigade franco-allemande stipule qu’elle doit servir, entre autres, à :

« […] [I]. obtenir, chaque fois que possible, la définition de procédures communes ainsi que l’harmonisation des conditions d’exercice du service et des conditions de vie des unités, afin de vérifier les procédures d’interopérabilité entre les unités françaises et allemandes […] ; [II]. favoriser la connaissance mutuelle ; [III]. rendre plus efficace la standardisation des matériels et des équipements »[16].

La mission militaire individuelle de la brigade était en revanche définie de manière plus large. Ainsi, le Generalmajor Frank Schild, commandant du Wehrbereichskommando V allemand, a expliqué que la brigade franco-allemande pouvait assurer des missions de protection dans des zones de combat à l’arrière. Elle était en mesure d’intervenir à l’avant de la défense.. De plus, en cas de guerre, la brigade pourrait être subordonnée au groupe d’armées Centre de l’OTAN en tant que réserve stratégique[17].

La création d’une brigade composée de soldats issus de deux États alliés, mais souverains, a posé des problèmes non seulement sur le plan de l’organisation militaire, mais aussi sur le plan juridique. Ainsi, cette unité ne pouvait appartenir ni aux forces armées allemandes régulières ni aux Forces françaises en Allemagne (FFA) ; elle se trouvait en dehors de l’intégration militaire existante. De plus, les contingents nationaux respectifs n’étaient pas assignés à l’OTAN[18]. D’un point de vue géographique, les unités de la brigade franco-allemande étaient réparties entre l’unité d’état-major mixte et le bataillon logistique correspondant au premier quartier général à Böblingen près de Stuttgart, un bataillon de chasseurs allemand également à Böblingen, un bataillon d’artillerie à Horb am Neckar et le 110ème régiment d’infanterie français à Donaueschingen. La décision de stationnement a été accompagnée dès le début de discussions sur les conditions juridiques et logistiques ainsi que sur les coûts d’entretien[19], qui ont toutefois été résolues par une concession de la partie allemande dans les domaines de la logistique et de l’infrastructure.

4. Problèmes d’intégration

Bien que la création de la Brigade franco-allemande repose sur une volonté politique clairement affirmée et une solidarité mutuelle, il ne saurait être présumé que son fonctionnement militaire quotidien – notamment l’instruction conjointe et la préparation à l’exécution des missions assignées – se soit déroulé ou se déroule sans difficulté. Les problèmes sont essentiellement dus au fait que les deux armées, présentent un grand nombre de différences importantes.

L’absence d’une harmonisation des conceptions et des procédures opérationnelles et tactiques constitue l’un des principaux défis structurels pour la coopération au sein de la brigade[20]. Par ailleurs, l’interopérabilité visée suppose d’une part la maîtrise parfaite de la langue du partenaire concerné, mais elle se rapporte également à la saisie de la sémantique des concepts militaires clés respectifs. En effet, bien qu’ils appartiennent à la culture d’Europe centrale, les deux pays ont développé des doctrines militaires uniques au fil de leur longue histoire. Cela a mené à des procédures, des habitudes de formation et de commandement différentes. La tâche principale consiste à les harmoniser entre elles et avec celles de l’OTAN[21].

Comme le droit international reconnaît que les organes d’une nation n’ont pas de souveraineté sur les ressortissants d’une autre nation, les relations de subordination au sein de la brigade constituent un problème qui n’est pas seulement formel. Afin de garantir les compétences de commandement nécessaires sur le plan militaire, les structures de commandement et d’articulation, les droits souverains devraient être transférés au cas par cas à des ressortissants de l’autre nation. Mais comme un transfert n’est possible, selon le droit allemand (article 24 de la Loi fondamentale), qu’à des institutions intergouvernementales (comme l’OTAN), et que le commandant d’une unité binationale n’est pas considéré comme une « institution intergouvernementale », les soldats allemands et français restent soumis à leurs supérieurs nationaux respectifs en matière de service militaire et donc de discipline. De ce point de vue, la brigade n’est pas une unité, « mais une division, simplement une formation composée de deux parties autonomes sur le plan disciplinaire »[22].

Toutefois, les soldats des deux nationalités sont « tributaires d’une coopération mutuelle ». Cette collaboration « oblige à s’informer, à se conseiller et à se soutenir mutuellement dans toutes les affaires dont l’exécution en commun est nécessaire au service militaire », donc aussi à suivre les instructions des supérieurs de l’autre nation[23]. C’est par ce biais que le partenariat souhaitée au sein de la formation est assurée.

Si de tels problèmes pouvaient encore être résolus au moyen de la construction auxiliaire de la « coopération » commune, la réponse à la question de « l’utilisation d’armes à feu par des soldats de garde dans une garde mixte lors de la protection d’installations allemandes ou françaises » ou à celle de « la tenue du sceau de service dans un bataillon mixte »[24] a généré des maux de tête aux responsables allemands et français.

L’intégration opérationnelle de la Brigade franco-allemande est confrontée à des défis multiples, qui peuvent être regroupés en trois grandes catégories : les enjeux matériels, les différences organisationnelles et les aspects socioculturels.

4.1. Enjeux matériels et logistiques

L’incompatibilité des systèmes d’armes et des équipements militaires constitue un obstacle majeur à l’efficacité opérationnelle conjointe. De même, la gestion logistique, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en carburant et en matériel, doit être réalisée séparément, ce qui complique les opérations quotidiennes et limite l’interopérabilité.

4.2. Différences organisationnelles et administratives

L’harmonisation des réglementations administratives demeure un processus de long terme en raison des différences nationales en matière de gestion des ressources humaines et de structures militaires. Cela inclut les régimes de congés, les jours fériés spécifiques à chaque pays et les modalités de compensation du temps de service. Par ailleurs, les divergences entre le commandement interne allemand et le style de commandement plus « patriarcal » en France influencent les dynamiques de leadership. De même, les droits de participation des militaires diffèrent, notamment avec le rôle du « homme de confiance » du côté allemand et du « président des sous-officiers » en France. À ces disparités s’ajoutent des écarts en matière de droits disciplinaires et de recours, de solde militaire, d’indemnités pour les exercices et d’accès aux loisirs.

4.3. Facteurs socioculturels et cohésion interne

Les différences culturelles entre les contingents allemands et français influencent également la vie quotidienne au sein de la brigade. Par exemple, les habitudes alimentaires varient, notamment en ce qui concerne la consommation de vin pendant les repas ou l’interdiction de l’alcool en service. La durée de la pause déjeuner est une autre source de divergence, oscillant entre une heure et deux selon les traditions nationales. La gestion des repas en fonction du grade diffère également : un système uniforme est appliqué en Allemagne, tandis que la restauration varie en fonction des grades en France. Enfin, la reconnaissance de l’autorité des femmes militaires françaises peut être perçue différemment en fonction des traditions nationales[25].

La confrontation permanente avec de tels problèmes avait conduit un observateur français à constater, peu de temps après la mise en place de l’état-major de la brigade, trois sujets de discussion en particulier parmi les soldats français de la brigade : « la rigidité allemande, le statut privilégié des gradés allemands et le rôle de l’homme de confiance »[26]. Le même observateur recommandait, pendant la deuxième phase de mise en place, que « la partie allemande abandonne sa réserve et sa fidélité au règlement, au moins dans la mesure où la capacité d’innovation de la brigade n’est pas entravée ». Le système patriarcal français ne confère pas seulement « une large place à la bonne volonté de la hiérarchie », mais offre aussi une marge de manœuvre pour des solutions non conventionnelles qui pourraient « rééquilibrer » la balance créé par la confrontation des deux systèmes nationaux[27].

5. Décision sur la création de l’Eurocorps

La décision de créer une grande unité militaire franco-allemande sous la forme d’un Corps européen est l’une des césures les plus marquantes de la politique de sécurité européenne de la première moitié des années 1990. S’appuyant sur l’expérience de la brigade commune entrée en service en octobre 1990, la formation qui s’appellera plus tard « Eurocorps » devait être une étape concrète pour donner une forme à la politique européenne de sécurité et de défense. L’idée n’était pourtant pas nouvelle. En 1987, la création d’un « Corps européen » avait déjà été envisagée dans le cadre de la décision de l’UEO (Union de l’Europe occidentale) sur les fondements de la politique européenne de sécurité et de défense. Cette idée – britannique à l’origine[28] – visait alors à cela. Il s’agissait de renforcer l’importance de l’Europe au sein de l’Alliance atlantique et de servir en même temps de « catalyseur » d’une identité véritablement européenne en matière de sécurité[29]. La décision de créer la brigade franco-allemande, prise juste avant, a servi de modèle en 1987. A l’époque déjà, une unité franco-allemande élargie avait été envisagée comme « noyau dur » de la future communauté de défense européenne des états de l’UEO. La décision de densifier la coopération en matière de politique de sécurité avec la France pour en faire une grande unité militaire a été prise à la chancellerie fédérale de Bonn. Immédiatement après l’annonce par le président François Mitterrand en septembre 1990 du retrait des troupes françaises stationnées en Allemagne, l’idée d’un corps d’armée franco-allemand commun a été reprise. En janvier 1991, les premiers entretiens concrets avec la partie française ont eu lieu au niveau des conseillers. Parallèlement à cela, le chancelier Helmut Kohl a déclaré le 30 janvier 1991 :

« […] il doit s’agir de développer une politique étrangère et de sécurité commune qui, à long terme, inclura également les perspectives d’une défense européenne commune. Cela signifie que nous aussi, Allemands, devons être prêts à un plus grand engagement »[30].

Cela impliquait, selon Helmut Kohl, « […] une structure qui, tout en conservant une orientation strictement défensive, s’appuierait sur des forces armées plus petites et plus mobiles. Une autre approche nouvelle pourrait consister à créer des unités multinationales, c’est-à-dire composées de ressortissants de différents pays partenaires ». Les convergences avec le souhait bien connu de François Mitterrand d’inscrire dans l’Union politique le principe d’une politique étrangère, de sécurité et de défense commune, qui ne soit plus seulement théorique, mais qui dispose d’instruments d’action concrets, étaient évidentes[31]. Parallèlement, une discussion s’est développée en Allemagne et en France sur les futures missions et l’équipement nécessaire des forces armées. Pour la France en particulier, un changement décisif s’annonçait. L’armement nucléaire, au profit duquel d’autres parties de l’armée avaient été négligées au cours des années précédentes, avait perdu de son importance.

Même si Bonn et Paris ont pu se mettre d’accord assez rapidement sur une formule de compromis pour la création de l’Eurocorps, les motivations derrière le projet étaient radicalement différentes de part et d’autre. A Bonn, on se félicitait d’avoir rapproché la France de l’intégration à l’OTAN grâce au corps commun[32]. Paris, en revanche, voulait que le Corps soit compris comme la création du noyau d’une future défense véritablement européenne, visant éventuellement à l’exclusion des Etats-Unis[33]. En tant que tel, l’Eurocorps était moins l’indice d’une tentative de rapprochement de la France avec l’Alliance que le vecteur d’une union européenne en matière de défense, susceptible de favoriser la création d’une identité de défense véritablement européenne dans le cadre de la PESC (Politique étrangère et de sécurité commune). Un autre aspect était la valeur symbolique de la grande union militaire de deux anciens ennemis jurés[34]. Celle-ci a tout d’abord été d’une importance capitale pour Helmut Kohl, car elle manifestait le caractère fondamentalement différent de « l’expérience historique » de l’Allemagne revigorée par l’unification et son engagement en faveur de la coopération européenne. Alors que la brigade franco-allemande était encore en premier lieu le symbole d’une amitié franco-allemande de plus en plus étroite avec un caractère protocolaire, l’Eurocorps devait contribuer concrètement à la constitution d’une nouvelle identité européenne. L’intention déclarée des États fondateurs n’était pas seulement de donner forme à une identité de défense européenne. Du côté allemand, on a délibérément tenu compte du fait que des structures militaires multilatérales impliquaient un rapprochement des normes nationales en matière d’équipement et d’opérations[35].

Conclusion

La création de la brigade franco-allemande a marqué le début d’une nouvelle phase de la coopération militaire entre la France et l’Allemagne. Elle a servi de modèle pour la coopération internationale en matière de maintien de la paix dans les Balkans et a fait ses preuves à plusieurs reprises dans le cadre de différentes opérations de maintien de la paix. Le 1er octobre 1993, la brigade franco-allemande a été placée sous l’autorité de l’Eurocorps nouvellement créé en tant qu’unité centrale, ce qui représentait une étape importante sur la voie de la politique européenne commune de sécurité et de défense.

De manière générale, on peut constater que la volonté de coopérer est présente partout, des officiers aux équipes, et que l’idée d’une fédération binationale jouit d’une large approbation. Cependant, dans le fonctionnement quotidien de la brigade, des problèmes de coopération et de dialogue interculturel subsistent. Ceux-ci se manifestent dans les domaines les plus divers et trouvent leur origine dans la rencontre de deux armées différentes.

Ces observations s’appliquent également aux membres de l’Eurocorps. Les problèmes et les malentendus proviennent du fait que les soldats sont issus de cultures sociales et militaires différentes, qu’ils ont reçu une formation différente, que leurs capacités linguistiques ne sont pas les mêmes, que leur équipement est différent et, surtout, qu’ils sont chacun soumis à des lois et réglementations nationales en matière de service.

[1] Statz Albert, Eine Achse der Aufrüstung ? Militärzwillinge Bundesrepublik – Frankreich, Die Grünen im Bundestag, Arbeitskreis Frieden, Abrüstung, Internationales, Bonn, 1988, p. 60.

[2] Die deutsch-französische Militärkooperation ist das Kernstück der europäischen Sicherheit, Die Welt du 29/12/1987.

[3] Leber Georg, Vom Frieden, Deutscher Taschenbuch-Verlag, München, 1980, p. 198.

[4] Bahu J., « Gedanken zur deutsch-französischen Verteidigungskooperation und zur Deutsch-Französischen Brigade » in Paul Klein (dir.), Deutsch-französische Verteidigungskooperation : das Beispiel der Deutsch-Französischen Brigade, Nomos-Verl.-Ges, Baden-Baden, 1990, p. 39.

[5] Die deutsch-französische Militärkooperation…, Op. cit.

[6] Ibid.

[7] Carton A., « Die deutsch-französische Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und die europäische Sicherheit » in Paul Klein (dir.), Deutsch-französische Verteidigungskooperation : das Beispiel der Deutsch-Französischen Brigade, Nomos-Verl.-Ges, Baden-Baden, p. 34.

[8] Rosenberger Manfred, « Der Auftrag, Erfolg zu haben » Europäische Wehrkunde, vol. 9, 1990, p. 536.

[9] Carton A., Die deutsch-französische Zusammenarbeit …, Op. cit., p. 33.

[10] Sommer Dirk, « Trompetenschall und Glockengeläut. In Böblingen präsentierte sich die deutsch-französische Brigade der Öffentlichkeit », Wehrausbildung, vol. 2, 1989, p. 72.

[11] Kohl a déclaré que cette nouvelle qualité de la coopération franco-allemande en matière de politique de défense n'était pas dirigée contre l'Alliance atlantique. Les armes nucléaires françaises sont également exclues de cette coopération. Cf. Europa Archiv 42 (1987), Z 132.

[12] Kotthoff Marcel, Die Entwicklung der deutsch-französischen Sicherheitskooperation seit dem Ende des Ost-West-Konflikts, VS-Verlag, Wiesbaden, 2011, p. 72.

[13] Le monde du 19/10/1990.

[14] Chèvenement a exprimé que la brigade est d'une part « […] important de matérialiser l’amité franco-allemande » et d'autre part « […] pose un problème de doctrine, de concept stratégique ». Cf. Le Monde du 19/10/1990.

[15] Formulation originale allemande : « Angesichts der Veränderung der Lage in Europa und nach der deutschen Wiedervereinigung mutet dieser bilaterale integrierte Heeresverband außerhalb der NATO-Struktur nicht so sehr als Keim einer europäischen Armee, sondern vielmehr als ein schwieriges Experiment aus einer früheren Phase enger Kooperation an ». Cf. Neue Züricher Zeitung du 19/10/1990.

[16] Formulation originale allemande : « […] [I]. wann immer möglich die Festlegung gemeinsamer Verfahren sowie die Abstimmung der Bedingungen für die Dienstausübung und der Lebensbedingungen der Truppenteile zu erreichen, um die Verfahren der Interoperabilität zwischen den deutschen und französischen Truppenteilen […] zu überprüfen ; [II.] das gegenseitige Kennenlernen zu fördern, [III.] die Standardisierung von Material und Ausrüstung wirksamer zu gestalten ». Cf. Kotthoff Marcel, Die Entwicklung der deutsch-französischen Sicherheitskooperation…, Op. cit., p. 72.

[17] Stuttgarter Zeitung du 27/09/1988.

[18] Du côté allemand, on a délibérément placé sous les ordres de la brigade franco-allemande, avec une brigade de protection du territoire, des troupes qui n'étaient pas assignées à la structure de commandement de l'OTAN. Comme la France avait pour sa part détaché l'ensemble de ses forces armées de la partie militaire de l'OTAN en 1966, aucune troupe n'a été « retirée » de l'OTAN du côté français pour la mise en place de la brigade franco-allemande.

[19] Die Welt du 30/09/1988.

[20] Carton A., Die deutsch-französische Zusammenarbeit …., Op. cit., p. 34.

[21] Deutsch-französische Brigade beschlossen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Édition du 23/01/1988.

[22] Ein Spiegel der Probleme. Die Deutsch-Französische Brigade ohne Auftrag, Frankfurter Allgemeine Zeitung du 11/11/1988.

[23] Die Verteidigungsfähigkeit wird gestärkt, Bundeswehr aktuell du 20/01/1988.

[24] Rosenberger Manfred, Der Auftrag, Op. cit.

[25] Robert Gilles, « Die Gegenüberstellung zweier nationaler Vertretungssysteme in der Deutsch-Französischen Brigade » in Klein Paul (dir.), Mitbestimmung in den Streitkräften, Nomos-Verl.-Ges, Baden-Baden, 1991, p. 148; Robert Gilles, Les freins a integration des unites franco allemandes, Paris, 1991.

[26] Robert Gilles, Les freins …, Op. cit., p. 147.

[27] Ibid, p. 156.

[28] Elle a été conçue par des membres du « Bow Group », une association de membres conservateurs de la Chambre des communes britannique. Cf. Kotthoff Marcel, Die Entwicklung der deutsch-französischen Sicherheitskooperation…, Op. cit., p. 81.

[29] Ein « Europa-Korps » außerhalb der NATO, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Édition du 02/11/1987.

[30] Helmut Kohl dans sa déclaration gouvernementale du 30 janvier 1991, reproduite dans : Bulletin du gouvernement fédéral du 31 janvier 1991. « […] es muss darum gehen, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln, die langfristig auch die Perspektiven einer gemeinsamen europäischen Verteidigung einschließt. Das bedeutet, dass auch wir Deutsche zu größerem Engagement bereit sein müssen ».

[31] Le président Mitterrand lors de sa conférence de presse commune avec le chancelier Kohl le 24 avril 1991 à Paris, reproduit dans : Frankreich-Info du 26 avril 1991.

[32] Donfried Karen, The Franco-German Eurocorps : Implications for the U.S. Security role in Europe Congressional Research Service (CRS) Report for Congress, Washington, 22 octobre 1992, p. 7.

[33] Neßhöver Christoph, Schrader Holger, « Frankreich auf dem Weg zu einer ‹ Multilateralisierung › seiner Deutschlandpolitik ? » in Maull Hanns, Meimeth Michael, Neßhöver Christoph (dir.), Die verhinderte Großmacht. Frankreichs Sicherheitspolitik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 1997, p. 76-78; National units will form European defence corps, Financial Times du 21/05/1992.

[34] Dans ce sens, La Libération écrivait le 21 mai 1992 sous le titre « La naissance de l‘Eurocorps, un cactus pour l‘OTAN » : « Paris et Bonn font en effet accomplir un saut qualitatif à l‘intégration européenne. Il y a certes une dimension symbolique forte dans la décision des anciens ‹ ennemis héréditaires › de créer ce corps dont l‘état-major multinational sera situé à Straßbourg, au cœur des conflits d‘antan. […] Le message ainsi envoyé à une Europe en proie résurgences nationalistes et au doute est, de ce point de vue, significatif ».

[35] Par exemple, dans le cas de l'Eurocorps, des mesures ont dû être prises pour établir une capacité de coopération dans les différents systèmes de commandement et d'information et dans les systèmes de télécommunications. La capacité de commandement de cette grande unité devait ainsi être rendue possible. La difficulté d'adapter entre eux des systèmes déjà existants ou conçus au niveau national est devenue particulièrement évidente. Cf. Wessels Gert, Winzen Günter, « Interoperabilität und Ausrüstung » in Martin Ernst (dir.), Eurokorps und Europäische Einigung, Kunst & Kommunikation, Bonn, 1996, p. 385-386.

Introduction

Il est courant qu’en temps de guerre que des citoyens d’un pays combattent sous le drapeau d’un autre. Il suffit de penser à la campagne de Russie de Napoléon en 1812, au cours de laquelle des soldats allemands combattirent sous commandement français, à la division SS Charlemagne, recrutée principalement parmi des volontaires français et qui fut encore engagée au printemps 1945 dans la défense de Berlin, ou encore à la Légion étrangère française, dont une grande partie des sous-officiers et des équipages furent longtemps d’origine allemande. En revanche, la brigade franco-allemande a été la première grande unité militaire opérationnelle mise en place en Europe en temps de paix, dont les soldats ont été recrutés durablement dans deux nations depuis sa création en 1989 et dont les unités correspondantes ont été placées en permanence sous commandement binational.

« Dem Besten verpflichtet » – « Devoir d’excellence », telle est la devise de la brigade franco-allemande. Partie d’une initiative binationale, elle est devenue un élément important de la coopération militaire multinationale européenne, avec l’ambition politique de la France et de l’Allemagne d’être la force motrice de la politique européenne de sécurité et de défense. Sa création a-t-elle donc constitué une étape historique en élevant les relations entre les deux pays voisins à un nouveau niveau ou sa mise en place doit-elle être considérée comme un simple signe de politique symbolique ?

Lors d’un sommet à Karlsruhe le 13 novembre 1987, le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl se sont mis d’accord sur la mise en place d’une unité militaire commune franco-allemande. Dès le 19 juin, les deux hommes d’État proposèrent de mettre en place une unité de troupes « totalement intégrée » sous la forme d’une « brigade ». Celle-ci a été qualifiée d’ « embryon » qui devait servir d’une part à la défense européenne et d’autre part à la cristallisation d’un partenariat de sécurité franco-allemand. Au terme de ce processus, il devrait y avoir une défense commune de l’Europe, si possible sous la forme d’une armée européenne[1].

Initialement créée pour incarner la volonté commune de l’Allemagne et de la France de renforcer leur intégration militaire, la brigade franco-allemande est devenue, au fil des années, une unité opérationnelle déployée sur divers théâtres d’opérations, notamment en Bosnie-Herzégovine (1996) et en Afghanistan (2004-2005). Dès 1993, elle a été intégrée à l’Eurocorps, auquel elle est subordonnée tant lors des exercices que des missions opérationnelles.

L’article se penche sur la question des particularités et des problèmes résultant du service quotidien dans une unité bi- ou multinationale pour les soldats de la brigade franco-allemande et de l’Eurocorps. Les trois premiers chapitres sont consacrés à l’histoire et à la structure de la brigade afin de pouvoir situer le contexte de sa création dans le temps et de mieux comprendre les problèmes qui sont exposés dans le chapitre suivant. Le dernier chapitre sur la naissance de l’Eurocorps montre qu’en plus des problèmes qui existent au niveau opérationnel, l’Allemagne et la France avaient des intentions totalement différentes en ce qui concerne la fonction de l’unité.

1. Antécédents et objectif de la brigade

Les antécédents concrets de la brigade franco-allemande remontent, si l’on peut dire, à l’année 1950. C’est à cette époque que fut proposée la création d’une Communauté européenne de défense (CED). Celle-ci devait constituer une réponse adaptée à la menace soviétique sur l’Europe, empêcher la réapparition d’un militarisme allemand et préparer la mise en place d’une armée européenne comprenant un contingent allemand (occidental). Même si la réalisation de la CED en 1954 a finalement échoué en raison de l’opposition de l’Assemblée nationale française, l’idée de renforcer le pilier européen de l’OTAN au sein de l’Alliance atlantique par une « alliance dans l’alliance »[2] a néanmoins été régulièrement discutée. Ainsi, dans les années 1970, le ministre allemand de la Défense Georg Leber posait la question suivante : « Ne serait-ce pas un pas vers l’Europe si un jeune Français pouvait accomplir son devoir selon le droit français hors de son pays dans une autre armée européenne »[3] ?

L’euro-obligation de défense ainsi proposée a reçu un accueil favorable de la part du public intéressé, tant en France qu’en Allemagne. L’examen concret a cependant révélé des « difficultés considérables » pour sa concrétisation. Valéry-Giscard d’Estaing a fait la proposition, jugée trop « audacieuse » à l’époque, de fusionner les forces armées conventionnelles de la France avec celles de la République fédérale d’Allemagne[4]. C’est précisément aujourd’hui, au vu des problèmes évidents rencontrés par les Européens pendant la guerre du Golfe (1990/91) pour parler et agir de manière unifiée et efficace, que la revendication d’une autonomie militaire de l’Europe a acquis une nouvelle actualité.

À l’époque de la guerre froide, les réflexions sur l’européanisation de la politique militaire et de sécurité ont pris un caractère particulièrement urgent en raison de la situation géopolitique. Pour la République fédérale d’Allemagne, le soutien de sa propre défense contre les armées du Pacte de Varsovie aurait été « trop faible sans l’arrière-pays français »[5]. De plus, comme l’a estimé le Premier ministre français Jacques Chirac, « le danger pour la survie de la France à ses frontières » commençant à « menacer sa sécurité aux frontières de ses voisins »[6], le président français François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl se sont accordés en 1988 pour mettre sur pied, dans le cadre de la coopération franco-allemande, une unité militaire composée de soldats des deux nations. Le cadre formel de cette opération a été fixé par des protocoles complémentaires au Traité d’amitié franco-allemand, dit Traité de l’Elysée, conclu 25 ans plus tôt, en 1963, entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer.

La coopération militaire convenue entre les États souverains allemand et français ne se limite pas actuellement à l’entretien de la brigade. Elle se traduit par la tenue d’un conseil conjoint de sécurité et de défense au moins deux fois par an. Ce conseil commun coordonne trois groupes de travail, à savoir celui de la « stratégie et du désarmement », celui de la « coopération militaire » – où sont négociés les problèmes de la brigade – et celui de la « coopération en matière d’armement ».

La justification géopolitique, encore déterminante à l’époque de la planification de la brigade, a perdu de son importance après le désamorçage du conflit Est-Ouest et l’affaiblissement ou la restructuration de la menace venant de l’Est. La mission la plus importante de la brigade est aujourd’hui, compte tenu de l’union prévisible de l’Europe, de « concrétiser l’intégration franco-allemande »[7] et de donner un signe de l’indissociabilité de la contribution française et allemande à une union et une identité européennes de sécurité. De plus, l’objectif militaire est complété par la volonté :

– « d’établir des procédures communes et d’harmoniser les conditions d’exercice du service et les conditions de vie des éléments de troupe,

– de revoir les procédures d’interopérabilité entre unités françaises et allemandes et les principes d’entraînement des formations constituées d’unités de nationalités différentes

– de promouvoir la connaissance mutuelle,

– ainsi que de rendre plus efficace la standardisation du matériel et de l’équipement »[8].

2. Structure et subordination de la brigade

Selon les critères militaires, la formation est une brigade dite légère et ne peut donc pas être engagée de manière « autonome » sur le plan opérationnel[9]. Elle comprend environ 6000 soldats, pour moitié français et pour moitié allemands. Le commandement de la brigade, la compagnie d’état-major et le bataillon de soutien et d’approvisionnement de la brigade sont binationaux. Les régiments et bataillons des troupes de combat et de soutien au combat ne sont composés que de ressortissants d’une seule nation et sont principalement formés selon les règles nationales en vigueur.

À la tête de la brigade se trouve pour deux ans un commandant français ou allemand avec le grade de général de brigade. Son adjoint, un colonel, appartient à l’autre nation selon le même rythme d’alternance. Le chef d’état-major, l’officier général pour la zone de base de commandement 3 (G 3), le commandant du bataillon de ravitaillement, le chef de la compagnie d’état-major de brigade et le chef de la compagnie d’état-major du bataillon de ravitaillement et leurs représentants respectifs alternent également tous les deux ans entre soldats de nationalité allemande et française.

Les membres de la brigade sont reconnaissables à l’insigne de manche commun (mais avec une mention nationale) et au béret commun. Ce dernier porte un insigne sur lequel sont représentées les couleurs des deux nations. La couleur noir-bleu du béret correspond à une proposition française, la manière de le porter (incliné vers la droite) est conforme aux prescriptions allemandes. Jusqu’à présent, aucun accord n’a pu être trouvé sur un uniforme commun.

Le général Henning von Ondarza, inspecteur de l’armée de terre allemande, a souligné dans ce contexte que la brigade n’était pas une « brigade de spectacle » qui ne jouerait qu’un rôle secondaire dans le dispositif de défense de l’OTAN. Il s’agit au contraire d’une « une unité pleinement opérationnelle qui, le jour où les choses deviendront sérieuses, se verra confier une mission importante »[10].

3. Création de la brigade franco-allemande

Le 17 octobre 1990, la mise en service de la brigade franco-allemande a eu lieu à Malmsheim, près de Stuttgart, en présence du ministre français de la Défense Jean-Pierre Chevènement et de son homologue allemand Gerhard Stoltenberg. L’idée d’une grande unité franco-allemande avait été présentée pour la première fois au public le 19 juin 1987[11]. Le chancelier, Helmut Kohl, a déclaré dans ce contexte que cette nouvelle qualité de la coopération franco-allemande en matière de politique de défense n’était pas dirigée contre l’Alliance atlantique. Les armes nucléaires françaises sont également exclues de cette coopération. A l’occasion de la cérémonie de mise en service, Jean-Pierre Chevènement, pour qui la brigade franco-allemande était « unique en son genre », a déclaré : « Un chapitre de l’histoire de l’Europe se tourne, un autre est à écrire. La première page de ce nouveau chapitre, nous l’écrivons avec la brigade franco-allemande »[12]. Gerhard Stoltenberg a souligné que la brigade avait à la fois une valeur politique et une mission militaire concrète[13]. Un aspect que son homologue français a également confirmé[14]. Au vu des changements dans l’environnement géostratégique, cet exemple de partenariat de sécurité commun, qui avait encore été conçu sous l’influence de la guerre froide, avait gagné en importance. Dans l’esprit du nouveau concept de l’OTAN présenté au milieu de l’année 1990 pour les futures grandes unités multinationales, la brigade franco-allemande revêtait désormais un caractère exemplaire insoupçonné. En même temps, l’espoir né dès le début à Bonn persistait. L’objectif était de rapprocher progressivement les forces armées françaises des structures de l’OTAN.

Néanmoins, certains commentaires formulés par la presse ont suscité des inquiétudes, notamment quant à savoir si la coopération franco-allemande en matière de sécurité avait déjà dépassé son zénith au vu des changements intervenus en Europe. Le Neue Zürcher Zeitung l’a formulé de la manière suivante :

« Compte tenu de l’évolution de la situation en Europe et après la réunification de l’Allemagne, cette unité militaire bilatérale intégrée en dehors de la structure de l’OTAN n’apparaît pas tant comme le germe d’une armée européenne que comme une expérience difficile issue d’une phase antérieure de coopération étroite »[15].

Pourtant, l’ambition militaire de la brigade était au départ tout à fait modeste. Ainsi, l’article 1 des accords administratifs signés le 2 novembre 1989 pour le fonctionnement et l’organisation de la brigade franco-allemande stipule qu’elle doit servir, entre autres, à :

« […] [I]. obtenir, chaque fois que possible, la définition de procédures communes ainsi que l’harmonisation des conditions d’exercice du service et des conditions de vie des unités, afin de vérifier les procédures d’interopérabilité entre les unités françaises et allemandes […] ; [II]. favoriser la connaissance mutuelle ; [III]. rendre plus efficace la standardisation des matériels et des équipements »[16].

La mission militaire individuelle de la brigade était en revanche définie de manière plus large. Ainsi, le Generalmajor Frank Schild, commandant du Wehrbereichskommando V allemand, a expliqué que la brigade franco-allemande pouvait assurer des missions de protection dans des zones de combat à l’arrière. Elle était en mesure d’intervenir à l’avant de la défense.. De plus, en cas de guerre, la brigade pourrait être subordonnée au groupe d’armées Centre de l’OTAN en tant que réserve stratégique[17].

La création d’une brigade composée de soldats issus de deux États alliés, mais souverains, a posé des problèmes non seulement sur le plan de l’organisation militaire, mais aussi sur le plan juridique. Ainsi, cette unité ne pouvait appartenir ni aux forces armées allemandes régulières ni aux Forces françaises en Allemagne (FFA) ; elle se trouvait en dehors de l’intégration militaire existante. De plus, les contingents nationaux respectifs n’étaient pas assignés à l’OTAN[18]. D’un point de vue géographique, les unités de la brigade franco-allemande étaient réparties entre l’unité d’état-major mixte et le bataillon logistique correspondant au premier quartier général à Böblingen près de Stuttgart, un bataillon de chasseurs allemand également à Böblingen, un bataillon d’artillerie à Horb am Neckar et le 110ème régiment d’infanterie français à Donaueschingen. La décision de stationnement a été accompagnée dès le début de discussions sur les conditions juridiques et logistiques ainsi que sur les coûts d’entretien[19], qui ont toutefois été résolues par une concession de la partie allemande dans les domaines de la logistique et de l’infrastructure.

4. Problèmes d’intégration

Bien que la création de la Brigade franco-allemande repose sur une volonté politique clairement affirmée et une solidarité mutuelle, il ne saurait être présumé que son fonctionnement militaire quotidien – notamment l’instruction conjointe et la préparation à l’exécution des missions assignées – se soit déroulé ou se déroule sans difficulté. Les problèmes sont essentiellement dus au fait que les deux armées, présentent un grand nombre de différences importantes.

L’absence d’une harmonisation des conceptions et des procédures opérationnelles et tactiques constitue l’un des principaux défis structurels pour la coopération au sein de la brigade[20]. Par ailleurs, l’interopérabilité visée suppose d’une part la maîtrise parfaite de la langue du partenaire concerné, mais elle se rapporte également à la saisie de la sémantique des concepts militaires clés respectifs. En effet, bien qu’ils appartiennent à la culture d’Europe centrale, les deux pays ont développé des doctrines militaires uniques au fil de leur longue histoire. Cela a mené à des procédures, des habitudes de formation et de commandement différentes. La tâche principale consiste à les harmoniser entre elles et avec celles de l’OTAN[21].

Comme le droit international reconnaît que les organes d’une nation n’ont pas de souveraineté sur les ressortissants d’une autre nation, les relations de subordination au sein de la brigade constituent un problème qui n’est pas seulement formel. Afin de garantir les compétences de commandement nécessaires sur le plan militaire, les structures de commandement et d’articulation, les droits souverains devraient être transférés au cas par cas à des ressortissants de l’autre nation. Mais comme un transfert n’est possible, selon le droit allemand (article 24 de la Loi fondamentale), qu’à des institutions intergouvernementales (comme l’OTAN), et que le commandant d’une unité binationale n’est pas considéré comme une « institution intergouvernementale », les soldats allemands et français restent soumis à leurs supérieurs nationaux respectifs en matière de service militaire et donc de discipline. De ce point de vue, la brigade n’est pas une unité, « mais une division, simplement une formation composée de deux parties autonomes sur le plan disciplinaire »[22].

Toutefois, les soldats des deux nationalités sont « tributaires d’une coopération mutuelle ». Cette collaboration « oblige à s’informer, à se conseiller et à se soutenir mutuellement dans toutes les affaires dont l’exécution en commun est nécessaire au service militaire », donc aussi à suivre les instructions des supérieurs de l’autre nation[23]. C’est par ce biais que le partenariat souhaitée au sein de la formation est assurée.

Si de tels problèmes pouvaient encore être résolus au moyen de la construction auxiliaire de la « coopération » commune, la réponse à la question de « l’utilisation d’armes à feu par des soldats de garde dans une garde mixte lors de la protection d’installations allemandes ou françaises » ou à celle de « la tenue du sceau de service dans un bataillon mixte »[24] a généré des maux de tête aux responsables allemands et français.

L’intégration opérationnelle de la Brigade franco-allemande est confrontée à des défis multiples, qui peuvent être regroupés en trois grandes catégories : les enjeux matériels, les différences organisationnelles et les aspects socioculturels.

4.1. Enjeux matériels et logistiques

L’incompatibilité des systèmes d’armes et des équipements militaires constitue un obstacle majeur à l’efficacité opérationnelle conjointe. De même, la gestion logistique, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en carburant et en matériel, doit être réalisée séparément, ce qui complique les opérations quotidiennes et limite l’interopérabilité.

4.2. Différences organisationnelles et administratives

L’harmonisation des réglementations administratives demeure un processus de long terme en raison des différences nationales en matière de gestion des ressources humaines et de structures militaires. Cela inclut les régimes de congés, les jours fériés spécifiques à chaque pays et les modalités de compensation du temps de service. Par ailleurs, les divergences entre le commandement interne allemand et le style de commandement plus « patriarcal » en France influencent les dynamiques de leadership. De même, les droits de participation des militaires diffèrent, notamment avec le rôle du « homme de confiance » du côté allemand et du « président des sous-officiers » en France. À ces disparités s’ajoutent des écarts en matière de droits disciplinaires et de recours, de solde militaire, d’indemnités pour les exercices et d’accès aux loisirs.

4.3. Facteurs socioculturels et cohésion interne

Les différences culturelles entre les contingents allemands et français influencent également la vie quotidienne au sein de la brigade. Par exemple, les habitudes alimentaires varient, notamment en ce qui concerne la consommation de vin pendant les repas ou l’interdiction de l’alcool en service. La durée de la pause déjeuner est une autre source de divergence, oscillant entre une heure et deux selon les traditions nationales. La gestion des repas en fonction du grade diffère également : un système uniforme est appliqué en Allemagne, tandis que la restauration varie en fonction des grades en France. Enfin, la reconnaissance de l’autorité des femmes militaires françaises peut être perçue différemment en fonction des traditions nationales[25].

La confrontation permanente avec de tels problèmes avait conduit un observateur français à constater, peu de temps après la mise en place de l’état-major de la brigade, trois sujets de discussion en particulier parmi les soldats français de la brigade : « la rigidité allemande, le statut privilégié des gradés allemands et le rôle de l’homme de confiance »[26]. Le même observateur recommandait, pendant la deuxième phase de mise en place, que « la partie allemande abandonne sa réserve et sa fidélité au règlement, au moins dans la mesure où la capacité d’innovation de la brigade n’est pas entravée ». Le système patriarcal français ne confère pas seulement « une large place à la bonne volonté de la hiérarchie », mais offre aussi une marge de manœuvre pour des solutions non conventionnelles qui pourraient « rééquilibrer » la balance créé par la confrontation des deux systèmes nationaux[27].

5. Décision sur la création de l’Eurocorps

La décision de créer une grande unité militaire franco-allemande sous la forme d’un Corps européen est l’une des césures les plus marquantes de la politique de sécurité européenne de la première moitié des années 1990. S’appuyant sur l’expérience de la brigade commune entrée en service en octobre 1990, la formation qui s’appellera plus tard « Eurocorps » devait être une étape concrète pour donner une forme à la politique européenne de sécurité et de défense. L’idée n’était pourtant pas nouvelle. En 1987, la création d’un « Corps européen » avait déjà été envisagée dans le cadre de la décision de l’UEO (Union de l’Europe occidentale) sur les fondements de la politique européenne de sécurité et de défense. Cette idée – britannique à l’origine[28] – visait alors à cela. Il s’agissait de renforcer l’importance de l’Europe au sein de l’Alliance atlantique et de servir en même temps de « catalyseur » d’une identité véritablement européenne en matière de sécurité[29]. La décision de créer la brigade franco-allemande, prise juste avant, a servi de modèle en 1987. A l’époque déjà, une unité franco-allemande élargie avait été envisagée comme « noyau dur » de la future communauté de défense européenne des états de l’UEO. La décision de densifier la coopération en matière de politique de sécurité avec la France pour en faire une grande unité militaire a été prise à la chancellerie fédérale de Bonn. Immédiatement après l’annonce par le président François Mitterrand en septembre 1990 du retrait des troupes françaises stationnées en Allemagne, l’idée d’un corps d’armée franco-allemand commun a été reprise. En janvier 1991, les premiers entretiens concrets avec la partie française ont eu lieu au niveau des conseillers. Parallèlement à cela, le chancelier Helmut Kohl a déclaré le 30 janvier 1991 :

« […] il doit s’agir de développer une politique étrangère et de sécurité commune qui, à long terme, inclura également les perspectives d’une défense européenne commune. Cela signifie que nous aussi, Allemands, devons être prêts à un plus grand engagement »[30].

Cela impliquait, selon Helmut Kohl, « […] une structure qui, tout en conservant une orientation strictement défensive, s’appuierait sur des forces armées plus petites et plus mobiles. Une autre approche nouvelle pourrait consister à créer des unités multinationales, c’est-à-dire composées de ressortissants de différents pays partenaires ». Les convergences avec le souhait bien connu de François Mitterrand d’inscrire dans l’Union politique le principe d’une politique étrangère, de sécurité et de défense commune, qui ne soit plus seulement théorique, mais qui dispose d’instruments d’action concrets, étaient évidentes[31]. Parallèlement, une discussion s’est développée en Allemagne et en France sur les futures missions et l’équipement nécessaire des forces armées. Pour la France en particulier, un changement décisif s’annonçait. L’armement nucléaire, au profit duquel d’autres parties de l’armée avaient été négligées au cours des années précédentes, avait perdu de son importance.

Même si Bonn et Paris ont pu se mettre d’accord assez rapidement sur une formule de compromis pour la création de l’Eurocorps, les motivations derrière le projet étaient radicalement différentes de part et d’autre. A Bonn, on se félicitait d’avoir rapproché la France de l’intégration à l’OTAN grâce au corps commun[32]. Paris, en revanche, voulait que le Corps soit compris comme la création du noyau d’une future défense véritablement européenne, visant éventuellement à l’exclusion des Etats-Unis[33]. En tant que tel, l’Eurocorps était moins l’indice d’une tentative de rapprochement de la France avec l’Alliance que le vecteur d’une union européenne en matière de défense, susceptible de favoriser la création d’une identité de défense véritablement européenne dans le cadre de la PESC (Politique étrangère et de sécurité commune). Un autre aspect était la valeur symbolique de la grande union militaire de deux anciens ennemis jurés[34]. Celle-ci a tout d’abord été d’une importance capitale pour Helmut Kohl, car elle manifestait le caractère fondamentalement différent de « l’expérience historique » de l’Allemagne revigorée par l’unification et son engagement en faveur de la coopération européenne. Alors que la brigade franco-allemande était encore en premier lieu le symbole d’une amitié franco-allemande de plus en plus étroite avec un caractère protocolaire, l’Eurocorps devait contribuer concrètement à la constitution d’une nouvelle identité européenne. L’intention déclarée des États fondateurs n’était pas seulement de donner forme à une identité de défense européenne. Du côté allemand, on a délibérément tenu compte du fait que des structures militaires multilatérales impliquaient un rapprochement des normes nationales en matière d’équipement et d’opérations[35].

Conclusion

La création de la brigade franco-allemande a marqué le début d’une nouvelle phase de la coopération militaire entre la France et l’Allemagne. Elle a servi de modèle pour la coopération internationale en matière de maintien de la paix dans les Balkans et a fait ses preuves à plusieurs reprises dans le cadre de différentes opérations de maintien de la paix. Le 1er octobre 1993, la brigade franco-allemande a été placée sous l’autorité de l’Eurocorps nouvellement créé en tant qu’unité centrale, ce qui représentait une étape importante sur la voie de la politique européenne commune de sécurité et de défense.

De manière générale, on peut constater que la volonté de coopérer est présente partout, des officiers aux équipes, et que l’idée d’une fédération binationale jouit d’une large approbation. Cependant, dans le fonctionnement quotidien de la brigade, des problèmes de coopération et de dialogue interculturel subsistent. Ceux-ci se manifestent dans les domaines les plus divers et trouvent leur origine dans la rencontre de deux armées différentes.

Ces observations s’appliquent également aux membres de l’Eurocorps. Les problèmes et les malentendus proviennent du fait que les soldats sont issus de cultures sociales et militaires différentes, qu’ils ont reçu une formation différente, que leurs capacités linguistiques ne sont pas les mêmes, que leur équipement est différent et, surtout, qu’ils sont chacun soumis à des lois et réglementations nationales en matière de service.

[1] Statz Albert, Eine Achse der Aufrüstung ? Militärzwillinge Bundesrepublik – Frankreich, Die Grünen im Bundestag, Arbeitskreis Frieden, Abrüstung, Internationales, Bonn, 1988, p. 60.

[2] Die deutsch-französische Militärkooperation ist das Kernstück der europäischen Sicherheit, Die Welt du 29/12/1987.

[3] Leber Georg, Vom Frieden, Deutscher Taschenbuch-Verlag, München, 1980, p. 198.

[4] Bahu J., « Gedanken zur deutsch-französischen Verteidigungskooperation und zur Deutsch-Französischen Brigade » in Paul Klein (dir.), Deutsch-französische Verteidigungskooperation : das Beispiel der Deutsch-Französischen Brigade, Nomos-Verl.-Ges, Baden-Baden, 1990, p. 39.

[5] Die deutsch-französische Militärkooperation…, Op. cit.

[6] Ibid.

[7] Carton A., « Die deutsch-französische Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und die europäische Sicherheit » in Paul Klein (dir.), Deutsch-französische Verteidigungskooperation : das Beispiel der Deutsch-Französischen Brigade, Nomos-Verl.-Ges, Baden-Baden, p. 34.

[8] Rosenberger Manfred, « Der Auftrag, Erfolg zu haben » Europäische Wehrkunde, vol. 9, 1990, p. 536.

[9] Carton A., Die deutsch-französische Zusammenarbeit …, Op. cit., p. 33.

[10] Sommer Dirk, « Trompetenschall und Glockengeläut. In Böblingen präsentierte sich die deutsch-französische Brigade der Öffentlichkeit », Wehrausbildung, vol. 2, 1989, p. 72.

[11] Kohl a déclaré que cette nouvelle qualité de la coopération franco-allemande en matière de politique de défense n'était pas dirigée contre l'Alliance atlantique. Les armes nucléaires françaises sont également exclues de cette coopération. Cf. Europa Archiv 42 (1987), Z 132.

[12] Kotthoff Marcel, Die Entwicklung der deutsch-französischen Sicherheitskooperation seit dem Ende des Ost-West-Konflikts, VS-Verlag, Wiesbaden, 2011, p. 72.

[13] Le monde du 19/10/1990.

[14] Chèvenement a exprimé que la brigade est d'une part « […] important de matérialiser l’amité franco-allemande » et d'autre part « […] pose un problème de doctrine, de concept stratégique ». Cf. Le Monde du 19/10/1990.

[15] Formulation originale allemande : « Angesichts der Veränderung der Lage in Europa und nach der deutschen Wiedervereinigung mutet dieser bilaterale integrierte Heeresverband außerhalb der NATO-Struktur nicht so sehr als Keim einer europäischen Armee, sondern vielmehr als ein schwieriges Experiment aus einer früheren Phase enger Kooperation an ». Cf. Neue Züricher Zeitung du 19/10/1990.

[16] Formulation originale allemande : « […] [I]. wann immer möglich die Festlegung gemeinsamer Verfahren sowie die Abstimmung der Bedingungen für die Dienstausübung und der Lebensbedingungen der Truppenteile zu erreichen, um die Verfahren der Interoperabilität zwischen den deutschen und französischen Truppenteilen […] zu überprüfen ; [II.] das gegenseitige Kennenlernen zu fördern, [III.] die Standardisierung von Material und Ausrüstung wirksamer zu gestalten ». Cf. Kotthoff Marcel, Die Entwicklung der deutsch-französischen Sicherheitskooperation…, Op. cit., p. 72.

[17] Stuttgarter Zeitung du 27/09/1988.

[18] Du côté allemand, on a délibérément placé sous les ordres de la brigade franco-allemande, avec une brigade de protection du territoire, des troupes qui n'étaient pas assignées à la structure de commandement de l'OTAN. Comme la France avait pour sa part détaché l'ensemble de ses forces armées de la partie militaire de l'OTAN en 1966, aucune troupe n'a été « retirée » de l'OTAN du côté français pour la mise en place de la brigade franco-allemande.

[19] Die Welt du 30/09/1988.

[20] Carton A., Die deutsch-französische Zusammenarbeit …., Op. cit., p. 34.

[21] Deutsch-französische Brigade beschlossen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Édition du 23/01/1988.

[22] Ein Spiegel der Probleme. Die Deutsch-Französische Brigade ohne Auftrag, Frankfurter Allgemeine Zeitung du 11/11/1988.

[23] Die Verteidigungsfähigkeit wird gestärkt, Bundeswehr aktuell du 20/01/1988.

[24] Rosenberger Manfred, Der Auftrag, Op. cit.

[25] Robert Gilles, « Die Gegenüberstellung zweier nationaler Vertretungssysteme in der Deutsch-Französischen Brigade » in Klein Paul (dir.), Mitbestimmung in den Streitkräften, Nomos-Verl.-Ges, Baden-Baden, 1991, p. 148; Robert Gilles, Les freins a integration des unites franco allemandes, Paris, 1991.

[26] Robert Gilles, Les freins …, Op. cit., p. 147.

[27] Ibid, p. 156.

[28] Elle a été conçue par des membres du « Bow Group », une association de membres conservateurs de la Chambre des communes britannique. Cf. Kotthoff Marcel, Die Entwicklung der deutsch-französischen Sicherheitskooperation…, Op. cit., p. 81.

[29] Ein « Europa-Korps » außerhalb der NATO, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Édition du 02/11/1987.

[30] Helmut Kohl dans sa déclaration gouvernementale du 30 janvier 1991, reproduite dans : Bulletin du gouvernement fédéral du 31 janvier 1991. « […] es muss darum gehen, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln, die langfristig auch die Perspektiven einer gemeinsamen europäischen Verteidigung einschließt. Das bedeutet, dass auch wir Deutsche zu größerem Engagement bereit sein müssen ».

[31] Le président Mitterrand lors de sa conférence de presse commune avec le chancelier Kohl le 24 avril 1991 à Paris, reproduit dans : Frankreich-Info du 26 avril 1991.

[32] Donfried Karen, The Franco-German Eurocorps : Implications for the U.S. Security role in Europe Congressional Research Service (CRS) Report for Congress, Washington, 22 octobre 1992, p. 7.

[33] Neßhöver Christoph, Schrader Holger, « Frankreich auf dem Weg zu einer ‹ Multilateralisierung › seiner Deutschlandpolitik ? » in Maull Hanns, Meimeth Michael, Neßhöver Christoph (dir.), Die verhinderte Großmacht. Frankreichs Sicherheitspolitik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 1997, p. 76-78; National units will form European defence corps, Financial Times du 21/05/1992.

[34] Dans ce sens, La Libération écrivait le 21 mai 1992 sous le titre « La naissance de l‘Eurocorps, un cactus pour l‘OTAN » : « Paris et Bonn font en effet accomplir un saut qualitatif à l‘intégration européenne. Il y a certes une dimension symbolique forte dans la décision des anciens ‹ ennemis héréditaires › de créer ce corps dont l‘état-major multinational sera situé à Straßbourg, au cœur des conflits d‘antan. […] Le message ainsi envoyé à une Europe en proie résurgences nationalistes et au doute est, de ce point de vue, significatif ».

[35] Par exemple, dans le cas de l'Eurocorps, des mesures ont dû être prises pour établir une capacité de coopération dans les différents systèmes de commandement et d'information et dans les systèmes de télécommunications. La capacité de commandement de cette grande unité devait ainsi être rendue possible. La difficulté d'adapter entre eux des systèmes déjà existants ou conçus au niveau national est devenue particulièrement évidente. Cf. Wessels Gert, Winzen Günter, « Interoperabilität und Ausrüstung » in Martin Ernst (dir.), Eurokorps und Europäische Einigung, Kunst & Kommunikation, Bonn, 1996, p. 385-386.

Bibliographie

Bahu J., « Gedanken zur deutsch-französischen Verteidigungskooperation und zur Deutsch-Französischen Brigade » in Paul Klein (dir.), Deutsch-französische Verteidigungskooperation : das Beispiel der Deutsch-Französischen Brigade,Nomos-Verl.-Ges, Baden-Baden, 1990, p. 39-44.

Carton A., « Die deutsch-französische Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und die europäische Sicherheit » in Paul Klein (dir.), Deutsch-französische Verteidigungskooperation : das Beispiel der Deutsch-Französischen Brigade, Nomos-Verl.-Ges, Baden-Baden, p. 27-37.

Donfried Karen, The Franco-German Eurocorps : Implications for the U.S. Security role in Europe (Congressional Research Service (CRS) Report for Congress, Washington, 22 octobre 1992.

Neßhöver Christoph, Schrader Holger, « Frankreich auf dem Weg zu einer ‹ Multilateralisierung › seiner Deutschlandpolitik ? » in Maull Hanns, Meimeth Michael, Neßhöver Christoph (dir.), Die verhinderte Großmacht. Frankreichs Sicherheitspolitik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 1997, p. 68-82.

Robert Gilles, « Die Gegenüberstellung zweier nationaler Vertretungssysteme in der Deutsch-Französischen Brigade » in Klein Paul (dir.), Mitbestimmung in den Streitkräften, Nomos-Verl.-Ges, Baden-Baden, 1991, p. 141-156.

Robert Gilles, Les freins a integration des unites franco allemandes, Paris, 1991.

Kotthoff Marcel, Die Entwicklung der deutsch-französischen Sicherheitskooperation seit dem Ende des Ost-West-Konflikts, VS-Verlag, Wiesbaden, 2011.

Leber Georg, Vom Frieden, Deutscher Taschenbuch-Verlag, München, 1980.

Rosenberger Manfred, « Die deutsch-französische Brigade. Der Auftrag, Erfolg zu haben » Europäische Wehrkunde, vol. 9, 1990, p. 536-538.

Sommer Dirk, « Trompetenschall und Glockengeläut. In Böblingen präsentierte sich die deutsch-französische Brigade der Öffentlichkeit », Wehrausbildung, vol. 2, 1989, p. 72-73.

Statz Albert, Eine Achse der Aufrüstung ? Militärzwillinge Bundesrepublik – Frankreich, Die Grünen im Bundestag, Arbeitskreis Frieden, Abrüstung, Internationales, Bonn, 1988.

Wessels Gert, Winzen Günter, « Interoperabilität und Ausrüstung » in Martin Ernst (dir.), Eurokorps und Europäische Einigung, Kunst & Kommunikation, Bonn, 1996, p. 375-417.