Élise Piedfort

Résumé

Dans les ouvrages parus légalement au XVIIIᵉ siècle, les approbations rédigées par les censeurs royaux sont affichées de façon visible et montrent au public une partie du processus censorial. Comme le montre l'étude de ces textes, la censure préalable n'est pas qu'un moyen d'interdire les déviances et les idées nouvelles, car elle s'appuie sur la vie intellectuelle, par exemple en reprenant les codes et les modalités des institutions culturelles en place. Cet article interroge ainsi la dimension culturelle de la censure et la façon dont le pouvoir la légitime auprès du monde des lettres au XVIIIᵉ siècle.

In XVIIIth century lawfully published books, royal censors' approbations are visibly displayed, which allows the public to witness part of the censorship mechanism. As the study of these texts shows, preliminary censorship is not just meant to prevent deviances and new ideas, since it relies on the intellectual life by taking up the codes and methods of the established cultural institutions for example. This article ponders on the cultural dimension of censorship and how the authority legitimates it to the XVIIIth century literature world.

Détails

Chronologie : XVIIIe siècle

Lieux : France

Mots-clés : Censure – Approbations – Censeurs royaux – XVIIIe siècle – Monde des lettres – Pouvoir royal – Histoire culturelle – Lumières

Chronology: XVIIIth century

Location: France

Keywords: Censorship – Approvals – Royal censors – XVIIIth century – World of letters – Royal power – Cultural history – Lumières

Plan

I – Une logique de récompense

1. Une démarche de qualité

2. La distinction entre privilège et approbation : une nouvelle logique de récompense

II – L'inscription de la censure au sein du monde lettré

1. Des censeurs connus et reconnus

2. Les principaux viviers de censeurs

3. Un rapport ambigu à la censure

III – Littérarité et valeur intellectuelle des approbations

1. Ancêtres littéraires des approbations

2. Une écriture sous contrainte

3. Les approbations, un miroir des réalités intellectuelles

Pour citer cet article

Référence électronique

Piedfort Élise, “La censure royale au XVIIIe siècle : une institution culturelle ?", Revue de l’Association des Jeunes Chercheurs de l’Ouest [En ligne], n°2, 2022, mis en ligne le 28 mars 2022, consulté le 27 février 2026 à 21h56, URL : https://ajco49.fr/2022/03/28/la-censure-royale-au-xviiie-siecle-une-institution-culturelle

L'Auteur

Élise Piedfort

Droits d'auteur

Tous droits réservés à l'Association des Jeunes Chercheurs de l'Ouest.

Les propos tenus dans les travaux publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

La censure consiste en l’« examen d'une doctrine, d'un écrit ou d'une activité par une autorité instituée à cet effet[1]. » Cette définition, relativement neutre, se heurte aujourd’hui à une réaction plutôt émotionnelle face à la censure : elle est perçue négativement, comme un système scandaleux et arbitraire portant atteinte à la liberté d’expression aussi bien qu’à la création artistique. La censure repose pourtant sur deux valeurs distinctes, protéger (l’ordre établi) et interdire (les idées déviantes, dangereuses). Alors que l’époque contemporaine insiste sur ce second aspect, c’est le premier qui préside à la mise en place de la censure.

En France, la censure se construit au début de l’époque moderne, au moment où la production de livres augmente considérablement grâce aux progrès de l’imprimerie. Il apparaît alors nécessaire d’exercer un regard sur les livres qui paraissent afin de préserver l’ordre social. La censure préalable, exercée d’abord par l’Église, est mise en place pour les ouvrages religieux pour veiller à leur orthodoxie, et elle est élargie aux ouvrages laïcs à la fin du XVIIe siècle. Il est alors interdit de publier un livre sans avoir reçu une validation officielle du pouvoir[2]. Au XVIIIe siècle, l’État français parvient à récupérer le quasi-monopole sur la censure préalable, et impose la reproduction, au sein du livre, de deux certificats : la permission ou le privilège, par lequel l’éditeur ou l’auteur reçoit le droit d’imprimer et de vendre l’ouvrage, et l’approbation, dans laquelle un censeur royal garantit l’innocuité du livre.

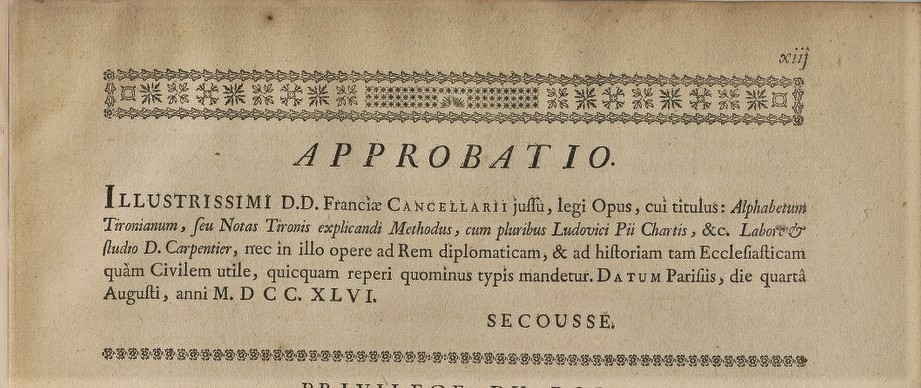

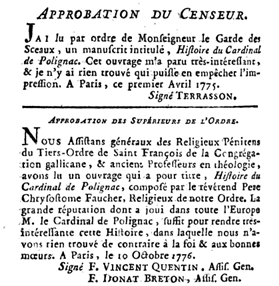

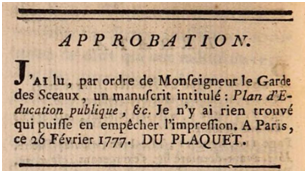

Si le texte des privilèges varie peu, les approbations en revanche peuvent présenter des propos originaux, dans la mesure où il n’existe aucun règlement sur le contenu, uniquement des normes d’usage. Traditionnellement, une approbation se présente comme suit :

Entre la mention du titre et la signature, les censeurs royaux sont libres d’écrire ce qu’ils veulent : 47,2 % d’entre eux se contentent d’affirmer que le livre peut être publié, mais 27,4 % reconnaissent des qualités positives au livre, et encore 25,4 % développent un commentaire original sur l’ouvrage[3]. Le contenu n’est pas qu’administratif : par leur commentaire, les censeurs donnent leur vision du monde lettré. La censure du XVIIIe siècle se distingue parce qu’elle récompense autant qu’elle interdit. La monarchie française a des ambitions culturelles, et, paradoxalement, la censure est l’un des moyens qu’elle utilise pour participer à la vie intellectuelle du XVIIIe siècle[4].

Cet article propose d’étudier la censure en tant qu’institution culturelle. Les approbations des censeurs royaux apparaissent ici comme des sources privilégiées, puisqu’elles sont rendues visibles par tous et permettent de comprendre ce que la censure souhaite montrer.

I. Une logique de récompense

La censure royale a été mise en place afin de protéger le pouvoir de toute forme de déviance ou de critique à l’encontre du système établi. Toutefois, cette soumission au regard royal n’est pas sans contrepartie : le monde du livre et des lettres reçoit un certain nombre de garanties en échange.

1. Une démarche de qualité

Si la seule volonté de contrôle expliquait la mise en place d’un arsenal censorial au XVIIIe siècle, un privilège ou bien une approbation minimale (« Vû et approuvé ») suffirait amplement pour indiquer le passage d’un censeur et la conformité de l’ouvrage. Toutefois, le choix qui a été fait de créer deux textes distincts et développés montrent que les mentions légales possèdent une autre dimension. La censure royale ne vise pas qu’à la conformité : elle recherche également la qualité, aussi bien au niveau de la forme que du fond.

Les éditeurs qui publient par voie légale obtiennent des garanties économiques, notamment par le privilège. Celui-ci leur donne l’exclusivité sur l’impression et la vente d’un ouvrage. En échange, l’éditeur s’engage à ce que l’impression soit faite « dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres », sous peine d’annulation du privilège. Depuis le XVIIe siècle, la monarchie française s’est engagée dans une démarche de qualité dans le domaine du livre[5]. Cette recherche de la qualité, plutôt que du bas prix ou de la rapidité d’impression, offre la certitude au lecteur d’acheter des ouvrages de bonne facture en plus de protéger l’investissement de l’éditeur.

Cette garantie de qualité porte également sur le contenu du livre : la censure est frileuse face à l’innovation, mais elle est hostile face aux erreurs. Les censeurs, en théorie limités à surveiller l’idéologie du livre, examinent souvent le contenu scientifique et l’écriture de l’ouvrage. Cela peut amener le censeur à suggérer des corrections à l’auteur, voire à refuser le livre si celui-ci lui semble faible dans le fond ou dans la forme : le censeur Louis-Benoît Simon refuse ainsi un roman car il est « mal écrit, d’un mauvais style, la plupart des termes étant impropres et pas français (…). N’y ayant trouvé aucune utilité ni instruction pour le public, j’ai cru devoir refuser de l’approuver[6]. » La justification « non-digne d’être imprimé » est fréquente lors de refus de la part des censeurs[7]. Dans la mesure où l’approbation engage le censeur et le privilège le pouvoir royal, la censure veille à ne laisser paraître que des ouvrages sérieux et rigoureux. Un livre paru avec approbation est donc un livre qui possède une certaine valeur littéraire.

2. La distinction entre privilège et approbation : une nouvelle logique de récompense

Au XVIIe siècle, l’approbation n’était pas encore une obligation légale sauf pour les ouvrages religieux. Le privilège en revanche était déjà présent, et garantissait à lui seul la sécurité financière pour les éditeurs, la conformité idéologique et la qualité de l’ouvrage. Les privilèges étaient régulièrement personnalisés et le Roi, relecteur idéal et protecteur des lettres, récompensait ainsi l’auteur pour son travail[8]. La séparation en deux textes aux fonctions distinctes au XVIIIe siècle est révélatrice d’un changement dans le monde des lettres. L’augmentation croissante du nombre d’auteurs et d’ouvrages publiés au XVIIIe siècle ne permet plus au pouvoir royal de récompenser et valoriser individuellement les auteurs pour leurs travaux au travers du privilège[9]. De plus, le monde des lettres, dans lequel tout le monde se connaissait, s’élargit au XVIIIe siècle : le nombre d’auteurs et d’ouvrages parus augmente sans cesse, et les nouveaux auteurs ne sont plus nécessairement des hommes de cour ou des nobles parisiens, en contact direct avec les hautes sphères du pouvoir[10].

Au XVIIIe siècle, ce sont désormais les censeurs royaux qui récompensent l’auteur pour son travail. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : les privilèges deviennent surtout la propriété des éditeurs, qui ne méritent pas de récompense particulière pour leur contenu ; en cas de scandale avec un ouvrage, le censeur porte la responsabilité de la faute tandis que le pouvoir royal s’en distancie ; et enfin, l’approbation permet de continuer la logique de récompense littéraire. Le roi n’approuve plus l’ouvrage, mais délègue cette charge à un censeur spécialiste dans le domaine, capable d’apporter un commentaire précis sur l’œuvre. Le pouvoir royal s’éloigne, se réfugiant dans le seul privilège et dans la mention d’une lecture « par ordre de Monseigneur le Chancelier » dans l’approbation, mais il poursuit malgré tout sa logique de récompense en donnant à l’approbation un rôle de reconnaissance littéraire.

La censure préalable n’a donc pas qu’un rôle répressif face aux déviances idéologiques. Elle s’inscrit également dans une logique de récompense, presque de mécénat : elle offre des garanties économiques aux éditeurs, récompense les auteurs pour leurs travaux et garantit des ouvrages de qualité aux auteurs. Le pouvoir royal protège tout en se protégeant. La figure ambivalente du censeur montre d’ailleurs ce caractère double de la censure.

II. L’inscription de la censure au sein du monde lettré

La censure du XVIIIe siècle s’appuie fortement sur les structures déjà en place dans le monde des lettres. Le choix d’hommes de lettres en guise de censeurs intègre la censure au sein de rapports intellectuels et sociaux.

1. Des censeurs connus et reconnus

Le choix des censeurs est la parfaite illustration d’un pouvoir royal qui réussit à se frayer un chemin dans le monde des lettres du XVIIIe siècle. Les censeurs ne sont pas de petits fonctionnaires dont la relecture est anonyme et cachée, comme c’est le cas à l’époque contemporaine. Ils ont tous un profil socio-professionnel similaires : ils viennent d’un « monde des privilégiés et des talents, avec des clercs pourvus de postes officiels, avec quelques nobles intellectuels, avec une majorité de professionnels des lettres, médecins, avocats, « fonctionnaires », érudits et savants[11] ». Même s’ils existent quelques censeurs polyvalents, la plupart d’entre eux censurent dans des domaines qui sont liés à leur carrière[12]. Les censeurs sont sélectionnés parmi les gens compétents de leur profession, et donc connus par leurs pairs. Cette appartenance au monde savant est doublement bénéfique pour le pouvoir royal : cela garantit une relecture qualitative et pertinente des ouvrages et facilite l’acceptation de la censure par les intellectuels du XVIIIe siècle, puisque leurs compétences sont reconnues dans les réseaux savants. Il n’existe aucun anonymat du censeur au XVIIIe siècle : l’auteur ou l’éditeur est informé du relecteur en amont de la publication, et le nom apparaît de toute façon en bas de l’approbation une fois que le livre est paru.

Cela offre un crédit supplémentaire à la censure royale, relue par des gens compétents et connus pour leurs travaux. Parmi les censeurs royaux, il est possible de reconnaître quelques noms fameux : Bélidor en sciences et technique, Crébillon père et fils en belles-lettres, Cassini en astronomie, Trublet en théologie et belles-lettres… La censure royale s’appuie sur la connaissance des auteurs par leurs pairs. L’abbé Bignon ou Malesherbes, directeurs de la librairie, se sont ainsi beaucoup appuyées sur les relations qu’ils entretenaient avec les réseaux intellectuels de leur temps pour recruter des censeurs fameux ; lorsque les directeurs de la Librairie, notamment ceux de la fin du siècle, ne font pas cet effort, la censure perd en crédibilité aussi bien qu’en efficacité[13]. L’affichage du censeur, une personnalité connue et reconnue, joue sur les relations qu’entretiennent auteurs, censeurs, lecteurs et représentants du pouvoir royal au sein de la république des lettres et contribue à la légitimation de la censure.

2. Les principaux viviers de censeurs

La censure royale ne se contente pas de s’appuyer sur des personnes : elle s’appuie également sur les grandes institutions intellectuelles du XVIIIe siècle, en se servant d’elles comme d’un vivier pour recruter ses censeurs.

Historiquement, les Parlements et surtout l’Église, via à la Sorbonne, possédaient des prétentions censoriales qui sont progressivement étouffées au XVIIIe siècle[14]. Quand la censure devient une prérogative royale, afin de limiter les contestations et de subordonner ces institutions plus facilement, le pouvoir royal recrute dans celles-ci. Près de 80 % des censeurs religieux sont ainsi docteurs ou professeurs en Sorbonne[15], comme à l’époque où l’Église désignait les censeurs. Les censeurs en droit, quant à eux, sont souvent avocats du ou en parlement. Le pouvoir royal reconnaît ainsi les compétences et les traditions de la censure ecclésiastique, tout en les subordonnant à des institutions séculières.

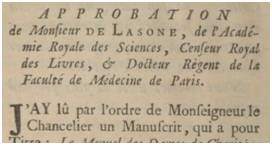

Nouveautés du siècle de Louis XIV, les académies et sociétés savantes deviennent également des partenaires essentiels du pouvoir royal dans l’application et la légitimation de la censure. Les académies notamment sont particulièrement représentées : sur 310 censeurs étudiés, au moins 108 sont membres d’une ou de plusieurs académies, soit 34 % d’entre elles. Environ 11 % des censeurs royaux affichent leur appartenance institutionnelle directement dans leur approbation :

L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l’Académie des Sciences et l’Académie française (il est possible que cette dernière ait été envisagée comme un corps de censeurs au moment de sa création[16]), les académies étrangères, les sociétés royales, les facultés ou encore les collèges (Royal, Mazarin, d’Harcourt…) représentent des hauts lieux de recrutement des censeurs. Tout le monde trouve son compte dans ce partenariat entre institutions culturelles et censure royale : les institutions obtiennent des moyens financiers, une reconnaissance étatique et un certain prestige, tandis que le pouvoir royal obtient des hommes compétents et dévoués ainsi qu’une légitimité intellectuelle. Pour les membres de ces institutions, devenir censeur apparaît ainsi comme une reconnaissance supplémentaire dans le cursus honorum de l’homme de lettres[17].

En s’appuyant sur les structures intellectuelles, culturelles et religieuses déjà en place, le pouvoir royal ne se présente pas uniquement comme un répresseur, puisqu’il fait participer les personnes mêmes qu’il censure à l’application de son pouvoir. Les milieux intellectuels du XVIIIe siècle sont parfois autant victime que complice de la censure royale.

3. Un rapport ambigu à la censure

L’opposition entre les Lumières, partisanes de la liberté d’expression et de la tolérance, et la censure, mesure de répression rétrograde et réductrice, n’est pas soutenable lorsque l’on s’intéresse au rapport à la censure des intellectuels au XVIIIe siècle.

Les Lumières, qui affichent leur mépris de la censure, la vivent en réalité de façon beaucoup plus ambiguë. Voltaire par exemple, qui parle de « l’inondation des mauvais [livres] qu’on imprime à Paris avec approbation et privilége[18] », s’empresse de corriger son manuscrits des Éléments de la philosophie de Newton lorsqu’il apprend que celui-ci pourrait paraître en France avec approbation et privilège. Cela pourrait tenir de la protection économique (les ouvrages avec privilège sont beaucoup plus protégés de la contrefaçon que ceux parus à l’étranger), mais sa correspondance montre qu’il tirait beaucoup de fierté que cet ouvrage puisse paraître avec le soutien du pouvoir royal, et qu’il est blessé lorsque le Garde des Sceaux y fait finalement obstacle. Les intellectuels du XVIIIe siècle ont parfaitement conscience du fait que la censure royale est autant dans une logique de récompense que de répression, et préfère publier leurs ouvrages avec approbation du pouvoir quand ils en ont la possibilité.

Les censeurs ont également des rapports complexes avec la censure. Ils ne sont pas que des gardiens de l’orthodoxie, puisqu’ils possèdent une double fidélité, à la fois au pouvoir royal et aux cercles lettrés. De fait, tous ils ne sont pas des modèles de vertu, et il est fréquent de retrouver en eux un grand écart entre l’intellectuel et le censeur. Si certains censeurs sont tout à fait convaincus de l’intérêt de la censure, d’autres y sont farouchement opposés. Mathieu-François Pidansat de Mairobert, censeur actif dans les années 1750 et 1770, était un partisan des Lumières, un ennemi de la censure et un opposant à certains aspects de la politique royale[19]. Il a lui-même échappé à la censure en publiant à l’étranger la plupart de ses écrits. Jean-Baptiste Suard, censeur de la fin du siècle, est voltairien et ami des philosophes, ce qui repousse son élection à l’Académie française, et proteste contre la censure qui « empêche d'imprimer en France aucun ouvrage raisonnable sur aucun sujet intéressant »[20]. La plupart du temps, les censeurs royaux ne semblent pas voir de contradiction entre leur fonction et leurs opinions, même si ces dernières sont défavorables à la censure. L’appartenance au corps des censeurs semble donc présenter un attrait suffisant en termes de carrière et de prestige pour que la répression des idées, d’ailleurs dysfonctionnelle et perçue comme telle, ne se heurte pas aux valeurs de ces intellectuels.

Le respect de la censure royale, de la part des auteurs ou des censeurs, semble être avant tout une question de stratégie individuelle. Lorsque la censure arrange leurs affaires, les intellectuels s’y soumettent volontiers, et ils existent sinon des moyens faciles de s’en détourner. En cela, la censure ne se distingue pas vraiment des académies ou des facultés : comme ces dernières, elle représente une institution de validation et de contrôle placée sous le regard royal, engageant la responsabilité intellectuelle des relecteurs, et elle peut être aussi bien respectée que méprisée par les intellectuels. La censure est investie par les différentes stratégies individuelles des intellectuels du XVIIIe siècle, et ces derniers prêtent leurs armes au système censorial.

III. Littérarité et valeur intellectuelle des approbations

Les censeurs royaux ont la liberté de s’exprimer dans leurs approbations : la moitié d’entre elles contiennent ainsi un discours personnalisé en fonction du livre. L’étude discursive des approbations permet de mieux comprendre les stratégies personnelles des censeurs, mais également de comprendre la façon dont la censure se positionne dans le paysage littéraire.

1. Ancêtres littéraires des approbations

La censure royale, en plus de reposer sur des structures et des sociabilités intellectuelles et savantes, s’appuie également sur des traditions littéraires. Les textes d’approbation, s’ils sont aisément reconnaissables dans leur forme, flirtent malgré tout avec d’autres contenus littéraires de la modernité, et plus particulièrement la critique littéraire et la tradition de l’approbation religieuse.

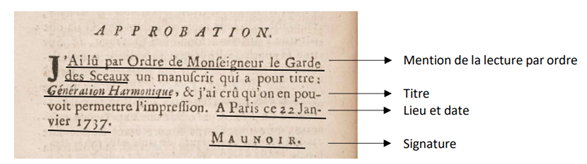

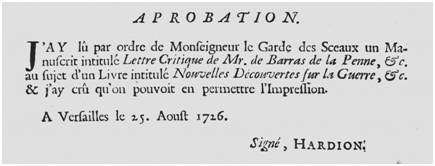

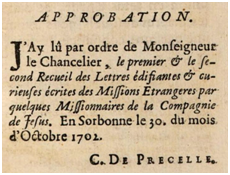

La censure laïque apparaît à la fin du XVIIe siècle, mais la censure religieuse existe quant à elle depuis la fin du Moyen Âge : les approbations sont à l’origine des textes de validation religieuse, rédigés des théologiens qui garantissent l’orthodoxie des ouvrages qu’ils relisent. L’on y retrouve déjà les éléments qui seront repris dans les approbations laïques du XVIIIe siècle : mention du ou des relecteurs et de leur fonction, mandat de relecture par une autorité supérieur, garantie de conformité et signature[21]. Comme le montre l’exemple ci-dessous, la tradition de l’approbation religieuse ne disparaît d’ailleurs pas complètement au XVIIIe siècle, se superposant parfois à celle du censeur royal, la seule possédant une valeur légale[22].

Seule la formulation du début, « j’ai lu par ordre de Monseigneur le Chancelier/Garde des Sceaux », permet vraiment de distinguer les approbations de la censure royale des approbations religieuses, car il est fréquent que la mise en page d’un ouvrage les place sur un pied d’égalité.

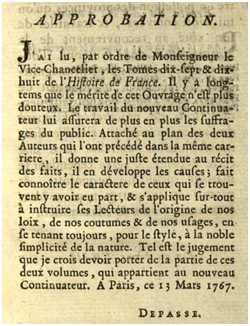

La censure royale se confond également avec la critique littéraire. Jusqu’au XVIIIe siècle inclus, les termes « censure » et « critique » sont d’ailleurs interchangeables[23], et cette ambiguïté profite au pouvoir royal. Les approbations minimalistes restent de purs documents juridiques, mais les approbations développées peuvent proposer un commentaire sur le contenu de l’ouvrage, sur son style, sur la carrière de l’auteur, et certaines développent une vision littéraire spécifique[24].

Dans cette approbation, Michel de Passe ne se contente pas de garantir l’innocuité du livre : il s’attarde sur l’histoire éditoriale du livre, sur le plan de l’ouvrage et sur le caractère instructif de l’ouvrage[25]. L’approbation peut ainsi être considérée comme une forme de critique littéraire particulière, même si son cadre institutionnel, de sa rhétorique contrainte et de sa brièveté l’éloignent de la critique traditionnelle[26]. Les éditeurs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés : lorsque l’approbation est flatteuse, il n’est pas rare qu’elle soit valorisée par la mise en page ou qu’elle soit reproduite dans des journaux[27].

Les approbations des censeurs royaux, bien que singulières, s’appuient sur des codes littéraires préexistants. Dès lors, la censure n’apparaît plus uniquement comme une mesure coercitive : elle produit elle-même un texte, et ce dernier possède une valeur littéraire, même si son écriture est contrainte.

2. Une écriture sous contrainte

Dans la mesure où il n’existe pas de réglementation officielle du contenu, les approbations possèdent un très fort potentiel littéraire d’expression. Pourtant, cette liberté est peu exploitée : les variations sont mineures entre les approbations et les mêmes formulations tendent à se répéter : sur les 576 approbations qui ne reconnaissent aucune qualité spécifique aux livres, il n’existe que treize formules d’approbations différentes, et l’expression « j’ai lu par ordre de Monseigneur le Chancelier [cet ouvrage] et je n’y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l’impression » représente la moitié de ce chiffre[28].

Exemple d'approbations sans qualification

Même les approbations qui reconnaissent des qualités aux livres restent répétitives et stéréotypées : plus de 10 % des approbations décrivent les ouvrages relus comme « utiles ». Une dizaine de valeurs reviennent fréquemment, souvent sans précision supplémentaire.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette faible originalité des approbations : certains censeurs ne relisent pas très attentivement les ouvrages confiés et ne sont donc pas en capacité de le commenter ; d’autres sont débordés, par leurs activités professionnelle ou censoriale, et se hâtent d’écrire leur approbation ; pour les censeurs réguliers, le travail peut être répétitif et peu enthousiasmant. Mais c’est surtout la prudence qui dicte cette retenue globale : le XVIIIe siècle rend le censeur autant responsable que l’auteur lorsqu’un ouvrage publié avec approbation fait scandale. Dans une lettre publiée en 1787, un auteur s’en prend violemment à un censeur qu’il accuse de complaisance : les « calomnies [de ce livre] sur ce point sont si horribles, mais heureusement si folles, qu’elles ne peuvent déshonorer que le coupable compilateur qui en a souillé son Ecrit, & l’imprudent censeur qui s’en est rendu complice[29]. » Plusieurs censeurs y laissent leur carrière, comme Jean-Pierre Tercier lors de l’Affaire De l’esprit[30], ou bien leur réputation, comme Joseph Saurin suite à son approbation enthousiaste sur l’Histoire de France de Gabriel Daniel[31]. Le censeur use de son crédit personnel en signant son approbation ; son approbation l’engage intellectuellement, qu’elle soit sans qualification ou développée. Mais cela diffère en définitive assez peu des approbations académiques, souvent dépouillées car elles engagent l’académie aussi bien que ses membres.

Les nombreux obstacles que peut rencontrer le censeur dans la rédaction de son approbation explique des textes souvent répétitifs et stéréotypés. Toutefois, même ces répétitions sont révélatrices des phénomènes littéraires du XVIIIe siècle.

3. Les approbations, un miroir des réalités intellectuelles

La censure royale du XVIIIe siècle peut paraître, à première vue, figée : les différences formelles entre les approbations du début et de la fin du siècle sont assez faibles et les mêmes valeurs tendent à s’y répéter. Pourtant, l’étude du vocabulaire des approbations montre que la censure royale connaît bel et bien des évolutions, et qu’elle n’est pas « en arrière de ses contemporains de presque un siècle[32] ».

Parmi les valeurs les plus présentes sur l’ensemble du XVIIIe siècle, certaines sont particulièrement prégnantes : le caractère utile, agréable, plaisant, exact, savant, intéressant, facile, vrai ou curieux d’un ouvrage sont facilement mis en avant par les censeurs royaux[33]. Pourtant, la place de chacune varie d’une année à l’autre : la notion d’utilité, grande favorite des censeurs royaux, s’illustre par sa stabilité, tandis que l’érudition connaît un effondrement au milieu du XVIIIe siècle, correspondant à un moment où les Lumières militent pour la production d’un savoir global, encyclopédique et accessible à tous[34]. Le progrès fulgurant du terme « vrai » dans les approbations des trois premières décennies du siècle et le déclin rapide des termes liés au plaisir de la lecture (« agréable », « plaisant ») illustrent également le passage d’une République des Lettres vers un « Empire des Sciences ». Les belles-lettres et le bel-esprit, populaire à la cour de Louis XIV, sont remplacés par des valeurs plus pragmatiques sous les Lumières. L’étude lexicométrique du vocabulaire des approbations montre qu’elles connaissent des effets de mode. Une étude qualitative des approbations, notamment de celles qui n’affichent pas uniquement des valeurs stéréotypées, montre que les censeurs sont pénétrés des réalités de leur époque :

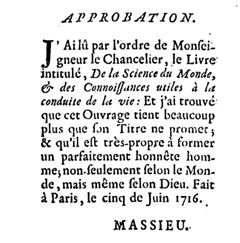

L’approbation de l’abbé Massieu semblerait désuète si elle était publiée à la fin du siècle, car Dieu ne serait plus cité aussi directement pour un ouvrage si léger, tout comme celle de Jacques-François de Machy, attachée à des réalités pratiques et économiques, serait une curiosité au début du siècle[35].

Alors que l’historiographie a souvent présenté la censure comme une institution archaïque déconnectée des progrès des Lumières, le vocabulaire employé par les censeurs royaux montre que la censure a su évoluer. Elle le fait peut-être avec un léger décalage, les censeurs royaux ne sont pas virulents comme le sont les intellectuels des Lumières, mais les ouvrages publiés avec approbation ne sont pas ignorants des idées du temps, du progrès et du triomphe de la raison. Comme les institutions savantes dépendantes du pouvoir royal, la censure ne peut se permettre d’être radicale, mais elle suit les idées du temps de façon feutrée.

En dépit de ces faiblesses, ou peut-être précisément grâce à elles, la censure royale française parvient à se faire une place dans les milieux intellectuels du XVIIIe siècle. Elle n’est pas pensée seulement comme un remède contre les déviances : elle est aussi un moyen d’action par lequel le pouvoir parvient à s’intégrer et à influer sur le monde du livre et des lettres. Il peut sembler paradoxal de considérer la censure royale comme une institution culturelle au même titre que les salons, les académies ou les facultés. Pourtant, certains points communs existent : les censeurs appartiennent aux milieux intellectuels, les textes qu’ils produisent sont une forme de littérature, et la même logique de récompense des travaux de qualité s’y retrouve.

La censure préalable n’est pas fondamentalement ennemie de la création, elle se contente de réguler, et les pires censures sont celles qui sont prononcées par l’Église, les parlements ou l’opinion publique après la publication du livre. Bien entendu, la réticence des censeurs face à l’originalité et la soumission au pouvoir royal empêchent de considérer la censure royale comme une institution porteuse de ce progrès si cher aux Lumières. Mais il n’existe qu’un décalage entre les intellectuels du XVIIIe siècle et la censure, et non une opposition. La censure est porteuse de valeurs positives, et les censeurs, hommes de lettres eux-mêmes, sont les médiateurs qui concilient les ambitions morales et politiques du pouvoir avec les envies de progrès et de qualité des milieux lettrés.

[1] Article « Censure », CNRTL, consulté le 28/01/2022. URL : https://www.cnrtl.fr/definition/censure

[2] Ce système fonctionne difficilement en réalité. Toutefois, il ne s’agit pas du propos de cet article et il existe une littérature abondante sur les limites de la censure royale au XVIIIe siècle. Cf. bibliographie.

[3] Données établies sur 1164 approbations produites entre 1707 et 1787, tous genres littéraires confondus. PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux : visibilités et affichage de la censure au XVIIIe siècle, mémoire de master 2 sous la direction de SARRAZIN Véronique, Université d’Angers, 2020.

[4] MINOIS Georges, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Fayard, Paris, 1995.

[5] SCHAPIRA Nicolas, « Quand le privilège de librairie publie l’auteur » in JOUHAUD Christian et VIALA Alain (dir.), De la publication. Entre Renaissance et Lumières, Fayard, Paris, 2002, p. 130.

[6] Cité par DE NEGRONI Barbara, Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle (1723-1774), Albin Michel, Paris, 1995, p. 49.

[7] MELLOT Jean-Dominique, « La centralisation censoriale et la critique à la fin du règne de Louis XIV » in MACÉ Laurence, POULOUIN Claude et LECLERC Yvan (dir.), Censure et critique, Classiques Garnier, Paris, 2015, p. 45-46.

[8] SCHAPIRA Nicolas, « Quand le privilège de librairie publie l’auteur » et LÉVY-LELOUCH Claire, « Quand le privilège de librairie publie le roi » in JOUHAUD Christian et VIALA Alain (dir.), De la publication. Entre Renaissance et Lumières, Fayard, Paris, 2002, p. 121 à 159.

[9] Ibid.

[10] LÉVY-LELOUCH Claire, « Quand le privilège de librairie publie le roi », op. cit.

[11] ROCHE Daniel, « Introduction » in BIRN Raymond, La Censure royale des livres dans la France des Lumières, Odile Jacob, Paris, 2007, p. 17-18.

[12] DE NEGRONI Barbara, Lectures interdites…, op. cit.

[13] MINOIS Georges, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Fayard, Paris, 1995, p. 190.

[14] DE NEGRONI Barbara, Lectures interdites…, op. cit.

[15] PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux…, op. cit. p. 102.

[16] MARTIN Henri-Jean, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, Droz, Genève, 1969, p. 438-439.

[17] GOULEMOT Jean-Marie, OSTER Daniel, Gens de lettres, écrivains et bohèmes. L’imaginaire littéraire 1630-1900, Paris, Minerve, 1992, p. 81.

[18] VOLTAIRE, « Lettre à M. le Marquis d’Argens, 21 Juin 1739 », Œuvres complètes de Voltaire, avec des remarques et des notes historiques, scientifiques, et littéraires. Correspondance, tome II, Baudouin Frères, Paris, 1827, p. 466.

[19] MERRICK Jeffry, « Le suicide de Pidansat de Mairobert », Dix-huitième Siècle, n°35, 2003, p. 331-340.

[20] LANDY Rémy, « Suard Jean-Baptiste », Dictionnaire des journalistes (1600-1789), consulté le 24 janvier 2021. URL : https://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/759-jean-baptiste-suard

[21] SARRAZIN Véronique, « L’approbation, trace perceptible de la censure sur les ouvrages de dévotion aux XVIIe – XVIIIe siècles », intervention du 23 septembre 2016 à l’Université d’Orléans pour le séminaire Pratiques religieuses, lecture et censure [à paraître].

[22] FAUCHER Chrysostome, Histoire du cardinal de Polignac…, tome II, L.-C. D’Houry, Paris, 1777.

[23] AMADIEU Jean-Baptiste, « La censure comme exercice juridique et institutionnel de la critique littéraire » in CHARDIN Philippe et ROUSSEAU Marjorie (dir.), L’Écrivain et son critique : une fratrie problématique, Éditions Kimé, Paris, 2014, p. 317-327.

[24] PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux…, op. cit., p. 83-91.

[25] GARNIER Jean-Jacques, Histoire de France depuis l’établissement de la monarchie jusqu’au règne de Louis XIV, t. XVIII, Saillant & Desaint, Paris, 1767.

[26] AMADIEU Jean-Baptiste, « La censure comme exercice juridique et institutionnel… », op. cit.

[27] PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux…, op. cit, p. 129-158.

[28] PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux…, op. cit., p. 69-70.

[29] Père Lambert (supposé), Lettre de M. * à M. l’Abbé A[sseline], Censeur & Approbateur du Libelle intitulé : « Discours à lire au conseil, en présence du Roi, par un Ministre patriote », s.l., 1787, p. 44.

[30] OZANAM Didier, « La disgrâce d'un premier commis : Tercier et l'affaire de l'Esprit (1758-1759) », Bibliothèque de l'école des chartes, 1955, t. 113, p. 140-170.

[31] DANIEL Gabriel, Histoire de France, depuis l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, tome I, J.-B. Delespine, Paris, 1713 ; RIVAL Pierre, « Préface », Dissertations historiques et critiques sur divers sujets…, d’après LA CHAPELLE Armand BOISBELEAU DE, Bibliotheque angloise ou histoire littéraire de la grande Bretagne, tome XV, première partie, Pierre de Coup, Amsterdam, 1727.

[32] MALESHERBES Chrétien-Guillaume DE LAMOIGNON DE, CHARTIER Roger (éd.), « Mémoire sur la liberté de la presse », Mémoires sur la librairie. Mémoire sur la liberté de la presse, Imprimerie Nationale, Paris, 1994, p. 245

[33] PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux…, op. cit., p. 74-80.

[34] GOULEMOT Jean-Marie, OSTER Daniel, Gens de lettres…, op. cit., p. 19.

[35] VON PFEIFFER Johann-Friedrich, Histoire du charbon de terre et de la tourbe, P.-N. Delormel, G.-L. Bailly, G. de Senne, Paris, 1787 ; DE CALLIÈRES, De la science du monde, & des connoissances utiles à la conduite de la vie, E. Ganeau, Paris, 1717.

La censure consiste en l’« examen d'une doctrine, d'un écrit ou d'une activité par une autorité instituée à cet effet[1]. » Cette définition, relativement neutre, se heurte aujourd’hui à une réaction plutôt émotionnelle face à la censure : elle est perçue négativement, comme un système scandaleux et arbitraire portant atteinte à la liberté d’expression aussi bien qu’à la création artistique. La censure repose pourtant sur deux valeurs distinctes, protéger (l’ordre établi) et interdire (les idées déviantes, dangereuses). Alors que l’époque contemporaine insiste sur ce second aspect, c’est le premier qui préside à la mise en place de la censure.

En France, la censure se construit au début de l’époque moderne, au moment où la production de livres augmente considérablement grâce aux progrès de l’imprimerie. Il apparaît alors nécessaire d’exercer un regard sur les livres qui paraissent afin de préserver l’ordre social. La censure préalable, exercée d’abord par l’Église, est mise en place pour les ouvrages religieux pour veiller à leur orthodoxie, et elle est élargie aux ouvrages laïcs à la fin du XVIIe siècle. Il est alors interdit de publier un livre sans avoir reçu une validation officielle du pouvoir[2]. Au XVIIIe siècle, l’État français parvient à récupérer le quasi-monopole sur la censure préalable, et impose la reproduction, au sein du livre, de deux certificats : la permission ou le privilège, par lequel l’éditeur ou l’auteur reçoit le droit d’imprimer et de vendre l’ouvrage, et l’approbation, dans laquelle un censeur royal garantit l’innocuité du livre.

Si le texte des privilèges varie peu, les approbations en revanche peuvent présenter des propos originaux, dans la mesure où il n’existe aucun règlement sur le contenu, uniquement des normes d’usage. Traditionnellement, une approbation se présente comme suit :

Entre la mention du titre et la signature, les censeurs royaux sont libres d’écrire ce qu’ils veulent : 47,2 % d’entre eux se contentent d’affirmer que le livre peut être publié, mais 27,4 % reconnaissent des qualités positives au livre, et encore 25,4 % développent un commentaire original sur l’ouvrage[3]. Le contenu n’est pas qu’administratif : par leur commentaire, les censeurs donnent leur vision du monde lettré. La censure du XVIIIe siècle se distingue parce qu’elle récompense autant qu’elle interdit. La monarchie française a des ambitions culturelles, et, paradoxalement, la censure est l’un des moyens qu’elle utilise pour participer à la vie intellectuelle du XVIIIe siècle[4].

Cet article propose d’étudier la censure en tant qu’institution culturelle. Les approbations des censeurs royaux apparaissent ici comme des sources privilégiées, puisqu’elles sont rendues visibles par tous et permettent de comprendre ce que la censure souhaite montrer.

I. Une logique de récompense

La censure royale a été mise en place afin de protéger le pouvoir de toute forme de déviance ou de critique à l’encontre du système établi. Toutefois, cette soumission au regard royal n’est pas sans contrepartie : le monde du livre et des lettres reçoit un certain nombre de garanties en échange.

1. Une démarche de qualité

Si la seule volonté de contrôle expliquait la mise en place d’un arsenal censorial au XVIIIe siècle, un privilège ou bien une approbation minimale (« Vû et approuvé ») suffirait amplement pour indiquer le passage d’un censeur et la conformité de l’ouvrage. Toutefois, le choix qui a été fait de créer deux textes distincts et développés montrent que les mentions légales possèdent une autre dimension. La censure royale ne vise pas qu’à la conformité : elle recherche également la qualité, aussi bien au niveau de la forme que du fond.

Les éditeurs qui publient par voie légale obtiennent des garanties économiques, notamment par le privilège. Celui-ci leur donne l’exclusivité sur l’impression et la vente d’un ouvrage. En échange, l’éditeur s’engage à ce que l’impression soit faite « dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres », sous peine d’annulation du privilège. Depuis le XVIIe siècle, la monarchie française s’est engagée dans une démarche de qualité dans le domaine du livre[5]. Cette recherche de la qualité, plutôt que du bas prix ou de la rapidité d’impression, offre la certitude au lecteur d’acheter des ouvrages de bonne facture en plus de protéger l’investissement de l’éditeur.

Cette garantie de qualité porte également sur le contenu du livre : la censure est frileuse face à l’innovation, mais elle est hostile face aux erreurs. Les censeurs, en théorie limités à surveiller l’idéologie du livre, examinent souvent le contenu scientifique et l’écriture de l’ouvrage. Cela peut amener le censeur à suggérer des corrections à l’auteur, voire à refuser le livre si celui-ci lui semble faible dans le fond ou dans la forme : le censeur Louis-Benoît Simon refuse ainsi un roman car il est « mal écrit, d’un mauvais style, la plupart des termes étant impropres et pas français (…). N’y ayant trouvé aucune utilité ni instruction pour le public, j’ai cru devoir refuser de l’approuver[6]. » La justification « non-digne d’être imprimé » est fréquente lors de refus de la part des censeurs[7]. Dans la mesure où l’approbation engage le censeur et le privilège le pouvoir royal, la censure veille à ne laisser paraître que des ouvrages sérieux et rigoureux. Un livre paru avec approbation est donc un livre qui possède une certaine valeur littéraire.

2. La distinction entre privilège et approbation : une nouvelle logique de récompense

Au XVIIe siècle, l’approbation n’était pas encore une obligation légale sauf pour les ouvrages religieux. Le privilège en revanche était déjà présent, et garantissait à lui seul la sécurité financière pour les éditeurs, la conformité idéologique et la qualité de l’ouvrage. Les privilèges étaient régulièrement personnalisés et le Roi, relecteur idéal et protecteur des lettres, récompensait ainsi l’auteur pour son travail[8]. La séparation en deux textes aux fonctions distinctes au XVIIIe siècle est révélatrice d’un changement dans le monde des lettres. L’augmentation croissante du nombre d’auteurs et d’ouvrages publiés au XVIIIe siècle ne permet plus au pouvoir royal de récompenser et valoriser individuellement les auteurs pour leurs travaux au travers du privilège[9]. De plus, le monde des lettres, dans lequel tout le monde se connaissait, s’élargit au XVIIIe siècle : le nombre d’auteurs et d’ouvrages parus augmente sans cesse, et les nouveaux auteurs ne sont plus nécessairement des hommes de cour ou des nobles parisiens, en contact direct avec les hautes sphères du pouvoir[10].

Au XVIIIe siècle, ce sont désormais les censeurs royaux qui récompensent l’auteur pour son travail. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : les privilèges deviennent surtout la propriété des éditeurs, qui ne méritent pas de récompense particulière pour leur contenu ; en cas de scandale avec un ouvrage, le censeur porte la responsabilité de la faute tandis que le pouvoir royal s’en distancie ; et enfin, l’approbation permet de continuer la logique de récompense littéraire. Le roi n’approuve plus l’ouvrage, mais délègue cette charge à un censeur spécialiste dans le domaine, capable d’apporter un commentaire précis sur l’œuvre. Le pouvoir royal s’éloigne, se réfugiant dans le seul privilège et dans la mention d’une lecture « par ordre de Monseigneur le Chancelier » dans l’approbation, mais il poursuit malgré tout sa logique de récompense en donnant à l’approbation un rôle de reconnaissance littéraire.

La censure préalable n’a donc pas qu’un rôle répressif face aux déviances idéologiques. Elle s’inscrit également dans une logique de récompense, presque de mécénat : elle offre des garanties économiques aux éditeurs, récompense les auteurs pour leurs travaux et garantit des ouvrages de qualité aux auteurs. Le pouvoir royal protège tout en se protégeant. La figure ambivalente du censeur montre d’ailleurs ce caractère double de la censure.

II. L’inscription de la censure au sein du monde lettré

La censure du XVIIIe siècle s’appuie fortement sur les structures déjà en place dans le monde des lettres. Le choix d’hommes de lettres en guise de censeurs intègre la censure au sein de rapports intellectuels et sociaux.

1. Des censeurs connus et reconnus

Le choix des censeurs est la parfaite illustration d’un pouvoir royal qui réussit à se frayer un chemin dans le monde des lettres du XVIIIe siècle. Les censeurs ne sont pas de petits fonctionnaires dont la relecture est anonyme et cachée, comme c’est le cas à l’époque contemporaine. Ils ont tous un profil socio-professionnel similaires : ils viennent d’un « monde des privilégiés et des talents, avec des clercs pourvus de postes officiels, avec quelques nobles intellectuels, avec une majorité de professionnels des lettres, médecins, avocats, « fonctionnaires », érudits et savants[11] ». Même s’ils existent quelques censeurs polyvalents, la plupart d’entre eux censurent dans des domaines qui sont liés à leur carrière[12]. Les censeurs sont sélectionnés parmi les gens compétents de leur profession, et donc connus par leurs pairs. Cette appartenance au monde savant est doublement bénéfique pour le pouvoir royal : cela garantit une relecture qualitative et pertinente des ouvrages et facilite l’acceptation de la censure par les intellectuels du XVIIIe siècle, puisque leurs compétences sont reconnues dans les réseaux savants. Il n’existe aucun anonymat du censeur au XVIIIe siècle : l’auteur ou l’éditeur est informé du relecteur en amont de la publication, et le nom apparaît de toute façon en bas de l’approbation une fois que le livre est paru.

Cela offre un crédit supplémentaire à la censure royale, relue par des gens compétents et connus pour leurs travaux. Parmi les censeurs royaux, il est possible de reconnaître quelques noms fameux : Bélidor en sciences et technique, Crébillon père et fils en belles-lettres, Cassini en astronomie, Trublet en théologie et belles-lettres… La censure royale s’appuie sur la connaissance des auteurs par leurs pairs. L’abbé Bignon ou Malesherbes, directeurs de la librairie, se sont ainsi beaucoup appuyées sur les relations qu’ils entretenaient avec les réseaux intellectuels de leur temps pour recruter des censeurs fameux ; lorsque les directeurs de la Librairie, notamment ceux de la fin du siècle, ne font pas cet effort, la censure perd en crédibilité aussi bien qu’en efficacité[13]. L’affichage du censeur, une personnalité connue et reconnue, joue sur les relations qu’entretiennent auteurs, censeurs, lecteurs et représentants du pouvoir royal au sein de la république des lettres et contribue à la légitimation de la censure.

2. Les principaux viviers de censeurs

La censure royale ne se contente pas de s’appuyer sur des personnes : elle s’appuie également sur les grandes institutions intellectuelles du XVIIIe siècle, en se servant d’elles comme d’un vivier pour recruter ses censeurs.

Historiquement, les Parlements et surtout l’Église, via à la Sorbonne, possédaient des prétentions censoriales qui sont progressivement étouffées au XVIIIe siècle[14]. Quand la censure devient une prérogative royale, afin de limiter les contestations et de subordonner ces institutions plus facilement, le pouvoir royal recrute dans celles-ci. Près de 80 % des censeurs religieux sont ainsi docteurs ou professeurs en Sorbonne[15], comme à l’époque où l’Église désignait les censeurs. Les censeurs en droit, quant à eux, sont souvent avocats du ou en parlement. Le pouvoir royal reconnaît ainsi les compétences et les traditions de la censure ecclésiastique, tout en les subordonnant à des institutions séculières.

Nouveautés du siècle de Louis XIV, les académies et sociétés savantes deviennent également des partenaires essentiels du pouvoir royal dans l’application et la légitimation de la censure. Les académies notamment sont particulièrement représentées : sur 310 censeurs étudiés, au moins 108 sont membres d’une ou de plusieurs académies, soit 34 % d’entre elles. Environ 11 % des censeurs royaux affichent leur appartenance institutionnelle directement dans leur approbation :

L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l’Académie des Sciences et l’Académie française (il est possible que cette dernière ait été envisagée comme un corps de censeurs au moment de sa création[16]), les académies étrangères, les sociétés royales, les facultés ou encore les collèges (Royal, Mazarin, d’Harcourt…) représentent des hauts lieux de recrutement des censeurs. Tout le monde trouve son compte dans ce partenariat entre institutions culturelles et censure royale : les institutions obtiennent des moyens financiers, une reconnaissance étatique et un certain prestige, tandis que le pouvoir royal obtient des hommes compétents et dévoués ainsi qu’une légitimité intellectuelle. Pour les membres de ces institutions, devenir censeur apparaît ainsi comme une reconnaissance supplémentaire dans le cursus honorum de l’homme de lettres[17].

En s’appuyant sur les structures intellectuelles, culturelles et religieuses déjà en place, le pouvoir royal ne se présente pas uniquement comme un répresseur, puisqu’il fait participer les personnes mêmes qu’il censure à l’application de son pouvoir. Les milieux intellectuels du XVIIIe siècle sont parfois autant victime que complice de la censure royale.

3. Un rapport ambigu à la censure

L’opposition entre les Lumières, partisanes de la liberté d’expression et de la tolérance, et la censure, mesure de répression rétrograde et réductrice, n’est pas soutenable lorsque l’on s’intéresse au rapport à la censure des intellectuels au XVIIIe siècle.

Les Lumières, qui affichent leur mépris de la censure, la vivent en réalité de façon beaucoup plus ambiguë. Voltaire par exemple, qui parle de « l’inondation des mauvais [livres] qu’on imprime à Paris avec approbation et privilége[18] », s’empresse de corriger son manuscrits des Éléments de la philosophie de Newton lorsqu’il apprend que celui-ci pourrait paraître en France avec approbation et privilège. Cela pourrait tenir de la protection économique (les ouvrages avec privilège sont beaucoup plus protégés de la contrefaçon que ceux parus à l’étranger), mais sa correspondance montre qu’il tirait beaucoup de fierté que cet ouvrage puisse paraître avec le soutien du pouvoir royal, et qu’il est blessé lorsque le Garde des Sceaux y fait finalement obstacle. Les intellectuels du XVIIIe siècle ont parfaitement conscience du fait que la censure royale est autant dans une logique de récompense que de répression, et préfère publier leurs ouvrages avec approbation du pouvoir quand ils en ont la possibilité.

Les censeurs ont également des rapports complexes avec la censure. Ils ne sont pas que des gardiens de l’orthodoxie, puisqu’ils possèdent une double fidélité, à la fois au pouvoir royal et aux cercles lettrés. De fait, tous ils ne sont pas des modèles de vertu, et il est fréquent de retrouver en eux un grand écart entre l’intellectuel et le censeur. Si certains censeurs sont tout à fait convaincus de l’intérêt de la censure, d’autres y sont farouchement opposés. Mathieu-François Pidansat de Mairobert, censeur actif dans les années 1750 et 1770, était un partisan des Lumières, un ennemi de la censure et un opposant à certains aspects de la politique royale[19]. Il a lui-même échappé à la censure en publiant à l’étranger la plupart de ses écrits. Jean-Baptiste Suard, censeur de la fin du siècle, est voltairien et ami des philosophes, ce qui repousse son élection à l’Académie française, et proteste contre la censure qui « empêche d'imprimer en France aucun ouvrage raisonnable sur aucun sujet intéressant »[20]. La plupart du temps, les censeurs royaux ne semblent pas voir de contradiction entre leur fonction et leurs opinions, même si ces dernières sont défavorables à la censure. L’appartenance au corps des censeurs semble donc présenter un attrait suffisant en termes de carrière et de prestige pour que la répression des idées, d’ailleurs dysfonctionnelle et perçue comme telle, ne se heurte pas aux valeurs de ces intellectuels.

Le respect de la censure royale, de la part des auteurs ou des censeurs, semble être avant tout une question de stratégie individuelle. Lorsque la censure arrange leurs affaires, les intellectuels s’y soumettent volontiers, et ils existent sinon des moyens faciles de s’en détourner. En cela, la censure ne se distingue pas vraiment des académies ou des facultés : comme ces dernières, elle représente une institution de validation et de contrôle placée sous le regard royal, engageant la responsabilité intellectuelle des relecteurs, et elle peut être aussi bien respectée que méprisée par les intellectuels. La censure est investie par les différentes stratégies individuelles des intellectuels du XVIIIe siècle, et ces derniers prêtent leurs armes au système censorial.

III. Littérarité et valeur intellectuelle des approbations

Les censeurs royaux ont la liberté de s’exprimer dans leurs approbations : la moitié d’entre elles contiennent ainsi un discours personnalisé en fonction du livre. L’étude discursive des approbations permet de mieux comprendre les stratégies personnelles des censeurs, mais également de comprendre la façon dont la censure se positionne dans le paysage littéraire.

1. Ancêtres littéraires des approbations

La censure royale, en plus de reposer sur des structures et des sociabilités intellectuelles et savantes, s’appuie également sur des traditions littéraires. Les textes d’approbation, s’ils sont aisément reconnaissables dans leur forme, flirtent malgré tout avec d’autres contenus littéraires de la modernité, et plus particulièrement la critique littéraire et la tradition de l’approbation religieuse.

La censure laïque apparaît à la fin du XVIIe siècle, mais la censure religieuse existe quant à elle depuis la fin du Moyen Âge : les approbations sont à l’origine des textes de validation religieuse, rédigés des théologiens qui garantissent l’orthodoxie des ouvrages qu’ils relisent. L’on y retrouve déjà les éléments qui seront repris dans les approbations laïques du XVIIIe siècle : mention du ou des relecteurs et de leur fonction, mandat de relecture par une autorité supérieur, garantie de conformité et signature[21]. Comme le montre l’exemple ci-dessous, la tradition de l’approbation religieuse ne disparaît d’ailleurs pas complètement au XVIIIe siècle, se superposant parfois à celle du censeur royal, la seule possédant une valeur légale[22].

Seule la formulation du début, « j’ai lu par ordre de Monseigneur le Chancelier/Garde des Sceaux », permet vraiment de distinguer les approbations de la censure royale des approbations religieuses, car il est fréquent que la mise en page d’un ouvrage les place sur un pied d’égalité.

La censure royale se confond également avec la critique littéraire. Jusqu’au XVIIIe siècle inclus, les termes « censure » et « critique » sont d’ailleurs interchangeables[23], et cette ambiguïté profite au pouvoir royal. Les approbations minimalistes restent de purs documents juridiques, mais les approbations développées peuvent proposer un commentaire sur le contenu de l’ouvrage, sur son style, sur la carrière de l’auteur, et certaines développent une vision littéraire spécifique[24].

Dans cette approbation, Michel de Passe ne se contente pas de garantir l’innocuité du livre : il s’attarde sur l’histoire éditoriale du livre, sur le plan de l’ouvrage et sur le caractère instructif de l’ouvrage[25]. L’approbation peut ainsi être considérée comme une forme de critique littéraire particulière, même si son cadre institutionnel, de sa rhétorique contrainte et de sa brièveté l’éloignent de la critique traditionnelle[26]. Les éditeurs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés : lorsque l’approbation est flatteuse, il n’est pas rare qu’elle soit valorisée par la mise en page ou qu’elle soit reproduite dans des journaux[27].

Les approbations des censeurs royaux, bien que singulières, s’appuient sur des codes littéraires préexistants. Dès lors, la censure n’apparaît plus uniquement comme une mesure coercitive : elle produit elle-même un texte, et ce dernier possède une valeur littéraire, même si son écriture est contrainte.

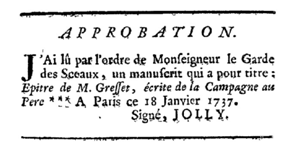

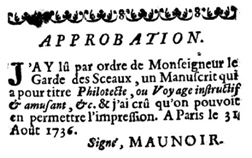

2. Une écriture sous contrainte

Dans la mesure où il n’existe pas de réglementation officielle du contenu, les approbations possèdent un très fort potentiel littéraire d’expression. Pourtant, cette liberté est peu exploitée : les variations sont mineures entre les approbations et les mêmes formulations tendent à se répéter : sur les 576 approbations qui ne reconnaissent aucune qualité spécifique aux livres, il n’existe que treize formules d’approbations différentes, et l’expression « j’ai lu par ordre de Monseigneur le Chancelier [cet ouvrage] et je n’y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l’impression » représente la moitié de ce chiffre[28].

Exemple d'approbations sans qualification

Même les approbations qui reconnaissent des qualités aux livres restent répétitives et stéréotypées : plus de 10 % des approbations décrivent les ouvrages relus comme « utiles ». Une dizaine de valeurs reviennent fréquemment, souvent sans précision supplémentaire.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette faible originalité des approbations : certains censeurs ne relisent pas très attentivement les ouvrages confiés et ne sont donc pas en capacité de le commenter ; d’autres sont débordés, par leurs activités professionnelle ou censoriale, et se hâtent d’écrire leur approbation ; pour les censeurs réguliers, le travail peut être répétitif et peu enthousiasmant. Mais c’est surtout la prudence qui dicte cette retenue globale : le XVIIIe siècle rend le censeur autant responsable que l’auteur lorsqu’un ouvrage publié avec approbation fait scandale. Dans une lettre publiée en 1787, un auteur s’en prend violemment à un censeur qu’il accuse de complaisance : les « calomnies [de ce livre] sur ce point sont si horribles, mais heureusement si folles, qu’elles ne peuvent déshonorer que le coupable compilateur qui en a souillé son Ecrit, & l’imprudent censeur qui s’en est rendu complice[29]. » Plusieurs censeurs y laissent leur carrière, comme Jean-Pierre Tercier lors de l’Affaire De l’esprit[30], ou bien leur réputation, comme Joseph Saurin suite à son approbation enthousiaste sur l’Histoire de France de Gabriel Daniel[31]. Le censeur use de son crédit personnel en signant son approbation ; son approbation l’engage intellectuellement, qu’elle soit sans qualification ou développée. Mais cela diffère en définitive assez peu des approbations académiques, souvent dépouillées car elles engagent l’académie aussi bien que ses membres.

Les nombreux obstacles que peut rencontrer le censeur dans la rédaction de son approbation explique des textes souvent répétitifs et stéréotypés. Toutefois, même ces répétitions sont révélatrices des phénomènes littéraires du XVIIIe siècle.

3. Les approbations, un miroir des réalités intellectuelles

La censure royale du XVIIIe siècle peut paraître, à première vue, figée : les différences formelles entre les approbations du début et de la fin du siècle sont assez faibles et les mêmes valeurs tendent à s’y répéter. Pourtant, l’étude du vocabulaire des approbations montre que la censure royale connaît bel et bien des évolutions, et qu’elle n’est pas « en arrière de ses contemporains de presque un siècle[32] ».

Parmi les valeurs les plus présentes sur l’ensemble du XVIIIe siècle, certaines sont particulièrement prégnantes : le caractère utile, agréable, plaisant, exact, savant, intéressant, facile, vrai ou curieux d’un ouvrage sont facilement mis en avant par les censeurs royaux[33]. Pourtant, la place de chacune varie d’une année à l’autre : la notion d’utilité, grande favorite des censeurs royaux, s’illustre par sa stabilité, tandis que l’érudition connaît un effondrement au milieu du XVIIIe siècle, correspondant à un moment où les Lumières militent pour la production d’un savoir global, encyclopédique et accessible à tous[34]. Le progrès fulgurant du terme « vrai » dans les approbations des trois premières décennies du siècle et le déclin rapide des termes liés au plaisir de la lecture (« agréable », « plaisant ») illustrent également le passage d’une République des Lettres vers un « Empire des Sciences ». Les belles-lettres et le bel-esprit, populaire à la cour de Louis XIV, sont remplacés par des valeurs plus pragmatiques sous les Lumières. L’étude lexicométrique du vocabulaire des approbations montre qu’elles connaissent des effets de mode. Une étude qualitative des approbations, notamment de celles qui n’affichent pas uniquement des valeurs stéréotypées, montre que les censeurs sont pénétrés des réalités de leur époque :

L’approbation de l’abbé Massieu semblerait désuète si elle était publiée à la fin du siècle, car Dieu ne serait plus cité aussi directement pour un ouvrage si léger, tout comme celle de Jacques-François de Machy, attachée à des réalités pratiques et économiques, serait une curiosité au début du siècle[35].

Alors que l’historiographie a souvent présenté la censure comme une institution archaïque déconnectée des progrès des Lumières, le vocabulaire employé par les censeurs royaux montre que la censure a su évoluer. Elle le fait peut-être avec un léger décalage, les censeurs royaux ne sont pas virulents comme le sont les intellectuels des Lumières, mais les ouvrages publiés avec approbation ne sont pas ignorants des idées du temps, du progrès et du triomphe de la raison. Comme les institutions savantes dépendantes du pouvoir royal, la censure ne peut se permettre d’être radicale, mais elle suit les idées du temps de façon feutrée.

En dépit de ces faiblesses, ou peut-être précisément grâce à elles, la censure royale française parvient à se faire une place dans les milieux intellectuels du XVIIIe siècle. Elle n’est pas pensée seulement comme un remède contre les déviances : elle est aussi un moyen d’action par lequel le pouvoir parvient à s’intégrer et à influer sur le monde du livre et des lettres. Il peut sembler paradoxal de considérer la censure royale comme une institution culturelle au même titre que les salons, les académies ou les facultés. Pourtant, certains points communs existent : les censeurs appartiennent aux milieux intellectuels, les textes qu’ils produisent sont une forme de littérature, et la même logique de récompense des travaux de qualité s’y retrouve.

La censure préalable n’est pas fondamentalement ennemie de la création, elle se contente de réguler, et les pires censures sont celles qui sont prononcées par l’Église, les parlements ou l’opinion publique après la publication du livre. Bien entendu, la réticence des censeurs face à l’originalité et la soumission au pouvoir royal empêchent de considérer la censure royale comme une institution porteuse de ce progrès si cher aux Lumières. Mais il n’existe qu’un décalage entre les intellectuels du XVIIIe siècle et la censure, et non une opposition. La censure est porteuse de valeurs positives, et les censeurs, hommes de lettres eux-mêmes, sont les médiateurs qui concilient les ambitions morales et politiques du pouvoir avec les envies de progrès et de qualité des milieux lettrés.

[1] Article « Censure », CNRTL, consulté le 28/01/2022. URL : https://www.cnrtl.fr/definition/censure

[2] Ce système fonctionne difficilement en réalité. Toutefois, il ne s’agit pas du propos de cet article et il existe une littérature abondante sur les limites de la censure royale au XVIIIe siècle. Cf. bibliographie.

[3] Données établies sur 1164 approbations produites entre 1707 et 1787, tous genres littéraires confondus. PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux : visibilités et affichage de la censure au XVIIIe siècle, mémoire de master 2 sous la direction de SARRAZIN Véronique, Université d’Angers, 2020.

[4] MINOIS Georges, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Fayard, Paris, 1995.

[5] SCHAPIRA Nicolas, « Quand le privilège de librairie publie l’auteur » in JOUHAUD Christian et VIALA Alain (dir.), De la publication. Entre Renaissance et Lumières, Fayard, Paris, 2002, p. 130.

[6] Cité par DE NEGRONI Barbara, Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle (1723-1774), Albin Michel, Paris, 1995, p. 49.

[7] MELLOT Jean-Dominique, « La centralisation censoriale et la critique à la fin du règne de Louis XIV » in MACÉ Laurence, POULOUIN Claude et LECLERC Yvan (dir.), Censure et critique, Classiques Garnier, Paris, 2015, p. 45-46.

[8] SCHAPIRA Nicolas, « Quand le privilège de librairie publie l’auteur » et LÉVY-LELOUCH Claire, « Quand le privilège de librairie publie le roi » in JOUHAUD Christian et VIALA Alain (dir.), De la publication. Entre Renaissance et Lumières, Fayard, Paris, 2002, p. 121 à 159.

[9] Ibid.

[10] LÉVY-LELOUCH Claire, « Quand le privilège de librairie publie le roi », op. cit.

[11] ROCHE Daniel, « Introduction » in BIRN Raymond, La Censure royale des livres dans la France des Lumières, Odile Jacob, Paris, 2007, p. 17-18.

[12] DE NEGRONI Barbara, Lectures interdites…, op. cit.

[13] MINOIS Georges, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Fayard, Paris, 1995, p. 190.

[14] DE NEGRONI Barbara, Lectures interdites…, op. cit.

[15] PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux…, op. cit. p. 102.

[16] MARTIN Henri-Jean, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, Droz, Genève, 1969, p. 438-439.

[17] GOULEMOT Jean-Marie, OSTER Daniel, Gens de lettres, écrivains et bohèmes. L’imaginaire littéraire 1630-1900, Paris, Minerve, 1992, p. 81.

[18] VOLTAIRE, « Lettre à M. le Marquis d’Argens, 21 Juin 1739 », Œuvres complètes de Voltaire, avec des remarques et des notes historiques, scientifiques, et littéraires. Correspondance, tome II, Baudouin Frères, Paris, 1827, p. 466.

[19] MERRICK Jeffry, « Le suicide de Pidansat de Mairobert », Dix-huitième Siècle, n°35, 2003, p. 331-340.

[20] LANDY Rémy, « Suard Jean-Baptiste », Dictionnaire des journalistes (1600-1789), consulté le 24 janvier 2021. URL : https://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/759-jean-baptiste-suard

[21] SARRAZIN Véronique, « L’approbation, trace perceptible de la censure sur les ouvrages de dévotion aux XVIIe – XVIIIe siècles », intervention du 23 septembre 2016 à l’Université d’Orléans pour le séminaire Pratiques religieuses, lecture et censure [à paraître].

[22] FAUCHER Chrysostome, Histoire du cardinal de Polignac…, tome II, L.-C. D’Houry, Paris, 1777.

[23] AMADIEU Jean-Baptiste, « La censure comme exercice juridique et institutionnel de la critique littéraire » in CHARDIN Philippe et ROUSSEAU Marjorie (dir.), L’Écrivain et son critique : une fratrie problématique, Éditions Kimé, Paris, 2014, p. 317-327.

[24] PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux…, op. cit., p. 83-91.

[25] GARNIER Jean-Jacques, Histoire de France depuis l’établissement de la monarchie jusqu’au règne de Louis XIV, t. XVIII, Saillant & Desaint, Paris, 1767.

[26] AMADIEU Jean-Baptiste, « La censure comme exercice juridique et institutionnel… », op. cit.

[27] PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux…, op. cit, p. 129-158.

[28] PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux…, op. cit., p. 69-70.

[29] Père Lambert (supposé), Lettre de M. * à M. l’Abbé A[sseline], Censeur & Approbateur du Libelle intitulé : « Discours à lire au conseil, en présence du Roi, par un Ministre patriote », s.l., 1787, p. 44.

[30] OZANAM Didier, « La disgrâce d'un premier commis : Tercier et l'affaire de l'Esprit (1758-1759) », Bibliothèque de l'école des chartes, 1955, t. 113, p. 140-170.

[31] DANIEL Gabriel, Histoire de France, depuis l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, tome I, J.-B. Delespine, Paris, 1713 ; RIVAL Pierre, « Préface », Dissertations historiques et critiques sur divers sujets…, d’après LA CHAPELLE Armand BOISBELEAU DE, Bibliotheque angloise ou histoire littéraire de la grande Bretagne, tome XV, première partie, Pierre de Coup, Amsterdam, 1727.

[32] MALESHERBES Chrétien-Guillaume DE LAMOIGNON DE, CHARTIER Roger (éd.), « Mémoire sur la liberté de la presse », Mémoires sur la librairie. Mémoire sur la liberté de la presse, Imprimerie Nationale, Paris, 1994, p. 245

[33] PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux…, op. cit., p. 74-80.

[34] GOULEMOT Jean-Marie, OSTER Daniel, Gens de lettres…, op. cit., p. 19.

[35] VON PFEIFFER Johann-Friedrich, Histoire du charbon de terre et de la tourbe, P.-N. Delormel, G.-L. Bailly, G. de Senne, Paris, 1787 ; DE CALLIÈRES, De la science du monde, & des connoissances utiles à la conduite de la vie, E. Ganeau, Paris, 1717.

Bibliographie

AMADIEU Jean-Baptiste, « La censure comme exercice juridique et institutionnel de la critique littéraire » in CHARDIN Philippe et ROUSSEAU Marjorie (dir.), L’Écrivain et son critique : une fratrie problématique, Éditions Kimé, Paris, 2014.

BIRN Raymond, La Censure royale des livres dans la France des Lumières, Odile Jacob, Paris, 2007.

DARNTON Robert, De la censure : essai d'histoire comparée, Gallimard, Paris, 2014.

FURET François (dir.), Livre et société dans la France du XVIIIe siècle », E. P. H. E., Paris ; Mouton & Co., La Haye, 1965.

GOULEMOT Jean-Marie, OSTER Daniel, Gens de lettres, écrivains et bohèmes. L’imaginaire littéraire 1630-1900, Paris, Minerve, 1992.

JOUHAUD Christian et VIALA Alain (dir.), De la publication. Entre Renaissance et Lumières, Fayard, Paris, 2002.

MACÉ Laurence, POULOUIN Claude et LECLERC Yvan (dir.), Censure et critique, Classiques Garnier, Paris, 2015.

MARTIN Henri-Jean, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, Droz, Genève, 1969.

MINOIS Georges, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Fayard, Paris, 1995.

DE NEGRONI Barbara, Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle (1723-1774), Albin Michel, Paris, 1995.

PIEDFORT Élise, Les approbations des censeurs royaux : visibilités et affichage de la censure au XVIIIe siècle, mémoire de master 2 sous la direction de SARRAZIN Véronique, Université d’Angers, 2020.