Cindy Pichon

Résumé

Les ornements végétaux — fleurs, rameaux et couronnes — jouent un rôle fondamental dans les rituels religieux grecs, tant publics que privés. Leur usage s’étend de la parure des statues divines, habillées et couronnées lors des fêtes, aux gestes sacerdotaux et à la participation collective ou individuelle des fidèles. Les couronnes et guirlandes végétales, souvent mentionnées par des auteurs comme Théophraste, Athénée et Pausanias, participent à la construction du sacré et à la communication avec la divinité, mobilisant les sens et marquant la solennité des cérémonies. La couronne, parfois faite de plantes sacrées comme le myrte ou le laurier, est un privilège sacerdotal, portée par les prêtres et intervenants du culte lors des processions ou sacrifices. Les rameaux de laurier sont associés à Apollon et utilisés lors de processions initiatiques ou prophétiques, tandis que l’olivier joue un rôle dans les rites de supplication, notamment à Athènes avec le culte d’Athéna. Ces gestes rituels, attestés par la littérature, l’épigraphie ou l’iconographie, reflètent la relation étroite entre nature, religion et société.

Détails

Chronologie : VIIIe siècle av.n.è. – IVe siècle è.c.

Lieux : Grèce

Mots-clés : Fleurs – Rameaux – Couronnes de feuillages – Cérémonies religieuses – Monde grec

Chronology: VIIIe century BCE – IVe century CE

Location: Greece

Keywords: Flowers – Branches – Foliage wreaths – Religious ceremonies – Greek world

Plan

I – Le parement végétal de la statue divine

II – Porter la couronne dans le monde grec : un privilège sacerdotal

III – Les rameaux et les couronnes de feuillage dans les pratiques religieuses grecques

1. Les branches de laurier dans les processions initiatiques et prophétiques grecques

2. Les branches d’olivier dans les rites grecs

3. L’olivier dans les supplications grecques

Pour citer cet article

Référence électronique

Pichon Cindy, “Les fleurs, les rameaux de feuillage et les couronnes végétales dans les pratiques religieuses grecques", Revue de l’Association des Jeunes Chercheurs de l’Ouest [En ligne], n°5, 2025, mis en ligne le 13 octobre 2025, consulté le 15 janvier 2026 à 3h53, URL : https://ajco49.fr/2025/10/13/les-fleurs-les-rameaux-de-feuillage-et-les-couronnes-vegetales-dans-les-pratiques-religieuses-grecques

L'Auteur

Cindy Pichon

Cindy Pichon est docteure en histoire ancienne et membre du laboratoire CRISES EA 4424 à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Sa recherche porte principalement sur la symbolique, l’usage et l’histoire des fleurs, des rameaux de feuillage et des couronnes végétales dans les cérémonies publiques du monde gréco-romain. Sa thèse, réalisée sous la direction d’Éric PERRIN-SAMINADAYAR, analyse la place des ornements végétaux dans les relations entre nature, société et religion antique.

Droits d'auteur

Tous droits réservés à l'Association des Jeunes Chercheurs de l'Ouest.

Les propos tenus dans les travaux publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Dans le monde grec, la cité était parée de ses plus beaux atours pour célébrer des évènements d’ordre public. Les fleurs et les feuillages faisaient ainsi partie des ornements végétaux de la cité. Dans la littérature classique, les auteurs grecs les mentionnent de manière sporadique puisque les descriptions de leur usage sont plutôt rares et celles de Théophraste ou encore d’Athénée de Naucratis figurent parmi les plus détaillées qui nous soient parvenues. Pourtant, guirlandes florales et couronnes végétales étaient abondamment utilisées dans différentes cérémonies, aussi bien publiques que privées, bien qu’elles soient prépondérantes dans le cadre des cérémonies religieuses publiques. Elles l’étaient sous diverses formes : simples pétales, fleurs entières, rameaux, guirlandes voire couronnes végétales complexes. Ainsi, nous tâcherons de montrer, à travers cet article, de quelle façon ces ornements végétaux étaient utilisés dans le monde grec depuis le parement de la statue divine jusqu’aux prières supplicatoires.

I. Le parement végétal de la statue divine

Dès l’époque archaïque, le sanctuaire abrite toutes sortes de statues, de la statue du vainqueur aux portraits personnels et des statues honorifiques publiques[1]. Orner les dieux, les habiller, les déshabiller, les parfumer, les parer de bijoux et de fleurs font partie de la parure rituelle soit un ensemble de gestes rituels qui ont pour finalité d’établir le rôle spécifique voire sacré de la statue comme image et donc, comme réceptacle de la divinité. Certaines statues des dieux sont sculptées dans un bois odorifère[2]. Un passage de Théocrite illustre ce propos :

« Le fils de Paiéon est venu aussi à Millet, pour y rencontrer un homme guérisseur de maladies, Nikias qui le prie chaque jour et lui offre des sacrifices et qui a fait sculpter cette statue [d’Asclépios] dans le cèdre odorant. Nikias avait promis à Eétieon de récompenser largement sa main habile ; Eétion consacra ce travail tout son art »[3].

En plus du bois dans lequel la statue est exécutée, celui-ci est enduit d’onguent pour la protéger comme le mentionne Pausanias[4]. Après être parfumés, les dieux et les déesses sont parés de leurs plus beaux atours notamment à l’occasion de grandes fêtes données en leur honneur. Dans plusieurs cités comme à Délos ou encore Athènes, les fêtes donnent lieu à la manipulation des statuesù elles sont vêtues et parées d’ornements comme des couronnes et des guirlandes de fleurs après avoir été lavées et ointes d’huile[5]. À Délos, les inventaires de la cité mentionnent explicitement que les statues étaient lavées avec un mélange d’eau et de nitre, puis enduites d’huile avant d’être parées d’ornements, notamment lors des rituels[6]. À Athènes, lors des grandes fêtes en l’honneur de Dionysos comme les Dionysies, la statue du dieu faisait l’objet d’une procession, couronnée de feuilles et accompagnée de guirlandes de fleurs. Sortant de son naos, la statue est juste embellie spécialement pour le rituel. La statue n’est pas touchée dans le cadre de cette pratique. Les sens sont sollicités comme la vue, l’odorat et même, parfois, le toucher avec la manipulation des statues. D’un côté, lors des fêtes, les statues sont vêtues et parées tandis que d’un autre côté, en plus de cette parure festive, il peut y avoir une manipulation des statues. Le couronnement demeure « le geste le plus spectaculaire et le plus significatif du service cultuel de la statue »[7]. Parmi ces sens, par leurs couleurs, les fleurs sollicitent la vue, l’odorat et le toucher, par le contact des couronnes et des guirlandes, elles contribuent à l’atmosphère festive du lieu[8].

Pausanias nous livre quelques descriptions de statues couronnées : par exemple, dans le temple d’Inô en Laconie, la divinité qui est dans le temple même est tellement couverte de guirlandes qu’on ne peut la voir[9]. Dans une autre description, Pausanias décrit une statue de Zeus dans son sanctuaire d’Olympie

« Si l'on avance un peu on trouve un Zeus tourné du côté du soleil levant ; sur une main il porte l'aigle, son oiseau, et de l'autre il tient la foudre. Il porte sur la tête une couronne faite de fleurs de printemps. C'est une consécration des gens de Métaponte, œuvre d'Aristonous d'Egine »[10].

Si l’auteur ne décrit pas la nature exacte des espèces florales, il s’agit des fleurs du printemps. Au printemps, la Grèce se couvre d'une grande diversité de fleurs sauvages et cultivées, dont beaucoup sont endémiques ou caractéristiques du bassin méditerranéen. Pour cela, nous pouvons mentionner le crocus, l’anémone, la jacinthe ou encore le pavot. Dans un autre passage, Pausanias décrit également la statue de Zeus où « il est représenté portant une couronne qu’on dirait faite de fleurs et tenant un foudre dans la main droite »[11]. La statue divine est ainsi ornée d’une couronne florale. Indépendamment des festivités annuelles, les statues de culte des grandes divinités publiques étaient régulièrement ornées de guirlandes. Le culte public se distingue des cultes familiaux ou privés, dédiés à des héros, à des dieux mineurs ou à des puissances domestiques. Les grandes fêtes publiques rythmaient l’année (Panathénées pour Athéna à Athènes, Poséidonia, Dionysies, etc.) et donnaient lieu à l’ornement des statues de ces dieux publics avec des guirlandes et des offrandes collectives.

D’autres auteurs évoquent le couronnement de la statue divine. Ainsi, selon Théophraste, « certains jours précis du mois le superstitieux sort pour acheter des branches de myrte, de l’encens, des gâteaux sacrés, puis, une fois rentré chez lui, passe tout le jour à couronner les images d’Hermaphrodite »[12]. Ce passage révèle des éléments rituels importants. Le myrte était une plante sacrée, particulièrement associée à Aphrodite, mais aussi utilisée dans les cultes d'autres divinités. Cette association est relatée par de nombreux auteurs anciens tels que Pline, Plutarque, Ovide ou encore Artémidore. Plutarque mentionne cette plante aromatique dévolue à Aphrodite[13] ainsi que Virgile qui rapporte « le myrte à la Paphéenne »[14]. Quant à Philostrate, il évoque les chants des Charites qui accompagnent Aphrodite « au milieu d’un frais bouquet de myrte »[15]. Du point de vue botanique, le myrte nous est connu par des traités qui nous le décrivent comme une sorte de buisson à feuilles persistantes dotées de baies noires et des fleurs blanches. Selon Théophraste, le myrte est employé dans les couronnes[16]. L'acte de « couronner les images d'Hermaphrodite » reflète ainsi la pratique répandue d'utiliser des couronnes de fleurs ou de feuillages dans les rituels.

Par son couronnement, la statue divine est célébrée et vénérée par les fidèles. De plus, il s’agit aussi d’un geste de gratitude de la part des hommes qui la parent. Ces rituels demeurent des gestes réguliers et répétés dans le temps. Outre les sources littéraires qui évoquent le couronnement des statues divines, il existe aussi des attestations iconographiques. Sur certains lécythes funéraires ou cratères, sont représentées des processions où des statues sont couronnées ou portées, parfois ornées de guirlandes[17]. Nous pouvons ainsi mentionner des reliefs représentant des divinités couronnées ou recevant des couronnes de la part de fidèles, comme les reliefs d’Asclépios ou d’Athéna (fig. 1)[18].

Fig. 1. Relief votif d’Asclépios, IVe siècle avant J.-C, Musée national archéologique d’Athènes, n° d’inventaire 1265.

Ces sources iconographiques, qu’il s’agisse de statues, de vases peints, de reliefs ou de monnaies, témoignent de la pratique régulière et symboliquement forte de la parure végétale des statues divines dans le monde grec. Elles complètent les sources littéraires et permettent de mieux saisir la dimension visuelle et matérielle du culte. Cependant, lorsque des œuvres montrent des statues avec les parures, il est difficile de savoir si ce sont des ornements réels ou bien sculptés. Le peu de sources littéraires concernant cette pratique rituelle quotidienne autour des statues de divinités serait à rapprocher de la crainte de l’idolâtrie : en effet, certains philosophes critiquent la vénération excessive des statues où l'image était alors confondue avec la divinité elle-même. D’autres auteurs omme Clément d’Alexandrie considéraient ces pratiques comme des superstitions populaires, indignes d'une approche plus intellectuelle de la religion[19].

La statue d’Artémis à Éphèse, l’une des représentations les plus célèbres de la déesse, offre un exemple emblématique de l’association entre divinité, végétation et parure rituelle. Artémis y apparaît couronnée, souvent entourée de motifs floraux et végétaux sculptés dans la pierre. La statue porte des ornements qui s’étendent du cou aux « seins » de la statue polymaste. Ces guirlandes, qui ornent la statue, rappellent les couronnes portées par les fidèles et les prêtres lors des cérémonies religieuses. Les représentations en pierre de la déesse montrent fréquemment des guirlandes de fleurs et de feuillages, symbolisant la fertilité, la prospérité et la protection divine. Ces ornements ne sont pas de simples décorations, mais des éléments essentiels du culte, soulignant le lien entre la nature, la divinité et le rituel. Selon une hypothèse, ces « mamelles multiples », certes liées à la fécondité, seraient la représentation dans la version en pierre des nombreuses guirlandes florales et végétales qui ornaient la statue primitive, très certainement en bois[20]. Dès 1914, Meurer propose que les « seins » et le pectoral de la statue forment un ensemble avec les guirlandes, suggérant que ces éléments sculptés rappelleraient les ornements végétaux qui auraient recouvert la statue originelle lors des rituels et processions. Cela n'apparaît pas sur les sculptures. Les “seins" ne seraient que la déformation de la partie inférieure d'un pectoral. Á une époque ancienne, il est probable que les suppliants aient offert à l'Ephésia des guirlandes véritables (fig. 2)[21].

Fig. 2. Représentation d’une statue polymaste d’Artémis d’Éphèse, copie romaine de l’époque d’Hadrien, albâtre et bronze, Musée Archéologique National, Naples.

II. Porter la couronne dans le monde grec : un privilège sacerdotal

Quand les hommes se présentent devant les divinités, ils doivent porter la couronne. La couronne sacerdotale portée par le prêtre peut être de différente nature ou réalisée dans différents matériaux : naturelle sous forme de feuillage mais également en métal pour les charges plus honorifiques. Comme le précise Sappho dans son poème « car c'est chose certaine que les Bienheureuses déesses voient d'un regard favorable celle dont la prière s'orne de fleurs et de grâce, et qu'elles se détournent de celles qui ne portent point de couronnes »[22]. Ainsi, dans le cadre des rituels grecs, les prêtres sont amenés à porter la couronne, comme le décrit Pausanias :

« Les Cariens voulant se conformer à l'oracle, abolirent l'usage de toute autre espèce de couronnes qu'ils portaient auparavant. Ainsi, personne n'a chez eux que des couronnes de vitex, excepté les ministres de la déesse, à qui, jusqu'à ce jour, il a été permis d'en porter de laurier. »[23]

Athénée de Naucratis, quant à lui, rapporte aussi une pratique carienne selon laquelle les officiantes portaient la couronne de vitex, végétal connu également sous le nom de saule[24]. Mais le plus souvent ces couronnes étaient confectionnées avec du laurier ; d’ailleurs, le laurier est à l’origine de la charge du Daphnéphoros[25]. Parmi les prêtres aptes à porter le laurier, nous avons les desservants d’Apollon désignés sous le terme d’εὔθυνοι, les vérificateurs, qui « parmi les citoyens, pourront s’orner de la couronne de laurier »[26].

En outre, il existait une charge spécifique au port de la couronne : la stéphanéphorie. La στεφάνη est une couronne spéciale réservée à la divinité et à ses ministres en particulier les chorèges et les thesmothètes. Nous disposons d’un décret en l’honneur d’Hérode daté de 9/8 avant J.-C. qui énumère ses fonctions :

« […] et il orna les sanctuaires publics ( ?) de couronnes et d’encens, et après une annonce publique il invita chez lui tous les citoyens et les paroikoi, ainsi que leurs enfants et les étrangers, les hommes libres comme les esclaves, à partager des confiseries »[27].

Ces inscriptions étaient souvent exposées dans des espaces très visibles, c’est le cas notamment dans le sanctuaire d’Athéna Polias et sur l’agora. À la fin de l’époque hellénistique, il était courant de graver les décrets sur des blocs associés à des bases de statues ou sur des stèles placées dans des lieux stratégiques, comme à l’entrée du sanctuaire d’Athéna, près des propylées, ou dans des zones monumentales de la cité. Les principales tâches du stéphanéphore étaient d’orner les temples, de recevoir ses concitoyens, de marcher en tête des processions et d’offrir des sacrifices abondants.

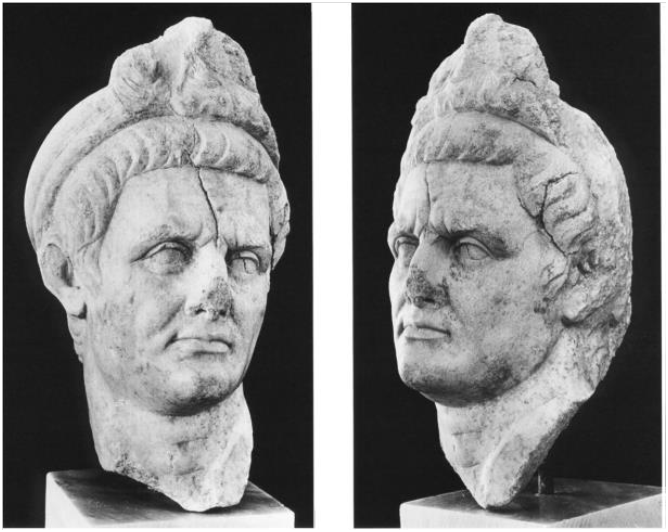

Un stéphanéphore du nom de Moschion, fils de Kydimos (après 129 après J.-C.) fut honoré par un décret. Dans un des passages, il est mentionné qu’il « reçut la stéphanéphorie et ornait tous les sanctuaires situés à l’extérieur de la cité de couronnes, les autels des dieux d’encens »[28]. Ce titre est largement utilisé en Asie Mineure et souvent lié à une magistrature éponyme. Les stéphanéphores portent des couronnes spécifiques et vraisemblablement identifiables[29]. F. Queyrel précise d’ailleurs que la couronne sacerdotale est portée par ceux qui en ont le droit selon le règlement du sacerdoce[30]. Les couronnes sacerdotales imitent les couronnes des dieux et ces couronnes sacrées se distinguent des couronnes agonistiques, funéraires ou encore honorifiques portées uniquement par les prêtres et à différentes occasions (fig. 3).

À Sinope, le prêtre de Poséidon Hélikonios porte la couronne sacerdotale pendant les fêtes du dieu et il a le droit de porter une couronne de fleurs pendant tous les concours[31].

III. Les rameaux et les couronnes de feuillage dans les pratiques religieuses grecques

1. Les branches de laurier dans les processions initiatiques et prophétiques grecques

Le laurier est l’un des arbres les plus sacrés du monde grec. Il existe une vaste symbolique et de nombreux mythes qui font référence à cette essence végétale. L’un des mythes associe le laurier à Daphnè et à Apollon. A l’origine de la plante se trouve une jeune nymphe aimée d’Apollon et répondant du nom de Daphnè, fille de Pénée, fleuve de Thessalie. Aussi Ovide, , commence par dire « Phébus aima d’abord Daphnè la Pénéide »[32]. En effet, Apollon le séducteur aima aussi bien les hommes que les femmes et Daphnè fut donc « l’une des victimes amoureuses » car elle ne sortit pas indemne de cet amour avec le dieu. Or, cet amour n’était pas réciproque comme le signale Ovide, « lui l’aime, et elle fuit jusqu’au nom d’amoureuse »[33]. Daphné avait l’habitude de repousser ses prétendants et Apollon n’y dérogea pas[34]. Parce que la belle nymphe veut préserver sa virginité, Apollon décide de la transformer en laurier pour la garder toute à lui[35]. Ovide relate la métamorphose :

« Sitôt dit, un sommeil engourdit tous ses membres. Son tendre sein durcit en écorce légère, ses cheveux en feuillage, en rameaux ses bras croissent, son vif et preste pied s’enracine, sa tête, cime, se dresse, et seul l’éclat la garde belle »[36].

Daphné garde l’éclat de sa beauté même sous sa forme végétale qu’Apollon adora et aima[37]. Dans ce passage, Ovide détaille le processus de la transformation végétale de manière lente et progressive en jouant sur la temporalité. Il accélère le modèle biologique de sa description en insistant sur la poussée de la plante, le déploiement des feuilles et l’enracinement de l’arbre dans la terre jusqu’à ce que tout ce qui a attrait à l’apparence anthropomorphe disparaisse[38].

Ainsi, le laurier est indubitablement lié au culte d’Apollon puisqu’il est son principal attribut végétal. Callimaque, héritier du chant épique d’Homère, évoque le laurier d’Apollon en ces termes :

« Ciel ! Comme le laurier d’Apollon est agité. Comme le temple entier est ébranlé ! Loin, loin d’ici ! Déjà Phébus de son pied divin a touché le seuil de la porte »[39].

Callimaque relate le fameux épisode du combat mené contre le serpent Python à Delphes où le monstre est vaincu par les flèches d’Apollon. Le laurier est aussi associé aux fonctions prophétiques du dieu dans son sanctuaire delphique. La Pythie délivre les oracles que lui communique Apollon. Il y a alors des fumigations de laurier pour purifier le lieu[40] ; en effet, cette essence possède également des vertus purificatoires car selon le mythe, Apollon s’est rituellement lavé du sang de Python[41] dans la vallée de Tempé, couverte du laurier. Cet acte purificateur est conservé par les Anciens dans le cadre des célébrations organisées en l’honneur d’Apollon. Á ces occasions, le laurier est porté en rameau. Le port du rameau est d’ailleurs à l’origine d’une charge sacerdotale dans le culte d’Apollon, la daphnèphorie. Le terme de δαφνηφόρος est une épiclèse d’Apollon. Cette charge sacrée est occupée par des enfants dans le cadre d’une procession qui suit le parcours du dieu jusqu’à son sanctuaire. Pour cela, les enfants étaient choisis parmi les notables. Dans le cadre de la procession initiatique de la fête delphique du Steptérion, le jeune garçon, appelé ἀμφιθαλής, se rendait dans le sanctuaire de Delphes, accompagné d’un chœur de jeunes filles et d’un prêtre qui chantaient en l’honneur du dieu. Cette procession initiatique lui permettait de rentrer dans la vie adulte en réalisant une série d’épreuves rituelles comme l’incendie rituel de la cabane qui représente la demeure du serpent Python[42]. L’enfant portait alors la κωπώ, une branche de laurier (ou d’olivier) entrelacée de guirlandes (de laines ?), de fleurs et de boules de bronze[43]. Ainsi orné, le garçon porteur du laurier sacré apollinien représentait le dieu lui-même. La cérémonie se déroulait tous les huit ans. La procession se dirigeait de la ville vers le sanctuaire suburbain d’Apollon Pythien.

C’est à Tempé en Thessalie que s’achève le mythe d’origine du laurier où Apollon rapporte couronnes et rameaux sacrés. L’enfant ne devient δαφνηφόρος qu’après son passage à Tempé où le dieu s’était rendu pour se purifier. Ainsi, les différents sanctuaires dédiés à Apollon se situent sur l’itinéraire sacré correspondant au retour du dieu. Á chaque étape importante, Apollon est présent désigné par son épiclèse porteur de laurier δαφνηφόρος où des fêtes en relation avec l’arbre sacré : les Daphnéphories. Le laurier revêt, de ce fait une double signification, mythologique et étiologique, étroitement associée à la divinité.

Une pratique similaire est aussi attestée à Thèbes. Elle est décrite par Pausanias :

« Cette coutume que les Thébains pratiquent encore à présent, c’est de choisir tous les ans un jeune enfant de bonne maison, de figure agréable et de taille avantageuse, pour le revêtir du sacerdoce d’Apollon ; on lui donne le nom de porte-laurier »[44].

Comme à Delphes, c’est un jeune garçon qui est choisi en fonction de son origine sociale et de son aspect physique. Il devait incarner le jeune dieu. Á Thèbes, Apollon possédait aussi un sanctuaire où il était honoré sous l’épiclèse d’Isménios. Selon certains anciens, le sanctuaire d’Apollon Isménios était situé au sommet de la colline Isménion et fonctionnait comme un oracle du dieu[45].

En Béotie, c’est aussi un enfant qui conduit la Daphnéphorie au sanctuaire de Ptôion à Thèbes. Le δαφνηφόρος le suit en touchant le laurier ceint lui-même d’une couronne d’or.

2. Les branches d’olivier dans les rites grecs

Dans les Delphinia et des Oschophories, l’usage du feuillage d’olivier est lié au mythe de Thésée. Ces deux festivités représentent les moments du voyage de Thésée qui quitte la Crète pour l’Attique. Dans un passage de la Vie de Thésée, Plutarque évoque comment se portait l’εἰρεσιώνη « une branche d’olivier entourée de laine et semblable au rameau du suppliant qu’avait déposé Thésée dans l’Attique »[46]. Plus tôt, l’auteur évoque de quelle manière Thésée choisit deux enfants pour ensuite aller au temple delphinien pour honorer Apollon. De là, « il offrit pour eux à Apollon le rameau du suppliant. C’était une branche d’olivier sacré entourée de bandelettes de laine blanche »[47]. À cette occasion, Thésée instaura la fête des Delphinia. Sept jeunes athéniennes portaient également des rameaux d’oliviers et se rendaient en suppliantes jusqu’au temple consacré par Egée à Apollon Delphinios et Artémis Delphinia. La présence de l’olivier s’explique par son lien à l’Attique grâce à la déesse poliade Athéna lors de son affrontement avec Poséidon. Il est aussi le lien entre la cité et la terre. Dans les rites grecs, il est associé à la laine, emblème de la femme. L’olivier symbolise la naissance d’un garçon quand un rameau est suspendu à la porte d’une maison. Les deux éléments se retrouvent donc sur l’εἰρεσιώνη. Cela correspond à un unique rituel qui garantit à la fois la survie immédiate, physique – le cycle naturel de la vie – et la survie humaine, la fécondité de la cité qui s’étend sur des générations successives à partir des mythes d’Erichthonios et de Thésée[48]. De plus, l’εἰρεσιώνη porte les prémices des fruits en rapport avec Apollon et Thésée. Cette laine qui entoure les branches d’olivier n’apparaît dans aucun autre rameau rituel en Grèce, mais uniquement à Athènes où il est précisé qu’il s’agit de laine[49]. C’est ainsi que la fête des Delphinia est instaurée par Thésée en l’honneur d’Apollon Delphinios, protecteur des marins, des navigateurs et des colonies le 6 du Munychion.

Une autre fête est liée au héros commémorant son arrivée : l’arrivée de Thésée avec ses acolytes en Attique. D’après Plutarque, c’est « Thésée qui établit la fête des Oschophories »[50]. À cette occasion, il choisit deux amis qu’il déguisa en filles qui se mêlèrent aux autres jeunes filles présentes et portèrent des « rameaux sacrés » pendant la procession publique[51]. Elle est célébrée les premiers jours de Pyanepsion durant lesquels Athéna Skiras, protectrice des oliviers, occupait une place principale dans la fête aux côtés de Dionysos. Dans toutes ces manifestations, les jeunes filles portaient l’olivier et les garçons, le laurier. Cette charge était celle du θαλλοφόρος, « le porteur de feuillage ». Mais Xénophon précise que ce sont les vieillards qui assuraient cette charge pour la déesse Athéna :

« Et il ne faut pas déprécier la beauté parce qu’elle se flétrit rapidement ; car, si l’enfant est beau, l’adolescent, l’homme fait et le vieillard le sont aussi, témoin les thallophores d’Athéna que l’on choisit parmi les beaux vieillards, parce qu’on pense que la beauté suit l’homme à toutes les époques de la vie »[52].

Comme Athéna est associée à l’olivier, les thallophores portaient son feuillage. C’est d’ailleurs Apollodore qui relate la dispute entre Athéna et Poséidon pour la possession de l’Attique :

« Les deux divinités se disputèrent la possession de cette terre ; Zeus mit fin à leur querelle en désignant les juges pour résoudre le problème ; ce n’étaient pas comme certains l’ont dit Cécrops et Cranaos ou encore Erysichton mais bien les douze dieux. Ils jugèrent que la terre revenait à Athéna car Cécrops avait témoigné que la déesse la première avait planté un olivier. »[53].

Pour cela, Athéna décide d’offrir en gage de présent l’olivier sur l’acropole d’Athènes alors que Poséidon fait jaillir un lac sacré d’un coup de trident. En choisissant Athéna, l’olivier devient donc l’emblème de la déesse mais aussi de toute la région de l’Attique. Il s’agit d’un mythe politico-religieux qui raconte en réalité l’avènement d’une cité, Athènes, par le prisme de l’olivier. Le mythe prend alors une double dimension : d’abord religieuse puisque l’olivier est l’emblème de la déesse poliade à qui les Athéniens rendront un culte et aussi politique puisqu’il s’agit d’un mythe à l’origine d’Athènes. D’autres auteurs associent la déesse à l’arbre grec comme Horace[54] ou encore Nonnos de Panopolis qui présente Athéna ainsi : « la déesse aux yeux pers se lamente sur l’olivier coupé »[55]. De son côté, Aristophane évoque de la même manière les thallophores :

« La troupe des vieillards ne servirait plus de rien ; nous serions tournés en ridicule dans les rues, et appelés partout thallophores et sacs à procès. »[56].

Cette citation illustre l’usage du terme « thallophores » par Aristophane pour désigner, de façon satirique, ceux qui portent des rameaux lors des processions, ici appliqué de manière moqueuse aux vieillards athéniens.

3. L’olivier dans les supplications grecques

Pendant les supplications, les participants portent des couronnes et des rameaux d’olivier. Le suppliant porte une ἱκετηρία qui prend la forme d’un rameau d’olivier pouvant aussi être orné de bandeaux de laine blanche. Eschyle le rappelle dans ce passage :

« J’entre dans le sanctuaire orné de couronnes, et je vois un homme sacrilège assis sur le nombril du monde, un suppliant, les mains tâchées de sang, tenant une épée hors de la gaine et portant un rameau d’olivier poussé sur les montagnes et enveloppé de bandelettes de laine blanche. »[57].

Les bandelettes de laine servaient de « tampon » destiné à atténuer la souillure par l’entrée dans le sanctuaire du suppliant considéré comme un viol du lieu accompli par l’installation du suppliant sur un autel. Hérodote mentionne également le port du rameau d’olivier dans les supplications expiatoires. Il relate notamment la consultation de la Pythie par des theores athéniens qui prédit aux Athéniens la destruction de leur cité :

« Cette réponse affligea beaucoup les députés d’Athènes. Timon, fils d’Androbule, citoyen des plus distinguées de la ville de Delphes les voyant désespérés à cause des malheurs prédits par l’oracle, leur conseilla de prendre des rameaux d’olivier et d’aller une seconde fois consulter le dieu en qualité de suppliants. »[58].

L’olivier étant symboliquement rattaché à Athènes, les rameaux vont d’autant plus revêtir une fonction sacrée de purification rituelle afin que la prophétie n’ait pas lieu. Outre les récits historiques, le port de rameaux d’olivier est mis en exergue dans les tragédies comme dans le passage de Sophocle où Œdipe s’adresse aux suppliants qui sont devant sa maison :

« Mes enfants, derniers descendants de l’antique Cadmos, qu’est-ce que cette assemblée que vous tenez ici, couronnés de rameaux suppliants ? »[59].

Il mentionne ainsi les rameaux au moment où il invite le peuple à quitter le palais en emportant les branches[60]. La scène de la supplication dans Œdipe Roi demeure tout à fait unique dans la tragédie car dans aucun autre texte ne sont évoqués en même temps une prière et un conseil demandé à un roi[61]. Les deux sources viennent confirmer l’idée selon laquelle le rameau tenait une place importante dans le rite de supplication. Dans le chant I de l’Iliade, le prêtre Chrysès supplie Agamemnon de lui rendre sa fille, portant « les bandelettes du dieu qui frappe de loin, sur un sceptre d’or »[62]. En outre, dans Les Suppliantes, les Danaïdes, fuyant un mariage forcé, arrivent à Argos en portant des rameaux ornés de laine blanche, symboles de leur statut de suppliantes. Ces rameaux sont décrits comme un élément central de ce rituel de supplication[63]. Ces deux textes illustrent comment le rameau (ἱκετηρία) est devenu un attribut rituel essentiel de l’ἱκέτης (le suppliant). Au fil du temps, le terme ἱκετηρία en est venu à désigner l’ensemble du rite de supplication, démontrant ainsi l’importance accordée à ce rameau qui semble presque conditionner le rituel tout en entier. Ce sceptre orné est une représentation du rameau de suppliant. Le rite est fréquemment mentionné à l’époque classique, période durant laquelle il en devient un élément représentatif lors des supplications à l’autel[64]. De manière générale, le rameau n’a de force contraignante que s’il est tenu en main par le suppliant à côté de l’autel d’un dieu car dès qu’on le quitte, la supplication rituelle cesse, que les branches soient conservées ou non[65]. L’utilisation des rameaux était laissée à l’initiative en fonction des circonstances[66]. Pour l’occasion, les rameaux étaient frais coupés, feuillus et verts[67]. Dans une moindre mesure, la figue et plus généralement le figuier étaient aussi utilisés dans les supplications. La figue et le figuier occupaient une place symbolique et rituelle dans la religion grecque, notamment lors de certaines supplications et rituels de purification. Leur présence s’explique par leur caractère de nourriture essentielle, mais aussi par leur dimension civilisatrice et sacrée, associée à des divinités comme Déméter et Dionysos.

Pour conclure, la présente étude met en lumière la richesse et la complexité des usages des fleurs, rameaux et couronnes végétales dans les pratiques religieuses grecques, en soulignant leur rôle central dans la parure des statues divines, la liturgie sacerdotale et les rituels collectifs comme privés. L’analyse des sources littéraires et épigraphiques, ainsi que des témoignages iconographiques, révèle la manière dont ces ornements végétaux participaient à la construction du sacré, à la communication avec la divinité et à l’expression du lien communautaire.

L’examen des usages rituels des couronnes de feuillage et des rameaux dans les cérémonies religieuses souligne la richesse et la complexité de leurs fonctions. Cette étude met en lumière l’ampleur des pratiques et des significations attachées à ces ornements, et confirme l’importance de poursuivre l’analyse de ce phénomène au croisement de l’histoire sociale et del’histoire religieuse. Bien que la documentation reste lacunaire sur la diversité des espèces végétales utilisées et sur la symbolique propre à chacune d’elles, les descriptions fournissent des indications concernant les essences employées qui pourraient ainsi permettre une étude comparative, notamment avec les traités botaniques antiques. Par ailleurs, la question du passage entre parure réelle et représentation sculptée, notamment à travers l’exemple d’Artémis d’Éphèse, interroge sur la frontière matérielle/ rituelle entre l’ornement végétal périssable et sa fixation dans la pierre, ouvrant la voie à une réflexion sur la mémoire rituelle et la matérialité du sacré.

La présente étude a permis d’étudier les modes de relation entre les hommes et le divin dans la Grèce antique, à travers des gestes et des objets souvent négligés par l’historiographie traditionnelle. En mettant en avant la dimension sensorielle, matérielle et symbolique de ces pratiques, L’étude détaillée permet ainsi de renouveler et d’étoffer la compréhension des rituels grecs.

[1] KRUMEICH Ralf, « La vie des statues-portraits grecques dans les sanctuaires panhelléniques d’Olympie et de Delphes », in QUEYREL François., VON DEN HOFF Ralf (ed.), La vie des portraits grecs. Statues-portraits du Ve au Ier siècle avant J.-C., usages et re-contextualisations, Hermann, Paris, 2017, p. 213.

[2] BODIOU Lydie, MEHL Véronique, Odeurs antiques, Paris : Les Belles Lettres, 2011, p. 185.

[3] Théocrite, Epigrammes, VIII, 8-10.

[4] Pausanias, IX, 41, 7.

[5] GRAND-CLEMENT Adeline, « Toucher les dieux : rituels, expérience sensible et modes de contacts avec le divin dans le monde grec », GAIA. Revue interdisciplinaire sur la Grèce ancienne, 2017, p. 202.

[6] MAILLARD Pauline, « Chapitre 4. Les figures et le culte des Salines », in : Kition-Bamboula IX, Les cultes des Salines à Kition : étude des terres cuites d'époque classique, MOM Editions, Lyon, 2023.

[7] BOELS-JANNSEN Nicole, La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque, École Française de Rome, Rome, p. 53.

[8] MEHL Véronique, Atmosphère olfactive et festive du sanctuaire grec : l’odeur du divin », Pallas [En ligne], 106 | 2018, p. 28.

[9] Pausanias, III, 26, 1.

[10] Pausanias, V, 22.

[11] Pausanias, V, 24, 1.

[12] BLECH Michael, Ibid., p. 269.

[13] Plutarque, Vie de Marcellus, XXII, 6.

[14] Virgile, Géorgiques, II, 60.

[15] Philostrate, Galerie de portraits, II, 1.

[16] Théophraste, HP, V, 8, 3 et commentaire p. 105.

[17] Musée du Louvre, inv. G 197 : cratère à volutes attique représentant une procession avec statue couronnée.

[18] Musée national d’Athènes, relief votif d’Asclépios (n° inv. 1265), où la divinité reçoit une couronne.

[19] Clément d’Alexandrie, Pédagogue, II, 8, 70-72.

[20] HOPPE Jean Marie, Les statues d’Artémis à Ephèse, Bruxelles, 1980, p. 47 ; MEURER, MORITZ, « Die mammae die Artemis Ephesia », Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung 29, 1914, p. 200-219.

[21] HOPPE Jean Marie, Les statues d’Artémis …, Op. Cit., p. 40.

[22] Sappho, IV, 85.

[23] Pausanias, Description de la Grèce, VII.4.6.

[24] Athénée de Naucratis, XV, 678.

[25] Pausanias, IX, 10, 4.

[26] GEORGOUDI Stella, « Questions pythiques : retour sur le(s) trépied(s) et le laurier d’Apollon », in Chemin faisant : Mythes, cultes et société en Grèce ancienne. Mélanges en l'honneur de Pierre Brulé, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2009, note 54. Ce sont des magistrats athéniens qui avaient pour mission avec les λογισταί, d’examiner la gestion des magistrats sortant de charge.

[27] IvPriene, 109, 191/198.

[28] IvPriene, 108, 253/260.

[29] BLECH Michael, Studien zum Kranz bei den Griechen, Berlin : De Gruyter, 1982, p. 308-312.

[30] QUEYREL François, « Les portraits de Ptolémée II évergète et la problématique de l’iconographie lagide de style grec », Journal des Savants, 2002, p. 577.

[31] QUEYREL François, Ibid., p. 578 ; ROBERT Louis, « Notes d’épigraphie hellénistique, XLI-XLV », BCH, 59,1935, p. 434.

[32] Ovide, Métamorphoses, I, 452.

[33] Ovide, Métamorphoses, I, 474.

[34] Ovide, Métamorphoses, I, 478-479.

[35] Ovide, Métamorphoses, I, 487.

[36] Ovide, Métamorphoses, I, 548-552.

[37] Ovide, Métamorphoses, I, 553.

[38] FRONTISI-DUCROUX Françoise., Arbres filles et garçons fleurs. Métamorphoses érotiques dans les mythes grecs, Paris : Le Seuil, 2017, 2017, p. 19.

[39] Callimaque, Hymne à Apollon, II, 1.

[40] Hymne homérique à Apollon, 396 ; Aristophane, Ploutos, 212-213 ; Virgile, Enéide, III, 90 et ss.

[41] NOEL Anne Sophie, « L'arc, la lyre et le laurier d'Apollon : de l'attribut emblématique à l'objet théâtral », GAIA. Revue interdisciplinaire sur la Grèce ancienne, n°17, 2014, p. 107.

[42] CAMPS GASET Montserrat, L’année des Grecs : la fête et le mythe, Collection de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, Paris, 1994, p. 81.

[43] CAMPS GASET Montserrat, Ibid., p. 86.

[44] Pausanias, IX, 10, 4.

[45] Pindare, Pythiques, IX, 10 ; Aophocle, Œdipe Roi, 21 ; Pausanias, IX, 10, 4.

[46] Plutarque, Vie de Thésée, 22, 6.

[47] Plutarque, Vie de Thésée, 18, 1.

[48] CAMPS GASET Montserrat, L’année des Grecs…, Op. Cit., p. 82.

[49] CAMPS GASET Montserrat, L’année des Grecs…, Op. Cit., p. 81.

[50] Plutarque, Vie de Thésée, 23, 2.

[51] Plutarque, Vie de Thésée, 23, 3.

[52] Xénophon, Le banquet, 4, 17.

[53] Apollodore, Bibliothèque, III, 14, 1.

[54] Horace, Odes, I, VIII, 5-7.

[55] Nonnos de Panopolis, Dionysiaques, II, 37.

[56] Aristophane, Les Guêpes, 544.

[57] Eschyle, Euménides, 43-44.

[58] Hérodote, V, 51 ; VII, 141.

[59] Sophocle, Œdipe Roi, v. 1-5.

[60] DELCOURT Marie, « Les suppliants et leurs rameaux au début de l’OEdipe-roi », L’Antiquité classique, vol. 6-1, 1937, p. 63.

[61] DELCOURT Marie, Ibid., p. 68.

[62] Homère, Iliade, 1.

[63] Eschyle, Les Suppliantes, 21-22.

[64] AUBROT SEVIN Danièle, Prière et conceptions religieuses en Grèce ancienne jusqu'à la fin du Ve siècle avant J.-C, MOM Editions, n°22, 1992, p. 421 et note 55 p. 422.

[65] DELCOURT Marie, « Les suppliants et leurs rameaux… », Op. Cit., p. 69.

[66] AUBRIOT SEVIN Danièle, Prière et conceptions religieuses…, Op. Cit., p. 423.

[67] Euripide, Les Suppliantes, 10, 258-259.

Dans le monde grec, la cité était parée de ses plus beaux atours pour célébrer des évènements d’ordre public. Les fleurs et les feuillages faisaient ainsi partie des ornements végétaux de la cité. Dans la littérature classique, les auteurs grecs les mentionnent de manière sporadique puisque les descriptions de leur usage sont plutôt rares et celles de Théophraste ou encore d’Athénée de Naucratis figurent parmi les plus détaillées qui nous soient parvenues. Pourtant, guirlandes florales et couronnes végétales étaient abondamment utilisées dans différentes cérémonies, aussi bien publiques que privées, bien qu’elles soient prépondérantes dans le cadre des cérémonies religieuses publiques. Elles l’étaient sous diverses formes : simples pétales, fleurs entières, rameaux, guirlandes voire couronnes végétales complexes. Ainsi, nous tâcherons de montrer, à travers cet article, de quelle façon ces ornements végétaux étaient utilisés dans le monde grec depuis le parement de la statue divine jusqu’aux prières supplicatoires.

I. Le parement végétal de la statue divine

Dès l’époque archaïque, le sanctuaire abrite toutes sortes de statues, de la statue du vainqueur aux portraits personnels et des statues honorifiques publiques[1]. Orner les dieux, les habiller, les déshabiller, les parfumer, les parer de bijoux et de fleurs font partie de la parure rituelle soit un ensemble de gestes rituels qui ont pour finalité d’établir le rôle spécifique voire sacré de la statue comme image et donc, comme réceptacle de la divinité. Certaines statues des dieux sont sculptées dans un bois odorifère[2]. Un passage de Théocrite illustre ce propos :

« Le fils de Paiéon est venu aussi à Millet, pour y rencontrer un homme guérisseur de maladies, Nikias qui le prie chaque jour et lui offre des sacrifices et qui a fait sculpter cette statue [d’Asclépios] dans le cèdre odorant. Nikias avait promis à Eétieon de récompenser largement sa main habile ; Eétion consacra ce travail tout son art »[3].

En plus du bois dans lequel la statue est exécutée, celui-ci est enduit d’onguent pour la protéger comme le mentionne Pausanias[4]. Après être parfumés, les dieux et les déesses sont parés de leurs plus beaux atours notamment à l’occasion de grandes fêtes données en leur honneur. Dans plusieurs cités comme à Délos ou encore Athènes, les fêtes donnent lieu à la manipulation des statuesù elles sont vêtues et parées d’ornements comme des couronnes et des guirlandes de fleurs après avoir été lavées et ointes d’huile[5]. À Délos, les inventaires de la cité mentionnent explicitement que les statues étaient lavées avec un mélange d’eau et de nitre, puis enduites d’huile avant d’être parées d’ornements, notamment lors des rituels[6]. À Athènes, lors des grandes fêtes en l’honneur de Dionysos comme les Dionysies, la statue du dieu faisait l’objet d’une procession, couronnée de feuilles et accompagnée de guirlandes de fleurs. Sortant de son naos, la statue est juste embellie spécialement pour le rituel. La statue n’est pas touchée dans le cadre de cette pratique. Les sens sont sollicités comme la vue, l’odorat et même, parfois, le toucher avec la manipulation des statues. D’un côté, lors des fêtes, les statues sont vêtues et parées tandis que d’un autre côté, en plus de cette parure festive, il peut y avoir une manipulation des statues. Le couronnement demeure « le geste le plus spectaculaire et le plus significatif du service cultuel de la statue »[7]. Parmi ces sens, par leurs couleurs, les fleurs sollicitent la vue, l’odorat et le toucher, par le contact des couronnes et des guirlandes, elles contribuent à l’atmosphère festive du lieu[8].

Pausanias nous livre quelques descriptions de statues couronnées : par exemple, dans le temple d’Inô en Laconie, la divinité qui est dans le temple même est tellement couverte de guirlandes qu’on ne peut la voir[9]. Dans une autre description, Pausanias décrit une statue de Zeus dans son sanctuaire d’Olympie

« Si l'on avance un peu on trouve un Zeus tourné du côté du soleil levant ; sur une main il porte l'aigle, son oiseau, et de l'autre il tient la foudre. Il porte sur la tête une couronne faite de fleurs de printemps. C'est une consécration des gens de Métaponte, œuvre d'Aristonous d'Egine »[10].

Si l’auteur ne décrit pas la nature exacte des espèces florales, il s’agit des fleurs du printemps. Au printemps, la Grèce se couvre d'une grande diversité de fleurs sauvages et cultivées, dont beaucoup sont endémiques ou caractéristiques du bassin méditerranéen. Pour cela, nous pouvons mentionner le crocus, l’anémone, la jacinthe ou encore le pavot. Dans un autre passage, Pausanias décrit également la statue de Zeus où « il est représenté portant une couronne qu’on dirait faite de fleurs et tenant un foudre dans la main droite »[11]. La statue divine est ainsi ornée d’une couronne florale. Indépendamment des festivités annuelles, les statues de culte des grandes divinités publiques étaient régulièrement ornées de guirlandes. Le culte public se distingue des cultes familiaux ou privés, dédiés à des héros, à des dieux mineurs ou à des puissances domestiques. Les grandes fêtes publiques rythmaient l’année (Panathénées pour Athéna à Athènes, Poséidonia, Dionysies, etc.) et donnaient lieu à l’ornement des statues de ces dieux publics avec des guirlandes et des offrandes collectives.

D’autres auteurs évoquent le couronnement de la statue divine. Ainsi, selon Théophraste, « certains jours précis du mois le superstitieux sort pour acheter des branches de myrte, de l’encens, des gâteaux sacrés, puis, une fois rentré chez lui, passe tout le jour à couronner les images d’Hermaphrodite »[12]. Ce passage révèle des éléments rituels importants. Le myrte était une plante sacrée, particulièrement associée à Aphrodite, mais aussi utilisée dans les cultes d'autres divinités. Cette association est relatée par de nombreux auteurs anciens tels que Pline, Plutarque, Ovide ou encore Artémidore. Plutarque mentionne cette plante aromatique dévolue à Aphrodite[13] ainsi que Virgile qui rapporte « le myrte à la Paphéenne »[14]. Quant à Philostrate, il évoque les chants des Charites qui accompagnent Aphrodite « au milieu d’un frais bouquet de myrte »[15]. Du point de vue botanique, le myrte nous est connu par des traités qui nous le décrivent comme une sorte de buisson à feuilles persistantes dotées de baies noires et des fleurs blanches. Selon Théophraste, le myrte est employé dans les couronnes[16]. L'acte de « couronner les images d'Hermaphrodite » reflète ainsi la pratique répandue d'utiliser des couronnes de fleurs ou de feuillages dans les rituels.

Par son couronnement, la statue divine est célébrée et vénérée par les fidèles. De plus, il s’agit aussi d’un geste de gratitude de la part des hommes qui la parent. Ces rituels demeurent des gestes réguliers et répétés dans le temps. Outre les sources littéraires qui évoquent le couronnement des statues divines, il existe aussi des attestations iconographiques. Sur certains lécythes funéraires ou cratères, sont représentées des processions où des statues sont couronnées ou portées, parfois ornées de guirlandes[17]. Nous pouvons ainsi mentionner des reliefs représentant des divinités couronnées ou recevant des couronnes de la part de fidèles, comme les reliefs d’Asclépios ou d’Athéna (fig. 1)[18].

Fig. 1. Relief votif d’Asclépios, IVe siècle avant J.-C, Musée national archéologique d’Athènes, n° d’inventaire 1265.

Ces sources iconographiques, qu’il s’agisse de statues, de vases peints, de reliefs ou de monnaies, témoignent de la pratique régulière et symboliquement forte de la parure végétale des statues divines dans le monde grec. Elles complètent les sources littéraires et permettent de mieux saisir la dimension visuelle et matérielle du culte. Cependant, lorsque des œuvres montrent des statues avec les parures, il est difficile de savoir si ce sont des ornements réels ou bien sculptés. Le peu de sources littéraires concernant cette pratique rituelle quotidienne autour des statues de divinités serait à rapprocher de la crainte de l’idolâtrie : en effet, certains philosophes critiquent la vénération excessive des statues où l'image était alors confondue avec la divinité elle-même. D’autres auteurs omme Clément d’Alexandrie considéraient ces pratiques comme des superstitions populaires, indignes d'une approche plus intellectuelle de la religion[19].

La statue d’Artémis à Éphèse, l’une des représentations les plus célèbres de la déesse, offre un exemple emblématique de l’association entre divinité, végétation et parure rituelle. Artémis y apparaît couronnée, souvent entourée de motifs floraux et végétaux sculptés dans la pierre. La statue porte des ornements qui s’étendent du cou aux « seins » de la statue polymaste. Ces guirlandes, qui ornent la statue, rappellent les couronnes portées par les fidèles et les prêtres lors des cérémonies religieuses. Les représentations en pierre de la déesse montrent fréquemment des guirlandes de fleurs et de feuillages, symbolisant la fertilité, la prospérité et la protection divine. Ces ornements ne sont pas de simples décorations, mais des éléments essentiels du culte, soulignant le lien entre la nature, la divinité et le rituel. Selon une hypothèse, ces « mamelles multiples », certes liées à la fécondité, seraient la représentation dans la version en pierre des nombreuses guirlandes florales et végétales qui ornaient la statue primitive, très certainement en bois[20]. Dès 1914, Meurer propose que les « seins » et le pectoral de la statue forment un ensemble avec les guirlandes, suggérant que ces éléments sculptés rappelleraient les ornements végétaux qui auraient recouvert la statue originelle lors des rituels et processions. Cela n'apparaît pas sur les sculptures. Les “seins" ne seraient que la déformation de la partie inférieure d'un pectoral. Á une époque ancienne, il est probable que les suppliants aient offert à l'Ephésia des guirlandes véritables (fig. 2)[21].

Fig. 2. Représentation d’une statue polymaste d’Artémis d’Éphèse, copie romaine de l’époque d’Hadrien, albâtre et bronze, Musée Archéologique National, Naples.

II. Porter la couronne dans le monde grec : un privilège sacerdotal

Quand les hommes se présentent devant les divinités, ils doivent porter la couronne. La couronne sacerdotale portée par le prêtre peut être de différente nature ou réalisée dans différents matériaux : naturelle sous forme de feuillage mais également en métal pour les charges plus honorifiques. Comme le précise Sappho dans son poème « car c'est chose certaine que les Bienheureuses déesses voient d'un regard favorable celle dont la prière s'orne de fleurs et de grâce, et qu'elles se détournent de celles qui ne portent point de couronnes »[22]. Ainsi, dans le cadre des rituels grecs, les prêtres sont amenés à porter la couronne, comme le décrit Pausanias :

« Les Cariens voulant se conformer à l'oracle, abolirent l'usage de toute autre espèce de couronnes qu'ils portaient auparavant. Ainsi, personne n'a chez eux que des couronnes de vitex, excepté les ministres de la déesse, à qui, jusqu'à ce jour, il a été permis d'en porter de laurier. »[23]

Athénée de Naucratis, quant à lui, rapporte aussi une pratique carienne selon laquelle les officiantes portaient la couronne de vitex, végétal connu également sous le nom de saule[24]. Mais le plus souvent ces couronnes étaient confectionnées avec du laurier ; d’ailleurs, le laurier est à l’origine de la charge du Daphnéphoros[25]. Parmi les prêtres aptes à porter le laurier, nous avons les desservants d’Apollon désignés sous le terme d’εὔθυνοι, les vérificateurs, qui « parmi les citoyens, pourront s’orner de la couronne de laurier »[26].

En outre, il existait une charge spécifique au port de la couronne : la stéphanéphorie. La στεφάνη est une couronne spéciale réservée à la divinité et à ses ministres en particulier les chorèges et les thesmothètes. Nous disposons d’un décret en l’honneur d’Hérode daté de 9/8 avant J.-C. qui énumère ses fonctions :

« […] et il orna les sanctuaires publics ( ?) de couronnes et d’encens, et après une annonce publique il invita chez lui tous les citoyens et les paroikoi, ainsi que leurs enfants et les étrangers, les hommes libres comme les esclaves, à partager des confiseries »[27].

Ces inscriptions étaient souvent exposées dans des espaces très visibles, c’est le cas notamment dans le sanctuaire d’Athéna Polias et sur l’agora. À la fin de l’époque hellénistique, il était courant de graver les décrets sur des blocs associés à des bases de statues ou sur des stèles placées dans des lieux stratégiques, comme à l’entrée du sanctuaire d’Athéna, près des propylées, ou dans des zones monumentales de la cité. Les principales tâches du stéphanéphore étaient d’orner les temples, de recevoir ses concitoyens, de marcher en tête des processions et d’offrir des sacrifices abondants.

Un stéphanéphore du nom de Moschion, fils de Kydimos (après 129 après J.-C.) fut honoré par un décret. Dans un des passages, il est mentionné qu’il « reçut la stéphanéphorie et ornait tous les sanctuaires situés à l’extérieur de la cité de couronnes, les autels des dieux d’encens »[28]. Ce titre est largement utilisé en Asie Mineure et souvent lié à une magistrature éponyme. Les stéphanéphores portent des couronnes spécifiques et vraisemblablement identifiables[29]. F. Queyrel précise d’ailleurs que la couronne sacerdotale est portée par ceux qui en ont le droit selon le règlement du sacerdoce[30]. Les couronnes sacerdotales imitent les couronnes des dieux et ces couronnes sacrées se distinguent des couronnes agonistiques, funéraires ou encore honorifiques portées uniquement par les prêtres et à différentes occasions (fig. 3).

À Sinope, le prêtre de Poséidon Hélikonios porte la couronne sacerdotale pendant les fêtes du dieu et il a le droit de porter une couronne de fleurs pendant tous les concours[31].

III. Les rameaux et les couronnes de feuillage dans les pratiques religieuses grecques

1. Les branches de laurier dans les processions initiatiques et prophétiques grecques

Le laurier est l’un des arbres les plus sacrés du monde grec. Il existe une vaste symbolique et de nombreux mythes qui font référence à cette essence végétale. L’un des mythes associe le laurier à Daphnè et à Apollon. A l’origine de la plante se trouve une jeune nymphe aimée d’Apollon et répondant du nom de Daphnè, fille de Pénée, fleuve de Thessalie. Aussi Ovide, , commence par dire « Phébus aima d’abord Daphnè la Pénéide »[32]. En effet, Apollon le séducteur aima aussi bien les hommes que les femmes et Daphnè fut donc « l’une des victimes amoureuses » car elle ne sortit pas indemne de cet amour avec le dieu. Or, cet amour n’était pas réciproque comme le signale Ovide, « lui l’aime, et elle fuit jusqu’au nom d’amoureuse »[33]. Daphné avait l’habitude de repousser ses prétendants et Apollon n’y dérogea pas[34]. Parce que la belle nymphe veut préserver sa virginité, Apollon décide de la transformer en laurier pour la garder toute à lui[35]. Ovide relate la métamorphose :

« Sitôt dit, un sommeil engourdit tous ses membres. Son tendre sein durcit en écorce légère, ses cheveux en feuillage, en rameaux ses bras croissent, son vif et preste pied s’enracine, sa tête, cime, se dresse, et seul l’éclat la garde belle »[36].

Daphné garde l’éclat de sa beauté même sous sa forme végétale qu’Apollon adora et aima[37]. Dans ce passage, Ovide détaille le processus de la transformation végétale de manière lente et progressive en jouant sur la temporalité. Il accélère le modèle biologique de sa description en insistant sur la poussée de la plante, le déploiement des feuilles et l’enracinement de l’arbre dans la terre jusqu’à ce que tout ce qui a attrait à l’apparence anthropomorphe disparaisse[38].

Ainsi, le laurier est indubitablement lié au culte d’Apollon puisqu’il est son principal attribut végétal. Callimaque, héritier du chant épique d’Homère, évoque le laurier d’Apollon en ces termes :

« Ciel ! Comme le laurier d’Apollon est agité. Comme le temple entier est ébranlé ! Loin, loin d’ici ! Déjà Phébus de son pied divin a touché le seuil de la porte »[39].

Callimaque relate le fameux épisode du combat mené contre le serpent Python à Delphes où le monstre est vaincu par les flèches d’Apollon. Le laurier est aussi associé aux fonctions prophétiques du dieu dans son sanctuaire delphique. La Pythie délivre les oracles que lui communique Apollon. Il y a alors des fumigations de laurier pour purifier le lieu[40] ; en effet, cette essence possède également des vertus purificatoires car selon le mythe, Apollon s’est rituellement lavé du sang de Python[41] dans la vallée de Tempé, couverte du laurier. Cet acte purificateur est conservé par les Anciens dans le cadre des célébrations organisées en l’honneur d’Apollon. Á ces occasions, le laurier est porté en rameau. Le port du rameau est d’ailleurs à l’origine d’une charge sacerdotale dans le culte d’Apollon, la daphnèphorie. Le terme de δαφνηφόρος est une épiclèse d’Apollon. Cette charge sacrée est occupée par des enfants dans le cadre d’une procession qui suit le parcours du dieu jusqu’à son sanctuaire. Pour cela, les enfants étaient choisis parmi les notables. Dans le cadre de la procession initiatique de la fête delphique du Steptérion, le jeune garçon, appelé ἀμφιθαλής, se rendait dans le sanctuaire de Delphes, accompagné d’un chœur de jeunes filles et d’un prêtre qui chantaient en l’honneur du dieu. Cette procession initiatique lui permettait de rentrer dans la vie adulte en réalisant une série d’épreuves rituelles comme l’incendie rituel de la cabane qui représente la demeure du serpent Python[42]. L’enfant portait alors la κωπώ, une branche de laurier (ou d’olivier) entrelacée de guirlandes (de laines ?), de fleurs et de boules de bronze[43]. Ainsi orné, le garçon porteur du laurier sacré apollinien représentait le dieu lui-même. La cérémonie se déroulait tous les huit ans. La procession se dirigeait de la ville vers le sanctuaire suburbain d’Apollon Pythien.

C’est à Tempé en Thessalie que s’achève le mythe d’origine du laurier où Apollon rapporte couronnes et rameaux sacrés. L’enfant ne devient δαφνηφόρος qu’après son passage à Tempé où le dieu s’était rendu pour se purifier. Ainsi, les différents sanctuaires dédiés à Apollon se situent sur l’itinéraire sacré correspondant au retour du dieu. Á chaque étape importante, Apollon est présent désigné par son épiclèse porteur de laurier δαφνηφόρος où des fêtes en relation avec l’arbre sacré : les Daphnéphories. Le laurier revêt, de ce fait une double signification, mythologique et étiologique, étroitement associée à la divinité.

Une pratique similaire est aussi attestée à Thèbes. Elle est décrite par Pausanias :

« Cette coutume que les Thébains pratiquent encore à présent, c’est de choisir tous les ans un jeune enfant de bonne maison, de figure agréable et de taille avantageuse, pour le revêtir du sacerdoce d’Apollon ; on lui donne le nom de porte-laurier »[44].

Comme à Delphes, c’est un jeune garçon qui est choisi en fonction de son origine sociale et de son aspect physique. Il devait incarner le jeune dieu. Á Thèbes, Apollon possédait aussi un sanctuaire où il était honoré sous l’épiclèse d’Isménios. Selon certains anciens, le sanctuaire d’Apollon Isménios était situé au sommet de la colline Isménion et fonctionnait comme un oracle du dieu[45].

En Béotie, c’est aussi un enfant qui conduit la Daphnéphorie au sanctuaire de Ptôion à Thèbes. Le δαφνηφόρος le suit en touchant le laurier ceint lui-même d’une couronne d’or.

2. Les branches d’olivier dans les rites grecs

Dans les Delphinia et des Oschophories, l’usage du feuillage d’olivier est lié au mythe de Thésée. Ces deux festivités représentent les moments du voyage de Thésée qui quitte la Crète pour l’Attique. Dans un passage de la Vie de Thésée, Plutarque évoque comment se portait l’εἰρεσιώνη « une branche d’olivier entourée de laine et semblable au rameau du suppliant qu’avait déposé Thésée dans l’Attique »[46]. Plus tôt, l’auteur évoque de quelle manière Thésée choisit deux enfants pour ensuite aller au temple delphinien pour honorer Apollon. De là, « il offrit pour eux à Apollon le rameau du suppliant. C’était une branche d’olivier sacré entourée de bandelettes de laine blanche »[47]. À cette occasion, Thésée instaura la fête des Delphinia. Sept jeunes athéniennes portaient également des rameaux d’oliviers et se rendaient en suppliantes jusqu’au temple consacré par Egée à Apollon Delphinios et Artémis Delphinia. La présence de l’olivier s’explique par son lien à l’Attique grâce à la déesse poliade Athéna lors de son affrontement avec Poséidon. Il est aussi le lien entre la cité et la terre. Dans les rites grecs, il est associé à la laine, emblème de la femme. L’olivier symbolise la naissance d’un garçon quand un rameau est suspendu à la porte d’une maison. Les deux éléments se retrouvent donc sur l’εἰρεσιώνη. Cela correspond à un unique rituel qui garantit à la fois la survie immédiate, physique – le cycle naturel de la vie – et la survie humaine, la fécondité de la cité qui s’étend sur des générations successives à partir des mythes d’Erichthonios et de Thésée[48]. De plus, l’εἰρεσιώνη porte les prémices des fruits en rapport avec Apollon et Thésée. Cette laine qui entoure les branches d’olivier n’apparaît dans aucun autre rameau rituel en Grèce, mais uniquement à Athènes où il est précisé qu’il s’agit de laine[49]. C’est ainsi que la fête des Delphinia est instaurée par Thésée en l’honneur d’Apollon Delphinios, protecteur des marins, des navigateurs et des colonies le 6 du Munychion.

Une autre fête est liée au héros commémorant son arrivée : l’arrivée de Thésée avec ses acolytes en Attique. D’après Plutarque, c’est « Thésée qui établit la fête des Oschophories »[50]. À cette occasion, il choisit deux amis qu’il déguisa en filles qui se mêlèrent aux autres jeunes filles présentes et portèrent des « rameaux sacrés » pendant la procession publique[51]. Elle est célébrée les premiers jours de Pyanepsion durant lesquels Athéna Skiras, protectrice des oliviers, occupait une place principale dans la fête aux côtés de Dionysos. Dans toutes ces manifestations, les jeunes filles portaient l’olivier et les garçons, le laurier. Cette charge était celle du θαλλοφόρος, « le porteur de feuillage ». Mais Xénophon précise que ce sont les vieillards qui assuraient cette charge pour la déesse Athéna :

« Et il ne faut pas déprécier la beauté parce qu’elle se flétrit rapidement ; car, si l’enfant est beau, l’adolescent, l’homme fait et le vieillard le sont aussi, témoin les thallophores d’Athéna que l’on choisit parmi les beaux vieillards, parce qu’on pense que la beauté suit l’homme à toutes les époques de la vie »[52].

Comme Athéna est associée à l’olivier, les thallophores portaient son feuillage. C’est d’ailleurs Apollodore qui relate la dispute entre Athéna et Poséidon pour la possession de l’Attique :

« Les deux divinités se disputèrent la possession de cette terre ; Zeus mit fin à leur querelle en désignant les juges pour résoudre le problème ; ce n’étaient pas comme certains l’ont dit Cécrops et Cranaos ou encore Erysichton mais bien les douze dieux. Ils jugèrent que la terre revenait à Athéna car Cécrops avait témoigné que la déesse la première avait planté un olivier. »[53].

Pour cela, Athéna décide d’offrir en gage de présent l’olivier sur l’acropole d’Athènes alors que Poséidon fait jaillir un lac sacré d’un coup de trident. En choisissant Athéna, l’olivier devient donc l’emblème de la déesse mais aussi de toute la région de l’Attique. Il s’agit d’un mythe politico-religieux qui raconte en réalité l’avènement d’une cité, Athènes, par le prisme de l’olivier. Le mythe prend alors une double dimension : d’abord religieuse puisque l’olivier est l’emblème de la déesse poliade à qui les Athéniens rendront un culte et aussi politique puisqu’il s’agit d’un mythe à l’origine d’Athènes. D’autres auteurs associent la déesse à l’arbre grec comme Horace[54] ou encore Nonnos de Panopolis qui présente Athéna ainsi : « la déesse aux yeux pers se lamente sur l’olivier coupé »[55]. De son côté, Aristophane évoque de la même manière les thallophores :

« La troupe des vieillards ne servirait plus de rien ; nous serions tournés en ridicule dans les rues, et appelés partout thallophores et sacs à procès. »[56].

Cette citation illustre l’usage du terme « thallophores » par Aristophane pour désigner, de façon satirique, ceux qui portent des rameaux lors des processions, ici appliqué de manière moqueuse aux vieillards athéniens.

3. L’olivier dans les supplications grecques

Pendant les supplications, les participants portent des couronnes et des rameaux d’olivier. Le suppliant porte une ἱκετηρία qui prend la forme d’un rameau d’olivier pouvant aussi être orné de bandeaux de laine blanche. Eschyle le rappelle dans ce passage :

« J’entre dans le sanctuaire orné de couronnes, et je vois un homme sacrilège assis sur le nombril du monde, un suppliant, les mains tâchées de sang, tenant une épée hors de la gaine et portant un rameau d’olivier poussé sur les montagnes et enveloppé de bandelettes de laine blanche. »[57].

Les bandelettes de laine servaient de « tampon » destiné à atténuer la souillure par l’entrée dans le sanctuaire du suppliant considéré comme un viol du lieu accompli par l’installation du suppliant sur un autel. Hérodote mentionne également le port du rameau d’olivier dans les supplications expiatoires. Il relate notamment la consultation de la Pythie par des theores athéniens qui prédit aux Athéniens la destruction de leur cité :

« Cette réponse affligea beaucoup les députés d’Athènes. Timon, fils d’Androbule, citoyen des plus distinguées de la ville de Delphes les voyant désespérés à cause des malheurs prédits par l’oracle, leur conseilla de prendre des rameaux d’olivier et d’aller une seconde fois consulter le dieu en qualité de suppliants. »[58].

L’olivier étant symboliquement rattaché à Athènes, les rameaux vont d’autant plus revêtir une fonction sacrée de purification rituelle afin que la prophétie n’ait pas lieu. Outre les récits historiques, le port de rameaux d’olivier est mis en exergue dans les tragédies comme dans le passage de Sophocle où Œdipe s’adresse aux suppliants qui sont devant sa maison :

« Mes enfants, derniers descendants de l’antique Cadmos, qu’est-ce que cette assemblée que vous tenez ici, couronnés de rameaux suppliants ? »[59].

Il mentionne ainsi les rameaux au moment où il invite le peuple à quitter le palais en emportant les branches[60]. La scène de la supplication dans Œdipe Roi demeure tout à fait unique dans la tragédie car dans aucun autre texte ne sont évoqués en même temps une prière et un conseil demandé à un roi[61]. Les deux sources viennent confirmer l’idée selon laquelle le rameau tenait une place importante dans le rite de supplication. Dans le chant I de l’Iliade, le prêtre Chrysès supplie Agamemnon de lui rendre sa fille, portant « les bandelettes du dieu qui frappe de loin, sur un sceptre d’or »[62]. En outre, dans Les Suppliantes, les Danaïdes, fuyant un mariage forcé, arrivent à Argos en portant des rameaux ornés de laine blanche, symboles de leur statut de suppliantes. Ces rameaux sont décrits comme un élément central de ce rituel de supplication[63]. Ces deux textes illustrent comment le rameau (ἱκετηρία) est devenu un attribut rituel essentiel de l’ἱκέτης (le suppliant). Au fil du temps, le terme ἱκετηρία en est venu à désigner l’ensemble du rite de supplication, démontrant ainsi l’importance accordée à ce rameau qui semble presque conditionner le rituel tout en entier. Ce sceptre orné est une représentation du rameau de suppliant. Le rite est fréquemment mentionné à l’époque classique, période durant laquelle il en devient un élément représentatif lors des supplications à l’autel[64]. De manière générale, le rameau n’a de force contraignante que s’il est tenu en main par le suppliant à côté de l’autel d’un dieu car dès qu’on le quitte, la supplication rituelle cesse, que les branches soient conservées ou non[65]. L’utilisation des rameaux était laissée à l’initiative en fonction des circonstances[66]. Pour l’occasion, les rameaux étaient frais coupés, feuillus et verts[67]. Dans une moindre mesure, la figue et plus généralement le figuier étaient aussi utilisés dans les supplications. La figue et le figuier occupaient une place symbolique et rituelle dans la religion grecque, notamment lors de certaines supplications et rituels de purification. Leur présence s’explique par leur caractère de nourriture essentielle, mais aussi par leur dimension civilisatrice et sacrée, associée à des divinités comme Déméter et Dionysos.

Pour conclure, la présente étude met en lumière la richesse et la complexité des usages des fleurs, rameaux et couronnes végétales dans les pratiques religieuses grecques, en soulignant leur rôle central dans la parure des statues divines, la liturgie sacerdotale et les rituels collectifs comme privés. L’analyse des sources littéraires et épigraphiques, ainsi que des témoignages iconographiques, révèle la manière dont ces ornements végétaux participaient à la construction du sacré, à la communication avec la divinité et à l’expression du lien communautaire.

L’examen des usages rituels des couronnes de feuillage et des rameaux dans les cérémonies religieuses souligne la richesse et la complexité de leurs fonctions. Cette étude met en lumière l’ampleur des pratiques et des significations attachées à ces ornements, et confirme l’importance de poursuivre l’analyse de ce phénomène au croisement de l’histoire sociale et del’histoire religieuse. Bien que la documentation reste lacunaire sur la diversité des espèces végétales utilisées et sur la symbolique propre à chacune d’elles, les descriptions fournissent des indications concernant les essences employées qui pourraient ainsi permettre une étude comparative, notamment avec les traités botaniques antiques. Par ailleurs, la question du passage entre parure réelle et représentation sculptée, notamment à travers l’exemple d’Artémis d’Éphèse, interroge sur la frontière matérielle/ rituelle entre l’ornement végétal périssable et sa fixation dans la pierre, ouvrant la voie à une réflexion sur la mémoire rituelle et la matérialité du sacré.

La présente étude a permis d’étudier les modes de relation entre les hommes et le divin dans la Grèce antique, à travers des gestes et des objets souvent négligés par l’historiographie traditionnelle. En mettant en avant la dimension sensorielle, matérielle et symbolique de ces pratiques, L’étude détaillée permet ainsi de renouveler et d’étoffer la compréhension des rituels grecs.

[1] KRUMEICH Ralf, « La vie des statues-portraits grecques dans les sanctuaires panhelléniques d’Olympie et de Delphes », in QUEYREL François., VON DEN HOFF Ralf (ed.), La vie des portraits grecs. Statues-portraits du Ve au Ier siècle avant J.-C., usages et re-contextualisations, Hermann, Paris, 2017, p. 213.

[2] BODIOU Lydie, MEHL Véronique, Odeurs antiques, Paris : Les Belles Lettres, 2011, p. 185.

[3] Théocrite, Epigrammes, VIII, 8-10.

[4] Pausanias, IX, 41, 7.

[5] GRAND-CLEMENT Adeline, « Toucher les dieux : rituels, expérience sensible et modes de contacts avec le divin dans le monde grec », GAIA. Revue interdisciplinaire sur la Grèce ancienne, 2017, p. 202.

[6] MAILLARD Pauline, « Chapitre 4. Les figures et le culte des Salines », in : Kition-Bamboula IX, Les cultes des Salines à Kition : étude des terres cuites d'époque classique, MOM Editions, Lyon, 2023.

[7] BOELS-JANNSEN Nicole, La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque, École Française de Rome, Rome, p. 53.

[8] MEHL Véronique, Atmosphère olfactive et festive du sanctuaire grec : l’odeur du divin », Pallas [En ligne], 106 | 2018, p. 28.

[9] Pausanias, III, 26, 1.

[10] Pausanias, V, 22.

[11] Pausanias, V, 24, 1.

[12] BLECH Michael, Ibid., p. 269.

[13] Plutarque, Vie de Marcellus, XXII, 6.

[14] Virgile, Géorgiques, II, 60.

[15] Philostrate, Galerie de portraits, II, 1.

[16] Théophraste, HP, V, 8, 3 et commentaire p. 105.

[17] Musée du Louvre, inv. G 197 : cratère à volutes attique représentant une procession avec statue couronnée.

[18] Musée national d’Athènes, relief votif d’Asclépios (n° inv. 1265), où la divinité reçoit une couronne.

[19] Clément d’Alexandrie, Pédagogue, II, 8, 70-72.

[20] HOPPE Jean Marie, Les statues d’Artémis à Ephèse, Bruxelles, 1980, p. 47 ; MEURER, MORITZ, « Die mammae die Artemis Ephesia », Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung 29, 1914, p. 200-219.

[21] HOPPE Jean Marie, Les statues d’Artémis …, Op. Cit., p. 40.

[22] Sappho, IV, 85.

[23] Pausanias, Description de la Grèce, VII.4.6.

[24] Athénée de Naucratis, XV, 678.

[25] Pausanias, IX, 10, 4.

[26] GEORGOUDI Stella, « Questions pythiques : retour sur le(s) trépied(s) et le laurier d’Apollon », in Chemin faisant : Mythes, cultes et société en Grèce ancienne. Mélanges en l'honneur de Pierre Brulé, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2009, note 54. Ce sont des magistrats athéniens qui avaient pour mission avec les λογισταί, d’examiner la gestion des magistrats sortant de charge.

[27] IvPriene, 109, 191/198.

[28] IvPriene, 108, 253/260.

[29] BLECH Michael, Studien zum Kranz bei den Griechen, Berlin : De Gruyter, 1982, p. 308-312.

[30] QUEYREL François, « Les portraits de Ptolémée II évergète et la problématique de l’iconographie lagide de style grec », Journal des Savants, 2002, p. 577.

[31] QUEYREL François, Ibid., p. 578 ; ROBERT Louis, « Notes d’épigraphie hellénistique, XLI-XLV », BCH, 59,1935, p. 434.

[32] Ovide, Métamorphoses, I, 452.

[33] Ovide, Métamorphoses, I, 474.

[34] Ovide, Métamorphoses, I, 478-479.

[35] Ovide, Métamorphoses, I, 487.

[36] Ovide, Métamorphoses, I, 548-552.

[37] Ovide, Métamorphoses, I, 553.

[38] FRONTISI-DUCROUX Françoise., Arbres filles et garçons fleurs. Métamorphoses érotiques dans les mythes grecs, Paris : Le Seuil, 2017, 2017, p. 19.

[39] Callimaque, Hymne à Apollon, II, 1.

[40] Hymne homérique à Apollon, 396 ; Aristophane, Ploutos, 212-213 ; Virgile, Enéide, III, 90 et ss.

[41] NOEL Anne Sophie, « L'arc, la lyre et le laurier d'Apollon : de l'attribut emblématique à l'objet théâtral », GAIA. Revue interdisciplinaire sur la Grèce ancienne, n°17, 2014, p. 107.

[42] CAMPS GASET Montserrat, L’année des Grecs : la fête et le mythe, Collection de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, Paris, 1994, p. 81.

[43] CAMPS GASET Montserrat, Ibid., p. 86.

[44] Pausanias, IX, 10, 4.

[45] Pindare, Pythiques, IX, 10 ; Aophocle, Œdipe Roi, 21 ; Pausanias, IX, 10, 4.

[46] Plutarque, Vie de Thésée, 22, 6.

[47] Plutarque, Vie de Thésée, 18, 1.

[48] CAMPS GASET Montserrat, L’année des Grecs…, Op. Cit., p. 82.

[49] CAMPS GASET Montserrat, L’année des Grecs…, Op. Cit., p. 81.

[50] Plutarque, Vie de Thésée, 23, 2.

[51] Plutarque, Vie de Thésée, 23, 3.

[52] Xénophon, Le banquet, 4, 17.

[53] Apollodore, Bibliothèque, III, 14, 1.

[54] Horace, Odes, I, VIII, 5-7.

[55] Nonnos de Panopolis, Dionysiaques, II, 37.

[56] Aristophane, Les Guêpes, 544.

[57] Eschyle, Euménides, 43-44.

[58] Hérodote, V, 51 ; VII, 141.

[59] Sophocle, Œdipe Roi, v. 1-5.

[60] DELCOURT Marie, « Les suppliants et leurs rameaux au début de l’OEdipe-roi », L’Antiquité classique, vol. 6-1, 1937, p. 63.

[61] DELCOURT Marie, Ibid., p. 68.

[62] Homère, Iliade, 1.

[63] Eschyle, Les Suppliantes, 21-22.

[64] AUBROT SEVIN Danièle, Prière et conceptions religieuses en Grèce ancienne jusqu'à la fin du Ve siècle avant J.-C, MOM Editions, n°22, 1992, p. 421 et note 55 p. 422.

[65] DELCOURT Marie, « Les suppliants et leurs rameaux… », Op. Cit., p. 69.

[66] AUBRIOT SEVIN Danièle, Prière et conceptions religieuses…, Op. Cit., p. 423.

[67] Euripide, Les Suppliantes, 10, 258-259.

Bibliographie

ALCEE, SAPPHO, Alcee. Sappho, traduit du grec ancien par Théodore Reinach, Paris : éd. Les Belles Lettres, 1937, 337 p.

APOLLODORE, Bibliothèque, La Bibliothèque d’Apollodore, traduction, annotation et commentaire par Jean-Claude Carrière et Bertrand Massonie, Les Belles Lettres, 1991, 314 p.

ARISTOPHANE, Ploutos, texte établi par Victor Coulon, traduit par Hilaire Van Daele, Collection Classiques en poche, Les Belles Lettres, Paris, 2008, 162 p.

ARISTOPHANE, Les Guêpes, texte établi par Victor Coulon, traduit par Hilaire Van Daele, Paris, Les Belles Lettres, 2e édition revue et corrigée, 1997, 280 p.

ATHENAEUS, The Deipsnosophists. 7, Book XIV-XV, traduit du grec ancien par Charles Burton Gulick, Harvard University Press, 1961, 580 p.

CALLIMAQUE, Hymnes, texte établi, traduit et commenté par Émile Cahen, Les Belles Lettres, Paris, 1995, 180 p.

CLEMENT D'ALEXANDRIE, Le pédagogue, Livre II, traduit du grec ancien par Claude Mondesert, Paris : éd. Broché, 1991, 243 p.

ÉSCHYLE, Les Suppliantes, texte établi et traduit par Paul Mazon, introduction de Jean Alaux, Les Belles Lettres, 2003 (dernière réédition 2024), 127 p.

ÉSCHYLE, Les Euménides, texte établi et traduit par Paul Mazon, Les Belles Lettres, 1989, 96 p.

EURIPIDE, Euripide, Les Suppliantes, texte établi et traduit par Henri Grégoire et Léon Parmentier, Les Belles Lettres, 1923 (dernière réédition 2002), 418 p.

HERODOTE, Histoires, Livre V : Terpsichore, texte établi et traduit par Philippe-Ernest Legrand, Les Belles Lettres, première publication en 1946, dernières rééditions récentes, 228 p.

HOMERE, Hymnes, traduit du grec ancien par Jean Humbert, Paris : Les Belles lettres, 1951, 251 p.

HOMERE, Iliade, traduction française par Paul Mazon ou Leconte de Lisle, Collection Budé, Les Belles Lettres, Paris, 1998, 308 p.

HORACE, Odes, traduit du latin par François Villeneuve, Paris : éd. Les Belles Lettres, 2002 (1992, 1997, 2000), 354 p.

NONNOS DE PANOPOLIS, Les Dionysiaques, Tome II, chants III-V, traduit du grec ancien par Pierre Chauvin, Paris : Les Belles Lettres, 1976, 201 p.

OVIDE, Les Métamorphoses, traduit du latin par Georges Lafaye, Paris : éd. Les Belles Lettres, 2016, (3e tirage), 782 p.

PAUSANIAS, Description de la Grèce, Tome IV, livre IV : La Messenie, traduit du grec ancien par Janick Auberger, Paris : éd. Les Belles Lettres, 2005, 272 p.

PAUSANIAS, Description de la Grèce. Tome VII, livre VI : l'Achaïe, traduit du grec ancien par Yves Lafond, Paris : éd. Les Belles Lettres, 1999, 261 p.

PAUSANIAS, Description de la Grèce. Tome VIII, livre VIII : l'Arcadie, traduit du grec ancien par Paris : éd. Les Belles Lettres, 1998, 319 p.

PAUSANIAS Description of Greece. I, Books I and II, traduit du grec ancien par William Henry Samuel Jones, London : W. Heinemann ; Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 1969, 457 p.

PINDARE, Pythiques, texte établi et traduit par André Puech, Les Belles Lettres, 1922 (dernière réédition 2021), 222 p.

PLUTARQUE, Vies parallèles. Suivie d'un dictionnaire Plutarque, traduit du grec ancien par Anne-Marie OZANAM, Paris, Gallimard, 2001, 2295 p.

SOPHOCLE, Œdipe Roi, texte établi et traduit par Paul Mazon et Philippe Brunet, Les Belles Lettres, Paris, 1998, 128 p.

PHILOSTRATE DE LEMNOS, La galerie de tableaux, traduit du grec ancien par Auguste Bougot, Paris : Les Belles Lettres, 1991, 151 p.

THEOCRITE, Anthologie grecque. Tome VIII : Anthologie palatine, Livre IX, Épigrammes 359-827, texte établi et traduit par Jean Irigoin et Pierre Laurens, Les Belles Lettres, 2002, 477 p.