Yaël Caugne

Résumé

Les meurtres, prémédités ou accidentels, sont peu nombreux dans les sources comptables savoyardes, ainsi que dans les sources narratives, qui mettent en exergue un pouvoir bas justicier. Peu fréquent dans le paysage criminel savoyard, le meurtre n’est pas complètement absent des pratiques criminelles et fait l’objet d’intenses réflexions des autorités judiciaires. La répression du meurtre dépend des circonstances dans lesquelles il a été commis. Cet article a pour but de réfléchir à la construction judiciaire et juridique du meurtre, par opposition à l’homicide et aux guets-apens. Il propose une analyse des cas de meurtres rapportés par les sources savoyardes. Il s’intéresse à la réception des meurtres et des homicides par les autorités judiciaires, ainsi que par les sociétés urbaines tardo-médiévales. Le but est d’éclairer la compréhension d’un phénomène social et juridique rare, mais qui inquiète. Le meurtre et l’homicide sont considérés comme des actes graves, voire contre-nature, alors qu’ils naissent paradoxalement de la sociabilité quotidienne.

Plan

I – Meurtres et homicides dans les sources comptables : des faits rares

1. Une sous-évaluation numérique ou un fait de société rare ?

2. Délits ou crimes ? : Les qualifications pénales embryonnaires de faits judiciaires

II – « Cui bono » : meurtriers et victimes : les contours du passage à l’acte

1. Qui sont les agresseurs, qui sont les victimes ?

2. Les circonstances et les motivations de l’acte illicite

III – Réprimer le meurtre et l’homicide dans les châtellenies urbaines savoyardes

1. Punir le meurtre et l’homicide : de la composition à la peine de mort

2. Rétablir la concorde : la rémission comme alternative au cycle de la violence

Pour citer cet article

Référence électronique

Caugne Yaël, “Panique en Savoie ! Homicides et meurtres dans les comptes des châtellenies d’Annecy et de Chambéry à la fin du Moyen Âge", Revue de l’Association des Jeunes Chercheurs de l’Ouest [En ligne], n°5, 2025, mis en ligne le 22 septembre 2025, consulté le 14 février 2026 à 23h25, URL : https://ajco49.fr/2025/09/22/panique-en-savoie-homicides-et-meurtres-dans-les-comptes-des-chatellenies-dannecy-et-de-chambery-a-la-fin-du-moyen-age

L'Auteur

Yaël Caugne

L'auteur est diplômée d’un Master II d’Histoire, Archéologie et Littérature des mondes médiévaux chrétien et musulman (ENS de Lyon) depuis 2017 et titulaire de l’Agrégation externe d’Histoire depuis 2020. Elle a obtenu un Contrat Doctoral Unique à l’Université Lyon III Jean Moulin de 2021 à 2024.

Droits d'auteur

Tous droits réservés à l'Association des Jeunes Chercheurs de l'Ouest.

Les propos tenus dans les travaux publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

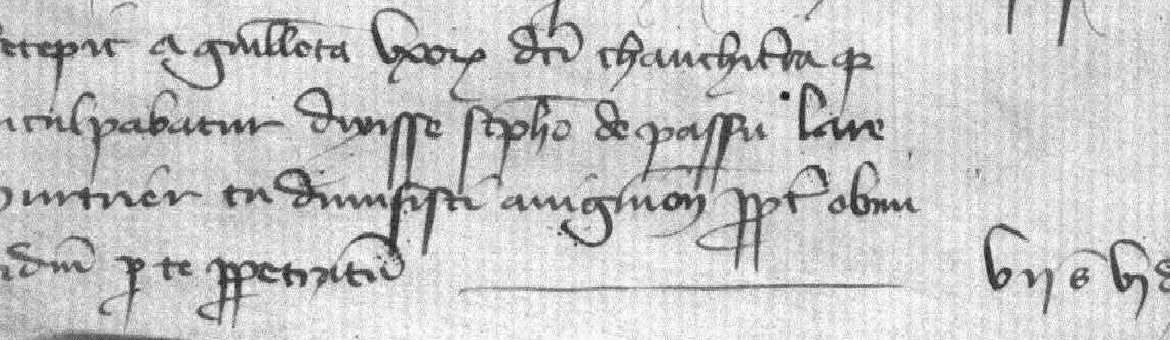

« Lare, murtrier, t. dimisisti Avignon propter omicidium per t. perpetratum ». C’est ainsi que Guillette invective Stéphane de Passu[1]. Afin d’éviter la tenue d’un procès de nature à ternir sa réputation, Guillette choisit de faire une composition en présence du juge du comte de Savoie. Son montant est négocié par la victime, par l’accusé et par les représentants de la justice. Elle permet d’abandonner les poursuites judiciaires contre la prévenue. Accuser un homme d’être un voleur et un meurtrier est donc une insulte grave puisqu’elle remet en question la respectabilité de la personne insultée.

La loi Gombette du VIe siècle reconnait le droit à la vendetta pour laver l’honneur bafoué. La mort d’homme est envisagée comme une solution pour réparer les liens sociaux. Or, à la fin du Moyen Âge, la mort d’homme dans le cadre des relations privées n’est plus autorisée. C’est le recours à la justice du Prince qui permet désormais de réparer l’honneur bafoué. La justice a progressivement remplacé la vendetta privée, substituant à la logique du sang versé celle de l’administration punitive pour restaurer les liens sociaux. La mort d’homme fait donc l’objet d’une criminalisation progressive qui la rend passible de sanctions judiciaires. C’est ce qui rend l’invective de Guillette insultante. C’est aussi ce qui incite les autorités judiciaires à affiner leur compréhension du phénomène afin de mieux l’appréhender en justice. De la criminalisation de la mort d’homme découle donc l’élaboration conceptuelle encore en cours durant le bas Moyen Âge du meurtre, de l’homicide et du guet-apens.

La criminalisation de la mort d’homme a fait l’objet d’une bibliographique dense. La distinction progressive entre vengeance et justice a donné lieu à des publications[2]. Des études ont également tenté de comprendre la distinction entre le meurtre et l’homicide dans la France d’avant 1789[3]. Des médiévistes se sont intéressés à la mort d’homme dans le cadre de règlements de comptes en contexte de concurrence pour les charges ecclésiastiques[4]. D’autres se sont intéressés à la mort d’homme involontaire résultant de coups et de blessures ou de rixes aux issues mal maîtrisées[5]. La mort d’homme dans le cadre de la déprédation, comme élément facilitateur du vol, a également été étudiée[6]. Dans cet ensemble européen, la mort d’homme dans la Principauté de Savoie n’a pas encore fait l’objet d’une étude spécialisée.

Or, les circonscriptions administratives ou châtellenies d’Annecy, la capitale du Genevois, et de Chambéry, capitale des États savoyards, ont connu des morts d’hommes dans des circonstances variées. Des registres comptables y ont été tenus par les châtelains, les hauts fonctionnaires nommés par les Princes et compétents en matière de justice, de finances, d’administration et d’opérations militaires[7]. Dans ces registres se trouvent les bans, des listes d’amendes et de compositions pénales (des sommes d’argent versées par les accusés pour éviter un procès public, tout en se reconnaissant coupables) au nombre de 17 822 pour Annecy et de 31 504 pour Chambéry de l’année 1270 à l’année 1510. Cette prolixe matière judiciaire rapporte des cas de mort d’homme et leurs circonstances. Elle s’intéresse aux habitants des châtellenies d’Annecy et de Chambéry dans leur diversité. S’y ajoutent les chartes de franchises et les Statuts de Savoie[8]. En revanche, aucun procès-verbal de meurtre ou d’homicide n’a pu être conservé dans les archives[9]. Dans ces deux espaces urbains, les sources ont enregistré le plus grand nombre de meurtres et d’homicides pour une population savoyarde totale estimée à 500 000 habitants[10]. L’étude quantitative de ce corpus documentaire grâce aux outils statistiques et l’étude qualitative réalisée à l’aide d’outils lexicographiques et texto-métriques permettent donc d’appréhender la mort d’homme en dehors du brigandage ou de la rivalité professionnelle. La mort d’homme involontaire par suite de coups, de blessures et de rixes est présente dans ce corpus. Toutefois, apparaissent aussi des situations plus complexes qui ont imposé aux juges d’affiner leur perception de la mort d’homme avant d’établir leurs verdicts.

Il s’agit d’interroger le sens de la criminalisation de la mort d’homme afin de comprendre ce qu’elle révèle des mentalités et du fonctionnement des sociétés urbaines annécienne et chambérienne tardo-médiévales.

Nous montrerons que la mort d’homme est progressivement criminalisée par les autorités judiciaires en l’étudiant quantitativement. Le but est de montrer qu’elle est statistiquement rare, mais qu’elle fait l’objet d’une première qualification pénale. Ensuite, nous appréhenderons le passage à l’acte afin de mieux comprendre les liens entre les meurtriers, les homicides et leurs victimes. Cela nous permettra de montrer que la mort d’homme ne traduit pas une anomie sociale, mais qu’elle s’inscrit dans la sociabilité quotidienne. Enfin, nous étudierons la répression des meurtres et des homicides, source d’enjeux et de défis pour la justice savoyarde. Le but est de montrer que la justice du Prince accorde volontiers sa grâce afin de rétablir l’ordre et de tisser à nouveau les liens sociaux.

I. Meurtres et homicides dans les sources comptables : des faits rares

1. Une sous-évaluation numérique ou un fait de société rare ?

À Annecy comme à Chambéry, les atteintes aux personnes sont une part importante de la délinquance et de la criminalité. Néanmoins, les meurtres et les homicides sont peu fréquents, comme l’indique le tableau suivant :

| Châtellenie | Annecy | Chambéry |

| Tentatives totales de meurtre/d’homicide | 0 | 13 |

| Meurtres/homicides avérés totaux | 5 | 21 |

| Atteintes corporelles totales | 1 939 | 6 216 |

| Délits et crimes totaux contre les personnes | 3 429 | 10 266 |

| Proportion des meurtres/homicides et des tentatives par rapport aux atteintes corporelles totales (en %) | 0,25 | 0,55 |

| Proportion des meurtres/homicides/tentatives par rapport aux délits et crimes totaux contre les personnes (en %) | 0,14 | 0,33 |

| Prévalence totale des meurtres/homicides et des tentatives par rapport aux atteintes corporelles totales contre les personnes (en % dans les deux châtellenies) | 0,48 | |

| Prévalence totale des meurtres/homicides et des tentatives par rapport aux crimes et aux délits contre les personnes (en % dans les deux châtellenies) | 0,28 | |

Fig. 1 : tableau statistique des meurtres et des homicides dans les châtellenies d’Annecy et de Chambéry (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Des années 1270 aux années 1510, trente-neuf homicides, meurtres ou tentatives d’homicides ou tentatives de meurtres, ont été enregistrés. Ils sont statistiquement rares, alors que les coups et blessures sont nombreux. Cela ne s’explique donc pas par l’aversion des populations pour la violence[11].

Ceci est lié à la nature des sources. Les registres comptables sont une source fiscale, et non judiciaire, tenus par les châtelains pendant l’exercice de leurs mandats. Ils rendent la justice au nom du Prince en première instance, dans le cadre de la basse et de la moyenne justices. Le châtelain peut juger des différends engageant des peines financières inférieures à soixante sous. Les délits et les crimes impliquant des sommes supérieures sont confiés au juge du Prince qui rend la haute justice lors des Assises[12]. Les meurtres et les homicides échappent à la justice des châtelains parce qu’ils relèvent de la haute justice. En dépit de leur faible prévalence, ils sont donc considérés comme des crimes graves, non comme des délits.

Leur sous-évaluation est également liée à la dissimulation des crimes[13]. Les cours de justice ont p. découvrir certains meurtres et certains homicides, mais tous n’ont pas été portés à leur connaissance[14]. Certains ont fait l’objet de règlements à l’amiable avec des compensations financières qui échappent aux autorités judiciaires[15]. Cela limite leur appréhension statistique, mais cette situation éclaire également leur perception judiciaire. La fin du Moyen Âge initie un discours juridique et une ébauche de qualification pénale concernant le meurtre et l’homicide. Ces réflexions montrent que bien qu’ils ne soient pas omniprésents dans la délinquance et dans la criminalité enregistrées à Annecy et à Chambéry, les meurtres et les homicides ne sont pas courants. Ils sont un fait de société rare, mais préoccupant pour les autorités politiques et judiciaires.

2. Délits ou crimes ? : Les qualifications pénales embryonnaires de faits judiciaires

Le droit pénal n’existe pas durant le Moyen Âge dans la Principauté savoyarde et en l’Europe[16]. La vendetta privée, pour réparer l’honneur bafoué, y avait été autorisée au début du Moyen Âge[17].

Cette logique disparaît au profit d’une criminalisation de la mort d’homme[18]. La production législative princière instaure l’idée qu’elle n’est pas un acte anodin et que l’exercice de la justice du Prince apporte une plus grande réparation que le sang versé[19]. Dès lors, la mort d’homme cesse d’être un fait divers afin d’entrer dans le champ des faits de société. Elle devient donc passible de poursuites judiciaires[20]. Ce discours met en évidence la gravité des faits de mort d’homme à l’instar des pratiques pénales françaises, étudiées par Claude Gauvard, avignonnaises et italiennes, analysées par Jacques Chiffoleau et par Arnaud Fossier. Afin de mieux déterminer la gravité des faits reprochés, les juges du Prince prennent connaissance des circonstances de la mort d’homme (préméditation, accident, caractère diurne ou nocturne)[21]. Commence à se dessiner une distinction entre le meurtre et l’homicide, rendue manifeste par les verdicts[22].

Le meurtre est la mort d’homme infligée volontairement. En revanche, l’homicide est la mort accidentelle ou en défense légitime. Ces distinctions restent incomplètes du point de vue théorique, mais elles sont mises en œuvre par la justice princière lors du verdict.

II. « Cui bono » : meurtriers et victimes : les contours du passage à l’acte

1. Qui sont les agresseurs, qui sont les victimes ?

Les circonstances des délits sont retenues lors du verdict pour atténuer ou pour aggraver la peine[23]. Pour les meurtres et les homicides, la question des circonstances est l’appréhension des liens entre l’accusé et la victime. Le tableau suivant les résume dans les trente-neuf cas enregistrés :

| Châtellenie | Annecy | Chambéry |

| Relations non précisées | 5 | 21 |

| Liens familiaux | 0 | 1 |

| Autres types de relations de sociabilité | 0 | 12 |

Fig. 2 : tableau des relations entre les agresseurs et leurs victimes dans les cas de mort d’homme (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Dans douze tentatives d’homicides à Chambéry, les accusés sont complices et ont tenté d’assassiner des Juifs vivant dans le quartier qui leur est réservé en bordure de l’Albanne, à proximité de la Porte de Maché[24]. Dans ce cas, à l’image d’attaques antijuives dans le comtat Venaissin et dans le royaume de France au cours des années 1348-1349, marquées par l’épidémie de peste, les agresseurs et les victimes entretiennent une sociabilité de voisinage qui s’envenime dans un contexte épidémique et de flambée d’antisémitisme. Les bans concernant les meurtres et les homicides ne sont pas toujours explicites, mais ils permettent d’inscrire ces deux crimes au cœur des sociabilités urbaines. Le meurtre et l’homicide peuvent être commis en ville contre des voisins, contre des membres de sa propre famille ou encore contre des passants ordinaires. Il est également possible de saisir les contours de la sociologie des meurtriers et de leurs victimes.

Les bans renseignent sur leur sexe, la situation sociale et parfois l’âge des coupables et des victimes, comme le montre le tableau suivant :

| Châtellenie | Annecy | Chambéry |

| Femme | 1 | 1 |

| Homme jeune | 0 | 5 |

| Homme d’âge mûr | 4 | 28 |

Fig. 3 : Tableau du profil sociologique du meurtrier ou de l’homicide à Annecy et à Chambéry d’après les registres comptables (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Les femmes sont peu représentées devant la justice pour des faits de mort d’homme. En revanche, les jeunes, définis en Europe médiévale comme l’ensemble des personnes, mariées ou non, vivant sous l’autorité paternelle au sein du foyer familial, indépendamment de l’âge réel ou estimé, le sont davantage. Toutefois, les statistiques concernant la participation des jeunes aux meurtres et aux homicides, tendent à invalider l’idée que la jeunesse est un facteur criminogène.

Ce sont donc essentiellement des hommes d’âge mûr, soit des personnes pleinement intégrées à la société, qui commettent des meurtres et des homicides. En comparant dans les registres comptables d’Annecy et de Chambéry, les rubriques relatives aux taxes et celles relatives aux bans, on constate que les meurtriers et les homicides sont des personnes qui disposent de ressources financières suffisantes pour payer des impôts et qui sont aussi très souvent propriétaires de leurs domiciles. Les « demourants non fixes », ceux qui n’ont pas de maison en propre, ne sont pas responsables des meurtres et des homicides enregistrés dans ces deux châtellenies. Ces informations sont précieuses pour les juges parce qu’elles ont une forte influence sur l’intensité des peines auxquelles les coupables sont condamnés. À l’heure de la formulation d’un discours de criminalisation du meurtre et de l’homicide, la justice princière tend à prendre en compte les motivations variées des criminels.

2. Les circonstances et les motivations de l’acte illicite

Les bans précisent régulièrement les circonstances et les motivations des meurtriers et des homicides, ainsi que le tableau suivant l’indique :

| Châtellenie | Annecy | Chambéry |

| Coups et blessures volontaires entraînant le décès | 1 | 9 |

| Complicité et préméditation | 2 | 21 |

| Défense légitime | 1 | 0 |

| Circonstances non précisées | 1 | 4 |

Fig. 4 : tableau des circonstances et des motivations de la mort d’homme d’après les registres comptables d’Annecy et de Chambéry (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Dans la majorité des cas enregistrés, les personnes incriminées ont été complices de meurtres et d’homicides. L’acte criminel est rarement le fait d’un meurtrier isolé, mais s’inscrit dans des liens de sociabilité réunissant des complices autour d'un même mobile. Ce sont très souvent des voisins, des membres d’une même famille, des collègues de travail, autrement dit des personnes réunies par des liens de sociabilité ordinaires, qui passent à l’acte conjointement. Meurtres et homicides partagent cette caractéristique avec la plupart des autres formes d’atteintes aux personnes, les agressions et actes d’intimidation étant rarement le fait d’individus isolés dans le reste de la Principauté de Savoie, comme ailleurs en Europe, à l’exception notable du viol qui est généralement commis par un seul agresseur[25]. Dès lors, il est souvent difficile pour la justice d’établir la part de responsabilité individuelle. La culpabilité est partagée par les complices qui passent à l’acte afin de punir ceux qui ne leur ressemblent pas et qui ne prennent part à leurs sociabilités[26]. Le meurtre est un moyen de punir et d’exclure définitivement ceux que les acteurs urbains jugent anormaux et incapables de faire pleinement partie de la société. En ce sens, le meurtre n’est pas l’expression d’une colère aveugle et brutale, mais un acte prémédité et réfléchi[27].

Homicides et meurtres font donc partie du fonctionnement ordinaire des sociétés urbaines savoyardes[28]. Ce constat est corroboré par la faible proportion d’homicides en défense légitime. Seule une femme, à Annecy, a commis un homicide en se défendant face à un lépreux qui s’est introduit dans son domicile sans son consentement[29].

En revanche, dix cas d’homicides résultent de coups et de blessures volontaires sans intention de donner la mort. Dans ces cas-ci, le décès de la victime a généralement lieu durant les heures ou au cours des journées qui suivent les coups et les blessures. Les bans mentionnent peu d’armes et ce sont rarement des armes létales qui ont été employées. En règle générale, l’homicide involontaire est alors causé par une altercation verbale entre des personnes qui se connaissent, sans nécessairement partager des liens de sociabilité intimes et qui en viennent à échanger des coups et des blessures fatales mais sans intention de causer la mort d’homme. Les relations de voisinage, la vie conjugale, les relations professionnelles, la fréquentation publique des lieux de sociabilité, font naitre des tensions qui se transforment en rixes mortelles[30]. Le meurtre et l’homicide sont donc statistiquement peu fréquents dans les sources, mais leur occurrence dans le quotidien des Annéciens et des Chambériens, n’est pas exceptionnelle. Le meurtre est l’acte prémédité qui prend appui sur des rancœurs parfois entretenues pendant plusieurs années dans le cadre de relations de sociabilité ordinaires, tandis que l’homicide est la mort d’homme non préméditée mais causée par la brusque flambée des passions dans le cadre de la sociabilité ordinaire. Ces deux crimes sont concevables dans l’esprit des habitants des villes. Ils n’inspirent pas nécessairement une franche approbation, mais ils ne sont pas systématiquement un motif de blâme pour les hommes et les femmes dans ces deux villes. En ce sens, ils ne relèvent pas du fait divers, mais bien du fait de société. Cela impose donc aux autorités savoyardes, à l’instar des autorités européennes, de les réprimer pour les criminaliser avec efficacité et éviter qu’ils ne s’installent dans le paysage intellectuel ordinaire des habitants des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

III. Réprimer le meurtre et l’homicide dans les châtellenies urbaines savoyardes

1. Punir le meurtre et l’homicide : de la composition à la peine de mort

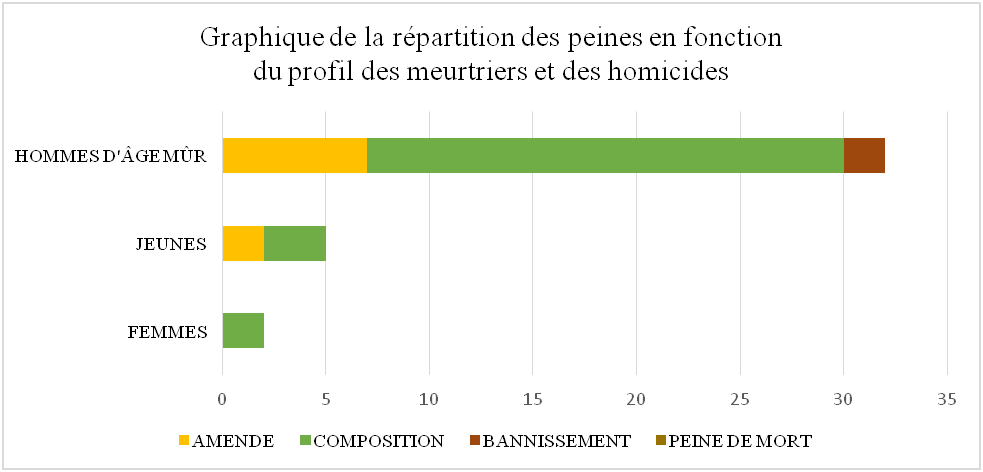

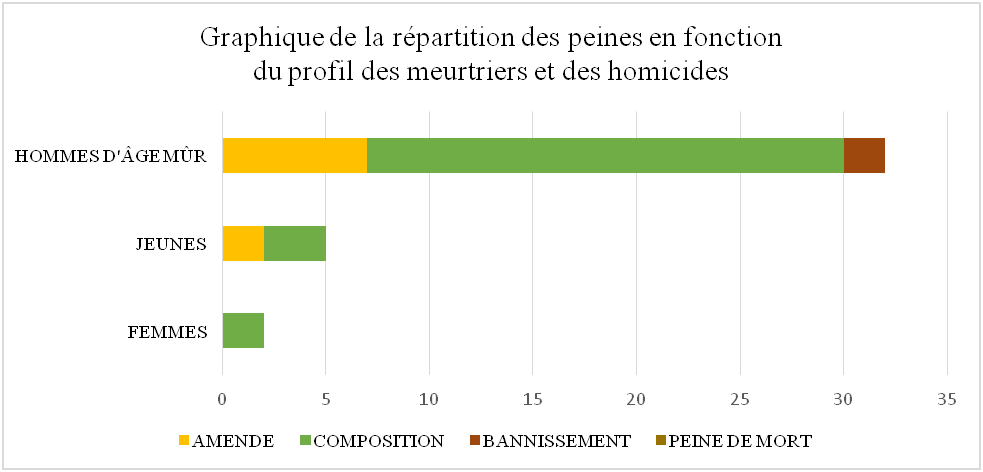

Les juges disposent d’une liberté ou « arbitraire » pour rendre leurs verdicts en fonction des circonstances des meurtres et des homicides. Le profil des meurtriers et des homicides fait partie de ces circonstances, comme l’indique le graphique suivant :

Fig. 5 : graphique de la répartition des peines en cas d’homicides et de meurtres en fonction du profil des auteurs (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Les amendes, imposées au terme d’un procès public humiliant et surtout les compositions financières sont prioritairement employées par la justice princière. En payant une composition, l’accusé évite le procès, mais il se reconnaît coupable et il paie une somme « réparatrice ». La justice impose l’idée que la loi du Prince prime sur la vengeance.

L’emprisonnement n’est pas employé pour réprimer les meurtres et les crimes. La justice privilégie le bannissement à la peine de mort, accompagné de la confiscation des biens du coupable. Son usage est rare, puisqu’il ne concerne que deux cas dans la châtellenie de Chambéry. La prison est essentiellement employée, dans les cas d’homicides et de meurtres afin de prévenir la fuite des accusés. Les risques d’évasion sont de fait réels et fréquents, comme le prouvent les exemples de Peron de Clusaz qui a tenté de tuer des Juifs avec onze autres complices en 1352-1353 et qui s’est enfui après son arrestation par un officier de la cour du châtelain ou celui de Jacquemin Fiert, serviteur d’un prieur local, qui a tué un homme en lui infligeant une blessure avant de fuir lors de l’enquête dont il fait l’objet en 1463-1464, ou encore celui de Guillelm de Fribourg, complice d’un jeune homme dans le meurtre d’un autre homme, qui fait l’objet d’une enquête en 1464-1465 mais qui fuit parce qu’il n’est pas originaire de la châtellenie de Chambéry[31]. Tous ont fui avant la tenue de leurs procès ou pour éviter le paiement des compositions qu’ils s’étaient engagés à honorer.

Le meurtre crapuleux, prémédité, est souvent puni par la peine de mort. Les châtelains interviennent en tant qu’exécuteurs des décisions prises par les juges princiers. Les coupables sont généralement pendus aux fourches patibulaires près des villes d’Annecy et de Chambéry et leurs corps sont livrés aux intempéries[32]. La peine de mort apparait comme le seul moyen de remédier au désordre que le meurtrier a introduit dans l’ordre urbain savoyard[33]. Le meurtre crapuleux est en contradiction avec l’idéal moral savoyard : la Concordia, la concorde ou harmonie entre tous[34]. Cela le rend particulièrement odieux aux yeux des juges, comme à ceux de la société savoyarde. C’est le sens de l’insulte proférée par Guillette aux dépens de Stéphane de Passu. Les autorités judiciaires savoyardes cherchent alors à rétablir la concorde grâce à une répression sévère, mais réparatrice. Les juges condamnent à la mort parce qu’ils constatent que l’accusé a récidivé en commettant plusieurs meurtres. La peine de mort est également employée lorsque le meurtre vient couronner un parcours criminel de plus en plus violent. La peine de mort est alors conçue comme le dernier recours et l’unique moyen de réparer les torts causés par le meurtrier à la société savoyarde, dont il remet en question les valeurs morales chrétiennes. Toutefois, elle n’est pas la répression la plus fréquente pour punir le meurtre et elle n’est même jamais employée en cas d’homicide. Ceci est révélateur d’une méfiance de la part des autorités judiciaires face aux solutions répressives trop définitives, même s’il faut aussi tenir compte du fait qu’elle est prononcée à l’initiative du juge princier. Elle échappe donc aux prérogatives du châtelain, ce qui peut biaiser sa compréhension statistique dans les registres comptables, mais son usage semble rester rare à Annecy, à Chambéry, dans le reste de la Savoie et de manière plus générale en Europe, parce que d’autres solutions sont privilégiées pour rétablir l’harmonie après le meurtre et l’homicide.

2. Rétablir la concorde : la rémission comme alternative au cycle de la violence

Les peines financières les plus lourdes et les peines infâmantes les plus graves, telles que le bannissement, sont généralement réservées aux hommes d’âge mûr. Les femmes et les hommes jeunes qui ont commis des meurtres et des homicides, paient généralement des compositions dont le montant, supérieur ou équivalent à soixante sous, peut peser lourdement sur leur budget. Toutefois, cela n’est pas aussi infâmant qu’une amende ou qu’une peine corporelle.

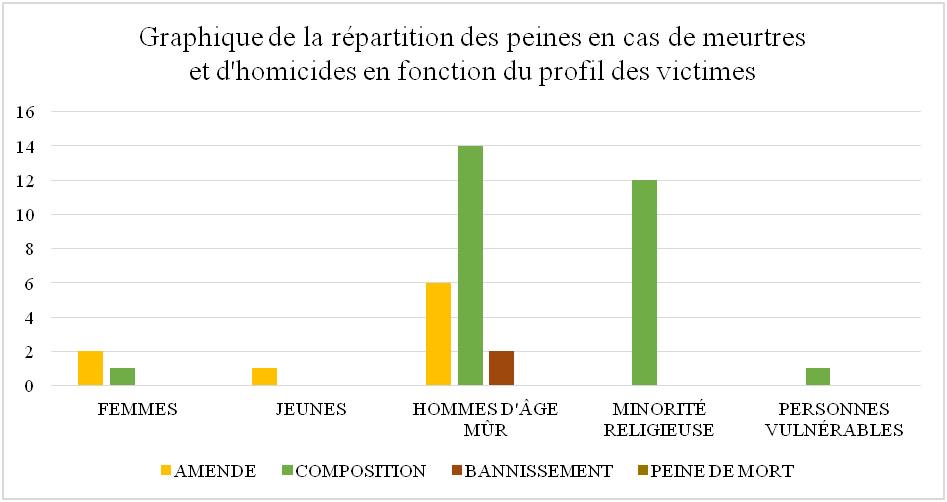

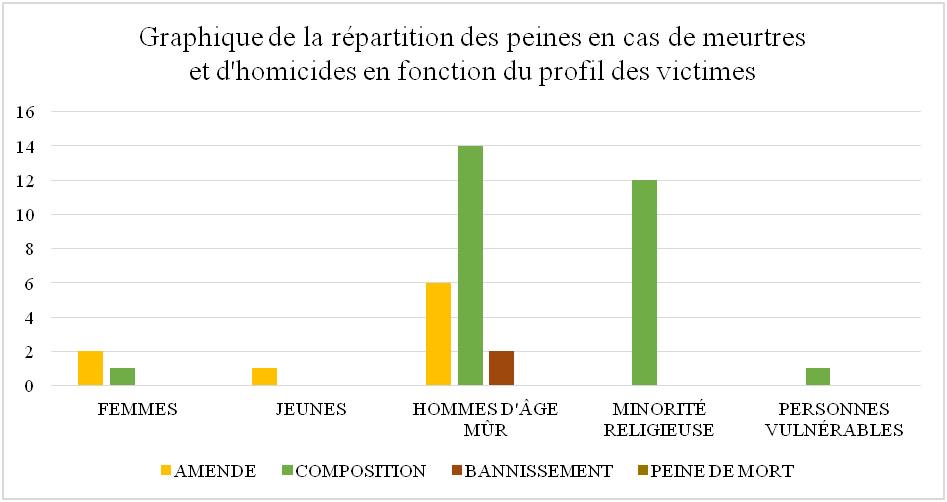

Les juges savoyards prennent également en compte le profil des victimes avant de rendre le verdict, comme l’indique le graphique suivant :

Fig. 6 : graphique de la répartition des peines en cas de meurtres et d'homicides en fonction du profil des victimes (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

L’amende n’est pas la peine la plus fréquemment employée pour réprimer les meurtriers et les homicides. Elle n’est pas employée dans le cas du lépreux qui s’est introduit dans le domicile d’une femme, parce qu’elle a agi en défense légitime. Les amendes ne sont pas non plus appliquées lors des douze tentatives de meurtres contre des Juifs à Chambéry, parce que les victimes représentent une minorité religieuse suspectée d’être à l’origine de la peste.

Les peines financières les plus rudes viennent sanctionner les auteurs de meurtres et d’homicides contre les femmes et les jeunes. La justice princière savoyarde entend protéger les personnes les plus fragiles. Elle veut faire respecter un idéal politique et judiciaire : la Concordia. Emprunté à la philosophie romaine antique, puis enrichi par les apports de la pensée chrétienne, cet idéal entend assurer à tous sur Terre une place au Paradis. Cela implique une répression réelle des délits et des crimes, en particulier ceux qui impliquent la mort d’homme, afin de ne pas laisser un crime impuni. Toutefois, cela nécessite également de mettre un terme au désordre introduit par la mort d’homme dans la société et de proposer une solution réparatrice. Il s’agit donc d’ordonner la société à l’image de la Jérusalem céleste afin de faciliter la Parousie. Les jugent tentent de retisser les liens sociaux, perturbés par le meurtre ou l’homicide. La justice pratique donc une répression différentiée selon le profil des meurtriers et des homicides et selon le profil des victimes, dans le but de ne pas laisser un crime impuni, mais également dans le but d’adapter la peine à la gravité des faits, sans hypothéquer les chances de réinsertion du criminel dans la société.

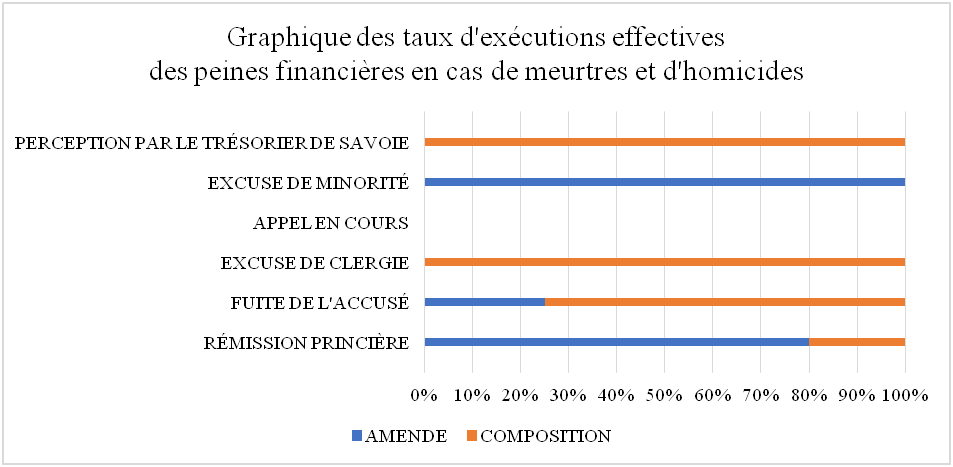

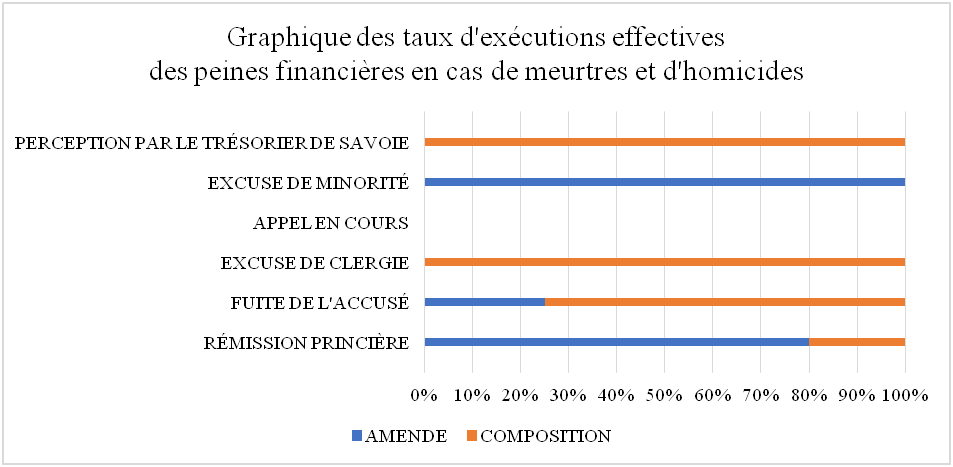

La justice princière procède donc majoritairement à la composition et à la rémission de la peine, comme l’indique le graphique suivant :

Fig. 7 : graphique des taux d’exécutions effectives des peines financières en cas de meurtres et d’homicides (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Les compositions sont perçues par la justice princière, sauf lorsque les accusés ont fui Chambéry et Annecy, ou lorsqu’ils ont bénéficié de l’excuse de clergie. Elles n’exonèrent pas le coupable de ses méfaits, mais elles protègent son honneur et elles n’hypothèquent pas ses chances de se réinsérer dans la bonne société urbaine savoyarde. Elles sont donc prioritairement employées par une justice soucieuse de réprimer le meurtre ou l’homicide, mais qui souhaite également réinsérer rapidement le justiciable dans les réseaux de solidarité et de sociabilité ordinaires, afin d’opérer un rapide retour à l’ordre normal.

En revanche, les amendes sont plus souvent remises que les compositions. Le Prince de Savoie remet une affaire afin de surseoir à l’exécution de la peine[35]. Le coupable n’est pas innocenté, mais il n’est plus astreint à l’exécution de la peine. Son honneur est sauvegardé, voire réhabilité par la caution morale que le Prince lui apporte, la peine prononcée étant considérée comme aussi infâmante que l’acte criminel, puisqu’elle le rend notoire[36]. La justice princière savoyarde emploie fréquemment la remise de peine en cas de meurtres et d’homicides comme l’indique le graphique suivant :

Fig. 8 : graphique des rémissions princières enregistrées par la Chambre des Comptes et par le Conseil du Prince savoyard (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Les rémissions princières concernent les amendes réprimant les homicides involontaires ou les accidents, mais pas celles qui répriment les meurtres prémédités.

En revanche, une composition pour meurtre a été entièrement remise par le Prince, parce que le meurtrier est le jeune fils d’un seigneur vivant dans la juridiction de Chambéry[37]. La rémission est donc un outil dont dispose la justice princière, non pour uniformiser les peines associées à chaque catégorie criminelle, une telle harmonisation n’étant pas décelable dans les bans, mais pour délimiter les catégories juridiques : le meurtre ne peut pas être remis, l’homicide peut l’être, la mort d’homme n’étant pas intentionnelle[38].

La rémission est également un outil au service de la Concordia. Il s’agit de permettre la réinsertion dans la société du meurtrier, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes, d’hommes jeunes et de personnes appartenant aux catégories sociales les plus élevées. La rémission n’équivaut pas à un non-lieu, mais elle permet de faire le deuil symbolique de la culpabilité du meurtrier ou de l’homicide. Cette mesure se veut réparatrice de l’harmonie et de la concorde entre les justiciables, au même titre que l’achat de cierges ou l’organisation de processions expiatoires grâce aux biens confisqués aux meurtriers et aux homicides[39].

Au-delà de la sanction, la justice princière cherche surtout à réparer les torts causés par le meurtre et par l’homicide à l’ordre social. La répression ne cherche pas à lutter contre la récidive, ni à adapter avec exactitude le châtiment au crime commis. Elle cherche à consolider les fondements moraux de la société savoyarde et à promouvoir, grâce à la répression et à la réparation morale, de nouveaux liens de solidarité et de sociabilité. L’arbitraire des juges en matière de répression de meurtres et d’homicides, qui se présente initialement comme un ensemble de sanctions peu rigoureuses et trop personnalisées pour pouvoir en tirer un enseignement général, est plus compréhensible et cohérent dès lors que l’on identifie dans les décisions des juges une ferme volonté de rétablir et de raffermir la Concordia entre les justiciables savoyards. Elle forme donc une justice de composition, y compris en cas de crimes graves, avec laquelle il est possible de discuter afin d’adapter au mieux la peine au châtiment. La justice médiévale à Annecy et à Chambéry, loin des préjugés longtemps véhiculés sur la justice médiévale, se préoccupe du devenir des criminels et conserve en permanence un idéal moderne de réinsertion des coupables et d’union sociale après le crime.

Le meurtre et l’homicide sont des crimes quantitativement faibles dans les sources comptables d’Annecy et de Chambéry. Ce constat est extensible à l’ensemble des États savoyards, ainsi qu’au reste de l’Europe de la fin du Moyen Âge.

Toutefois, le discours politico-judiciaire criminalise ces deux pratiques, alors qu’elles s’inscrivent paradoxalement dans la sociabilité urbaine.

En matière de répression des meurtres et des homicides, la justice princière savoyarde fait preuve de modernité, puisqu’elle n’est pas l’expression d’un esprit justicier de vengeance. La justice s’interroge en permanence et réinvente ses propres stratégies afin de consolider la société savoyarde médiévale.

[1] Archives départementales de Savoie, châtellenie de Chambéry, FRAD073_SA7704, Banna concordata, fol. 30, année 1380-1382. L’insulte de Guillette peut se traduire ainsi : « Voleur, meurtrier, t. as quitté Avignon parce que t. y as commis un homicide ».

[2] barthélémy Dominique, « La vengeance, le jugement et le compromis », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 31ᵉ congrès, Angers, 2000, Le règlement des conflits au Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, Paris, 2000, p. 11-20.

[3] garnot Benoît, « L’homicide à travers les siècles : une histoire en trompe-l’œil », Sciences humaines-Grands dossiers, n° 25, 2011, p. 30-33.

[4] chiffoleau Jacques, Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au XIVe siècle, Publications de la Sorbonne, Paris, 1984.

[5] gauvard Claude, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, Paris, 1991.

[6] toureille Valérie, Vol et brigandage, Presses Universitaires de France, Paris, 2006.

[7] Archives départementales de Savoie [ADS] (URL : http://archivesavoie.fr") et Archives départementales de Haute-Savoie [ADHS] (même URL).

[8] mariotte-löber Ruth, Les Chartes de franchises des comtes de Savoie : fin XIIe siècle-1343, Académie Florimontane, Paris, 1973, p. 57-80. ammann-doubliez Chantal, « Les statuts de Savoie d’Amédée VIII de 1430. Une œuvre législative majeure, Compendium statutorum generalis reformacionis Sabaudiae. Introduction, édition critique et index », in caesar Mathieu et morenzoni Franco (dir.), La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430), Bibliotheca storica subalpina, Turin, 2019, p. 33-92.

[9] viallet Hélène, détraz Gérard, IR 184. État sommaire de la série SA et des archives savoyardes de Turin, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy, 1995.

[10] demotz Bernard, leguay Jean-Pierre, brondy Réjane, La Savoie de l’an mil à la Réforme, XIe-début XVIe siècle, Ouest France Université, Rennes, 1984, p. 24-25.

[11] duparc Pierre, La formation d’une ville, Annecy jusqu’au début du XVIème siècle, Société des Amis du Vieil Annecy, Annecy, 1973, p. 268-302. demotz Bernard, leguay Jean-Pierre, brondy Réjane, La Savoie de l’an mil à la Réforme, Op. Cit., p. 312-334. chiffoleau Jacques, Les justices du pape, Op. Cit., p. 80-93, p. 112-126 et p. 207-228. brondy Réjane, Chambéry, Histoire d’une capitale, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1988, p. 48-62. gauvard Claude, « De grace especial », Op. Cit., p. 92-109, p. 17-233 et p. 322-346. mathieu Isabelle, Les Justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2011, p. 227-318. pretou Pierre, Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2011, p. 48-59 et p. 126-154. billoré Maïté, mathieu Isabelle et avignon Carole, La justice dans la France médiévale, VIIIe-XVe siècle, Armand Colin, Paris, 2012, p. 268-272 et p. 322-336.

[12] chevailler Laurent, Recherches sur la réception du droit romain en Savoie : des origines à 1789, Gardet Éditeur, Annecy, 1953, p. 333-354, p. 366-368 et p. 412-427. Mariotte-löber Ruth, Les Chartes de franchises, Op. Cit., p. 57-80.

[13] ADHS, châtellenie d’Annecy, FRAD074_17056, Banna concordata, fol. 18, année 1361-1362 : « Recepit a Humberto Berthodi eo quia cum magna lapide percusserat Pietrum Albreti in quo auxilium fuit pro Johanneto Demoreti qui dictum Pietrum Albreti occiderat et dictus Humbertus Berthodi ajiuverat dictum Johannetum Demoreti pro abscondendo corpus dicti Pietri Albreti XL solidos fortos », « [Le châtelain] a reçu d’Humbert Bethod, parce qu’à l’aide d’une grande pierre, il a frappé Pierre Albret, aidant en cela Jeannet Demoret, qui a tué ledit Pierre Albert et parce qu’il a aidé ledit Jeannet Demoret à cacher le corps dudit Pierre Albret, la somme de 40 sous forts ». leman-langlois Stéphane, La sociocriminologie, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2018, p. 233-251.

[14] ADS, châtellenie de Chambéry, FRAD073_SA7672, Banna concordata, fol. 7, années 1300-1302 : « De X libris fortis receptis a Perchevallo de Jacob quia eius filius interfecit Johannem Brunonem vagabundum et non demorante quamvis sine clame coram castellano », « Au sujet des 10 livres forts reçus de Percheval de Jacob parce que son fils a tué Jean Brunon, vagabond et sans abri, bien qu’il n’y ait pas eu de plainte déposée devant le châtelain ». gauvard Claude, « Les sources judiciaires de la fin du Moyen Âge peuvent-elles permettre une approche statistique du crime ? », in contamine Philippe (dir.), Commerce, finances et société : (XIe – XVIe siècles) ; recueil de travaux d'histoire médiévale offert à M. le Professeur Henri Dubois, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris, 1993, p. 469-488.

[15] gauvard Claude, « De grace especial », Op. Cit., p. 25-36.

[16] coutin Bernard, « De la spécificité du droit en Savoie : existe-t-il des éléments dans la loi et dans la jurisprudence qui permettent de l’affirmer ? », Identités méridionales : entre conscience de soi et visions de l’autre. Actes du Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, « Terres et hommes du Sud », Toulouse, 2001, p. 28-45. carbasse Jean-Marie, Histoire du droit, t. 1, Presses universitaires de France, Paris, 2017, p. 87-126.

[17] chevailler Laurent, Recherches sur la réception du droit, Op. Cit., p. 330-352. D’après la Loi Gombette, la mort d’homme est autorisée en cas d’injure grave, remettant en question le droit de l’offensé à vivre dans la société, ou encore lorsqu’elle est envisagée comme une réponse à un précédent meurtre. fossier Arnaud, Le bureau des âmes, Écritures et pratiques administratives de la Pénitencerie apostolique (XIIIe-XIVe siècle), École française de Rome, Rome, 2018, p. 322-356.

[18] chevailler Laurent, Recherches sur la réception du droit, Op. Cit., p. 32-34. fossier Arnaud, Le bureau des âmes, Op. Cit., p. 322-325.

[19] chevailler Laurent, Recherches sur la réception du droit, Op. Cit., p. 353, p. 361, p. 362 et p. 375. Les préambules des Statuts de Pierre II (vers 1264) et d’Aymon (1329), la réforme du Conseil résident d’Amédée VI (1355) et les Statuts d’Amédée VIII (1430) affirment que la justice princière doit s’exercer dans toute la Principauté, qu’elle y a préséance par rapport aux autres juridictions et qu’elle soulage les querelles.

[20] ADHS, châtellenie d’Annecy, FRAD074_SA17077, Librate, fos 13-14, année 1386-1387 : « Libravit ad expensionem […] Girodum Gueranda inculpatum de morte Petri de Arsina apud Anessy interfectum ipsum pro sibi injuriam vengendum […] XX solidos datos dicto Tortori dictum Girodum ad furcas subspendenti », « Il a payé pour la dépense […] de Girod Guérande, accusé de la mort de Pierre de Arsène, qu’il a tué près d’Annecy pour se venger d’une précédente injure […] la somme de 20 sous, donné audit Tortor, pour pendre ledit Girod aux fourches ».

[21] ADS, FRAD073_SA7700, Banna condempnata, fol. 15, année 1358-1359 : « Recepit a Jacquieto Girardi et Johanne Dadan condempnatis quolibet in triginta solidos fortos quia inculpabantur de morte curati Desertorum quamvis ratio et modo non potuerunt cognosci sint post investigatione […] XL solidos fortos », « Il a reçu de Jacquiet Girard et de Jean Dadan, condamnés chacun à 30 sous parce qu’ils sont accusés de la mort du curateur de Désertes, bien que la raison et les circonstances n’ont pu être connues des juges en dépit d’une enquête […] la somme de 40 sous ».

[22] ADHS, FRAD073_SA10685, Librate, fos 23-24, année 1358-1359 : « Libravit pro expensis […] captione et detemptione unius ex liberis de Berdonenchia qui in verberatione Johannis de Sancto Georgio fuit implicatus qua decessit […] sed ad mortem non condempnatus fuit ut morte non fuit intentata sed evenerat verberatione sine voluntate dicti liberi », « Il a payé pour les dépenses […] durant la capture et la détention de l’un des enfants de Berdonenchia, qui a pris part aux coups portés contre Jean de Saint-Georges, dont il est décédé […] mais le coupable n’a pas été condamné à mort puisque la mort n’était pas intentionnelle, mais est intervenue par suite des coups sans intention criminelle de la part dudit enfant de Berdonenchia ». chevailler Laurent, Recherches sur la réception du droit, Op. Cit., p. 353, p. 361, p. 362 et p. 375. gauvard Claude, « De grace especial », Op. Cit., p. 92-109, p. 217-233 et p. 322-346.

[23] duparc Pierre, La formation d’une ville, Op. Cit., p. 362-366. Mariotte-löber Ruth, Les Chartes de franchises, Op. Cit., p. 57-80. La charte des franchises précise que l’âge des délinquants et celui de leurs victimes, le jour ou la nuit, la pauvreté et l’état mental des accusés et des victimes sont des facteurs de modulation de la peine.

[24] brondy Réjane, Chambéry. Histoire d’une capitale, Op. Cit., p. 111-123.

[25] porteau-bitker Annick, « La justice laïque et le viol au Moyen Age », Revue historique de droit français et étranger, vol. 66, n°4, 1988, p. 491-526.

[26] ADS, châtellenie de Chambéry, FRAD073_SA7683, Banna concordata, fol. 6, année 1331-1332 : « De sexaginta solidis grossis turnensis quos concordaverunt Johannes Girardi et Girardetus eius filius pro eo quia receperunt Mermetum Jacquini naturalem dicti Johannis bannitum pro eo eo quia interfecerat Perronay Merii cum quo inimici fuerunt et eidem Jacquiero bannito contra penas imposita dederunt consensum pro dicta interfecione », « Au sujet des 60 sous gros tournois que Jean Girard et son fils Girardet ont composé parce qu’ils ont recueillis Mermet Jacquin, fils naturel dudit Jean, banni pour avois tué Perronay Merii avec lequel les trois hommes entretenaient une inimitié et, en dépit des peines imposés, ils ont donné audit banni, Jacquin, leur consentement pour ledit meurtre ».

[27] chiffoleau Jacques, Les justices du pape, Op. Cit., p. 80-93. mathieu Isabelle, Les Justices seigneuriales en Anjou, Op. Cit., p. 227-318. prétou Pierre, Crime et justice en Gascogne, Op. Cit., p. 48-59. billoré Maïté, mathieu Isabelle et avignon Carole, La justice dans la France médiévale, Op. Cit., p. 268-272. leman-langlois Stéphane, La sociocriminologie, Op. Cit., p. 233-251.

[28] mauger Gérard, La sociologie de la délinquance juvénile, La Découverte, Paris, 2009, p. 5-15. mucchielli Laurent, Sociologie de la délinquance, Armand Colin, Paris, 2014, p. 38-49. leman-langlois Stéphane, La sociocriminologie, Op. Cit., p. 24-58.

[29] ADHS, châtellenie d’Annecy, FRAD074_SA_17055, Banna condempnata, fol. 10, année 1360-1361 : « Recepit a Beatrice uxore clerici Berodi quia occiderat unum leprerium qui in domo sua intraverat XII solidos », « Il a reçu de Béatrice, épouse du clerc Berod, parce qu’elle a tué un lépreux qui était entré dans son domicile, la somme de 12 sous ».

[30] ADS, châtellenie de Chambéry, FRAD073_SA7692, Banna concordata, fol. 3, année 1343-1344 : « Recepit ab Andrineti Dantaii pro eo quia inculpabatur de nece eius uxorem percutando eam sed eius morte non fuit intentata XII solidos grossos », « Il a reçu d’Andrinet Dantai, parce qu’il est accusé de la mort de son épouse par suite de ses coups, mais sans intention de la lui donner, la somme de 12 sous gros ». gauvard Claude, « De grace especial », Op. Cit., p. 322-346. chiffoleau Jacques, Les justices du pape, Op. Cit., p. 80-93. fossier Arnaud, Le bureau des âmes, Op. Cit., p. 322-325.

[31] ADS, châtellenie de Chambéry, FRAD073_SA7696, Banna concordata, fol. 9, année 1352-1353 : « Recepit a Johanne Conchati pro eodem [fuit in castro ad interficiendum judeos Chamberiaci] et quia fugaverat a manibus familiaribus curie qui pro eo eum arrestaverunt VIII florenos auri », « Il a reçu de Jean Conchat pour le même motif [il s’est rendu au château pour tuer des Juifs de Chambéry] et parce qu’il a échappé à la surveillance des serviteurs de la cour judiciaire qui l’avaient arrêté pour cette raison, la somme de 8 florins d’or », AD073_SA7794, Banna arragiorum, fol. 84, année 1463-1464 : « Item et de processu formato contra Jacquiemetum Fiert tunc famulum venerabilis viri domini prioris Vissiaci quia inculpabatur vulnerasse Petrum Sacheti ex quo vulnere mortuus expiravit […] nichil computat […] quia patriam domini absentavit nullis suis bonis ibidem relictis », « De même, dans le cadre du procès intenté à Jacquemin Fiert, alors serviteur du vénérable seigneur prieur de Vissiac, parce qu’il est accusé d’avoir blessé Pierre Sachet au point que ce dernier est décédé de sa blessure […] il n’a rien perçu […] parce que l’accusé s’est enfui de la patrie du seigneur duc sans y laisser de biens personnels », AD073_SA7795, Banna condempnata, fol. 69, année 1464-1465 : « De processu formato contra […] dictum Guillelmum de Fribourg famulum Philippi de Royumo inculpat[um] de nece Mermeti de Montello […] non computat quia […] dictus Guillelmus extraneus est et patriam absentavit », « Dans le cadre du procès intenté […] audit Guillelm de Friourg, serviteur de Philippe de Royan, accusé d’avoir tué Mermet de Montel […] il n’a rien perçu parce que […] ledit Guillelm est un étranger et qu’il a fui la Principauté savoyarde ».

[32] ADHS, châtellenie d’Annecy, FRAD074_SA_17055, Librate, fol. 18, année 1360-1361 : « Libravit ad expensionem Johannete uxore dicti Mugner de Morissie detempte apud Anessy […] quia die decapitata fuit pro eo quod venenum marito suo donaverat animo ipsum occidendi », « Il a payé pour la dépense de Jeannète, l’épouse dudit Mugner de Morissie, détenue près d’Annecy […] décapitée en ce jour parce qu’elle a donné du poison à son mari, ce qui l’a tué ».

[33] ADHS, FRAD074_SA_17065, Librate, fol. 16, année 1373-1374 : « Addiuntur quos libravit May Roleti Burdini pro custodia dicti Graydamors inculpati interfecisse quemdam hominem […] retracti ubi stetit per viginti duas dies », « S’y ajoute ce qu’il a payé à May Rolet Burdin pour la surveillance dudit Graydamors accusé d’avoir tué un homme […] là où il s’est retranché et est resté pendant vingt-deux jours ».

[34] carrier Nicolas, « Une justice pour rétablir la ‘‘concorde’’ : la justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge (fin XIIIe-début XVIe siècle) », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Op. Cit., p. 237-257. dorthe Lionel, « La répression du crime au service du duc : d’une justice de concorde à une justice d’État ? », dans ripart Laurent, guillere Christian et vuillemin Pascal (dir.), La naissance du duché de Savoie (1416), Presses Universitaires Savoie Mont Blanc, Chambéry, 2020, p. 122-156.

[35] gauvard, « De grace especial », Op. Cit., p. 4-12. rousseaux Xavier, « Entre accommodement local et contrôle étatique. Pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne », dans garnot Benoît (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Éditions universitaires de Dijon, Dijon, 1995, p. 263-289. coutin Bernard, « De la spécificité du droit en Savoie », p. 83-96.

[36] chevailler Laurent, Recherches sur la réception du droit, Op. Cit., p. 32-56. gauvard Claude, « De grace especial », Op. Cit., p. 88-92. rousseaux Xavier, « Entre accommodement local et contrôle étatique », Op. Cit., p. 263-264.

[37] ADS, châtellenie de Chambéry, FRAD073_SA_7703, Banna concordata, fol. 17, année 1368-1370 : « Recepit a Johanne Tronati filio domini Andree Tronati […] inculpato Johanem Tomerii dictum Crucifix tunc familiarem de gladio necasse […] sibi gratia per dominum […] remissum fuit ut restitutaveret IIIC florenos auri boni ponderis », « Il a reçu de Jean Tronat, fils du seigneur Andrée Tronat, […] accusé d’avoir tué Jean Tomer, dit Crucifix, alors serviteur, à coup de glaive […] mais l’affaire ayant été par grâce du seigneur comte […] entièrement remise, le châtelain a restitué la somme de 300 florins d’or de bon poids ».

[38] ADS, châtellenie de Chambéry, FRAD073_SA7703, Banna arragiorum, fol. 27 : « De pluribus penis et bannis comissis per Jacquierium Regis de Machiez carpentatore inculpatum […] dictam Arenbor uxorem quondam Symonis Perysii […] cum quadam trabe percusam et letaliter vulneratam ut expiraveret nichil computat quia dominus ad supplicationem dicti Jacquieti penas et banas que incurisse de speciali gratia totaliter remisit ut mors non intuata fuit », « Au sujet de plusieurs peines et bans encourus par Jacquieriet Regis de Machiez, charpentier, par suite de ses délits […] ayant frappé ladite Arenbor, épouse de feu Symon Perysi […] avec une poutre et l’ayant blessée de façon létale, à tel point qu’elle en est décédée, il n’a rien perçu parce que le seigneur sur supplication dudit Jacquiet a remis les peines et les bans qu’ils encouraient de grâce spéciale et intégralement puisque la mort n’était pas intentionnelle ». chevailler Laurent, Recherches sur la réception du droit romain, Op. Cit., p. 333-354, p. 366-368 et p. 412-427. fossier Arnaud, Le bureau des âmes, Op. Cit., p. 322-325.

[39] ADHS, AD073_SA10782, Librate, fos 73-74, année 1497-1498 : « Libravit nuntio qui missus fuit apud Bartholomeum Clusaz pro pecuniam receptandi ad emptionem duas cereas et decem vestimenta pro pauperibus villae Annessiacae et ad librandum eo quod ipse Bartholomeus Clusaz tenuitur acquitando quia inculpabatur homicidium commississe contra Petrum Dulinum sed sine mortis intentionem dare III solidos genevensos », « Il a payé au messager qui a été envoyé à Bartholomé Clusaz pour recevoir l’argent nécessaire à l’achat de deux cierges en cire et de dix vêtements pour les pauvres de la ville d’Annecy et au paiement de ce dont ledit Bartholomé Clusaz est tenu de s’acquitter, parce qu’il est accusé d’avoir un homicide sur la personne de Pierre Dulin, mais sans intention de lui donner la mort, la somme de 3 sous genevois ».

« Lare, murtrier, t. dimisisti Avignon propter omicidium per t. perpetratum ». C’est ainsi que Guillette invective Stéphane de Passu[1]. Afin d’éviter la tenue d’un procès de nature à ternir sa réputation, Guillette choisit de faire une composition en présence du juge du comte de Savoie. Son montant est négocié par la victime, par l’accusé et par les représentants de la justice. Elle permet d’abandonner les poursuites judiciaires contre la prévenue. Accuser un homme d’être un voleur et un meurtrier est donc une insulte grave puisqu’elle remet en question la respectabilité de la personne insultée.

La loi Gombette du VIe siècle reconnait le droit à la vendetta pour laver l’honneur bafoué. La mort d’homme est envisagée comme une solution pour réparer les liens sociaux. Or, à la fin du Moyen Âge, la mort d’homme dans le cadre des relations privées n’est plus autorisée. C’est le recours à la justice du Prince qui permet désormais de réparer l’honneur bafoué. La justice a progressivement remplacé la vendetta privée, substituant à la logique du sang versé celle de l’administration punitive pour restaurer les liens sociaux. La mort d’homme fait donc l’objet d’une criminalisation progressive qui la rend passible de sanctions judiciaires. C’est ce qui rend l’invective de Guillette insultante. C’est aussi ce qui incite les autorités judiciaires à affiner leur compréhension du phénomène afin de mieux l’appréhender en justice. De la criminalisation de la mort d’homme découle donc l’élaboration conceptuelle encore en cours durant le bas Moyen Âge du meurtre, de l’homicide et du guet-apens.

La criminalisation de la mort d’homme a fait l’objet d’une bibliographique dense. La distinction progressive entre vengeance et justice a donné lieu à des publications[2]. Des études ont également tenté de comprendre la distinction entre le meurtre et l’homicide dans la France d’avant 1789[3]. Des médiévistes se sont intéressés à la mort d’homme dans le cadre de règlements de comptes en contexte de concurrence pour les charges ecclésiastiques[4]. D’autres se sont intéressés à la mort d’homme involontaire résultant de coups et de blessures ou de rixes aux issues mal maîtrisées[5]. La mort d’homme dans le cadre de la déprédation, comme élément facilitateur du vol, a également été étudiée[6]. Dans cet ensemble européen, la mort d’homme dans la Principauté de Savoie n’a pas encore fait l’objet d’une étude spécialisée.

Or, les circonscriptions administratives ou châtellenies d’Annecy, la capitale du Genevois, et de Chambéry, capitale des États savoyards, ont connu des morts d’hommes dans des circonstances variées. Des registres comptables y ont été tenus par les châtelains, les hauts fonctionnaires nommés par les Princes et compétents en matière de justice, de finances, d’administration et d’opérations militaires[7]. Dans ces registres se trouvent les bans, des listes d’amendes et de compositions pénales (des sommes d’argent versées par les accusés pour éviter un procès public, tout en se reconnaissant coupables) au nombre de 17 822 pour Annecy et de 31 504 pour Chambéry de l’année 1270 à l’année 1510. Cette prolixe matière judiciaire rapporte des cas de mort d’homme et leurs circonstances. Elle s’intéresse aux habitants des châtellenies d’Annecy et de Chambéry dans leur diversité. S’y ajoutent les chartes de franchises et les Statuts de Savoie[8]. En revanche, aucun procès-verbal de meurtre ou d’homicide n’a pu être conservé dans les archives[9]. Dans ces deux espaces urbains, les sources ont enregistré le plus grand nombre de meurtres et d’homicides pour une population savoyarde totale estimée à 500 000 habitants[10]. L’étude quantitative de ce corpus documentaire grâce aux outils statistiques et l’étude qualitative réalisée à l’aide d’outils lexicographiques et texto-métriques permettent donc d’appréhender la mort d’homme en dehors du brigandage ou de la rivalité professionnelle. La mort d’homme involontaire par suite de coups, de blessures et de rixes est présente dans ce corpus. Toutefois, apparaissent aussi des situations plus complexes qui ont imposé aux juges d’affiner leur perception de la mort d’homme avant d’établir leurs verdicts.

Il s’agit d’interroger le sens de la criminalisation de la mort d’homme afin de comprendre ce qu’elle révèle des mentalités et du fonctionnement des sociétés urbaines annécienne et chambérienne tardo-médiévales.

Nous montrerons que la mort d’homme est progressivement criminalisée par les autorités judiciaires en l’étudiant quantitativement. Le but est de montrer qu’elle est statistiquement rare, mais qu’elle fait l’objet d’une première qualification pénale. Ensuite, nous appréhenderons le passage à l’acte afin de mieux comprendre les liens entre les meurtriers, les homicides et leurs victimes. Cela nous permettra de montrer que la mort d’homme ne traduit pas une anomie sociale, mais qu’elle s’inscrit dans la sociabilité quotidienne. Enfin, nous étudierons la répression des meurtres et des homicides, source d’enjeux et de défis pour la justice savoyarde. Le but est de montrer que la justice du Prince accorde volontiers sa grâce afin de rétablir l’ordre et de tisser à nouveau les liens sociaux.

I. Meurtres et homicides dans les sources comptables : des faits rares

1. Une sous-évaluation numérique ou un fait de société rare ?

À Annecy comme à Chambéry, les atteintes aux personnes sont une part importante de la délinquance et de la criminalité. Néanmoins, les meurtres et les homicides sont peu fréquents, comme l’indique le tableau suivant :

| Châtellenie | Annecy | Chambéry |

| Tentatives totales de meurtre/d’homicide | 0 | 13 |

| Meurtres/homicides avérés totaux | 5 | 21 |

| Atteintes corporelles totales | 1 939 | 6 216 |

| Délits et crimes totaux contre les personnes | 3 429 | 10 266 |

| Proportion des meurtres/homicides et des tentatives par rapport aux atteintes corporelles totales (en %) | 0,25 | 0,55 |

| Proportion des meurtres/homicides/tentatives par rapport aux délits et crimes totaux contre les personnes (en %) | 0,14 | 0,33 |

| Prévalence totale des meurtres/homicides et des tentatives par rapport aux atteintes corporelles totales contre les personnes (en % dans les deux châtellenies) | 0,48 | |

| Prévalence totale des meurtres/homicides et des tentatives par rapport aux crimes et aux délits contre les personnes (en % dans les deux châtellenies) | 0,28 | |

Fig. 1 : tableau statistique des meurtres et des homicides dans les châtellenies d’Annecy et de Chambéry (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Des années 1270 aux années 1510, trente-neuf homicides, meurtres ou tentatives d’homicides ou tentatives de meurtres, ont été enregistrés. Ils sont statistiquement rares, alors que les coups et blessures sont nombreux. Cela ne s’explique donc pas par l’aversion des populations pour la violence[11].

Ceci est lié à la nature des sources. Les registres comptables sont une source fiscale, et non judiciaire, tenus par les châtelains pendant l’exercice de leurs mandats. Ils rendent la justice au nom du Prince en première instance, dans le cadre de la basse et de la moyenne justices. Le châtelain peut juger des différends engageant des peines financières inférieures à soixante sous. Les délits et les crimes impliquant des sommes supérieures sont confiés au juge du Prince qui rend la haute justice lors des Assises[12]. Les meurtres et les homicides échappent à la justice des châtelains parce qu’ils relèvent de la haute justice. En dépit de leur faible prévalence, ils sont donc considérés comme des crimes graves, non comme des délits.

Leur sous-évaluation est également liée à la dissimulation des crimes[13]. Les cours de justice ont p. découvrir certains meurtres et certains homicides, mais tous n’ont pas été portés à leur connaissance[14]. Certains ont fait l’objet de règlements à l’amiable avec des compensations financières qui échappent aux autorités judiciaires[15]. Cela limite leur appréhension statistique, mais cette situation éclaire également leur perception judiciaire. La fin du Moyen Âge initie un discours juridique et une ébauche de qualification pénale concernant le meurtre et l’homicide. Ces réflexions montrent que bien qu’ils ne soient pas omniprésents dans la délinquance et dans la criminalité enregistrées à Annecy et à Chambéry, les meurtres et les homicides ne sont pas courants. Ils sont un fait de société rare, mais préoccupant pour les autorités politiques et judiciaires.

2. Délits ou crimes ? : Les qualifications pénales embryonnaires de faits judiciaires

Le droit pénal n’existe pas durant le Moyen Âge dans la Principauté savoyarde et en l’Europe[16]. La vendetta privée, pour réparer l’honneur bafoué, y avait été autorisée au début du Moyen Âge[17].

Cette logique disparaît au profit d’une criminalisation de la mort d’homme[18]. La production législative princière instaure l’idée qu’elle n’est pas un acte anodin et que l’exercice de la justice du Prince apporte une plus grande réparation que le sang versé[19]. Dès lors, la mort d’homme cesse d’être un fait divers afin d’entrer dans le champ des faits de société. Elle devient donc passible de poursuites judiciaires[20]. Ce discours met en évidence la gravité des faits de mort d’homme à l’instar des pratiques pénales françaises, étudiées par Claude Gauvard, avignonnaises et italiennes, analysées par Jacques Chiffoleau et par Arnaud Fossier. Afin de mieux déterminer la gravité des faits reprochés, les juges du Prince prennent connaissance des circonstances de la mort d’homme (préméditation, accident, caractère diurne ou nocturne)[21]. Commence à se dessiner une distinction entre le meurtre et l’homicide, rendue manifeste par les verdicts[22].

Le meurtre est la mort d’homme infligée volontairement. En revanche, l’homicide est la mort accidentelle ou en défense légitime. Ces distinctions restent incomplètes du point de vue théorique, mais elles sont mises en œuvre par la justice princière lors du verdict.

II. « Cui bono » : meurtriers et victimes : les contours du passage à l’acte

1. Qui sont les agresseurs, qui sont les victimes ?

Les circonstances des délits sont retenues lors du verdict pour atténuer ou pour aggraver la peine[23]. Pour les meurtres et les homicides, la question des circonstances est l’appréhension des liens entre l’accusé et la victime. Le tableau suivant les résume dans les trente-neuf cas enregistrés :

| Châtellenie | Annecy | Chambéry |

| Relations non précisées | 5 | 21 |

| Liens familiaux | 0 | 1 |

| Autres types de relations de sociabilité | 0 | 12 |

Fig. 2 : tableau des relations entre les agresseurs et leurs victimes dans les cas de mort d’homme (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Dans douze tentatives d’homicides à Chambéry, les accusés sont complices et ont tenté d’assassiner des Juifs vivant dans le quartier qui leur est réservé en bordure de l’Albanne, à proximité de la Porte de Maché[24]. Dans ce cas, à l’image d’attaques antijuives dans le comtat Venaissin et dans le royaume de France au cours des années 1348-1349, marquées par l’épidémie de peste, les agresseurs et les victimes entretiennent une sociabilité de voisinage qui s’envenime dans un contexte épidémique et de flambée d’antisémitisme. Les bans concernant les meurtres et les homicides ne sont pas toujours explicites, mais ils permettent d’inscrire ces deux crimes au cœur des sociabilités urbaines. Le meurtre et l’homicide peuvent être commis en ville contre des voisins, contre des membres de sa propre famille ou encore contre des passants ordinaires. Il est également possible de saisir les contours de la sociologie des meurtriers et de leurs victimes.

Les bans renseignent sur leur sexe, la situation sociale et parfois l’âge des coupables et des victimes, comme le montre le tableau suivant :

| Châtellenie | Annecy | Chambéry |

| Femme | 1 | 1 |

| Homme jeune | 0 | 5 |

| Homme d’âge mûr | 4 | 28 |

Fig. 3 : Tableau du profil sociologique du meurtrier ou de l’homicide à Annecy et à Chambéry d’après les registres comptables (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Les femmes sont peu représentées devant la justice pour des faits de mort d’homme. En revanche, les jeunes, définis en Europe médiévale comme l’ensemble des personnes, mariées ou non, vivant sous l’autorité paternelle au sein du foyer familial, indépendamment de l’âge réel ou estimé, le sont davantage. Toutefois, les statistiques concernant la participation des jeunes aux meurtres et aux homicides, tendent à invalider l’idée que la jeunesse est un facteur criminogène.

Ce sont donc essentiellement des hommes d’âge mûr, soit des personnes pleinement intégrées à la société, qui commettent des meurtres et des homicides. En comparant dans les registres comptables d’Annecy et de Chambéry, les rubriques relatives aux taxes et celles relatives aux bans, on constate que les meurtriers et les homicides sont des personnes qui disposent de ressources financières suffisantes pour payer des impôts et qui sont aussi très souvent propriétaires de leurs domiciles. Les « demourants non fixes », ceux qui n’ont pas de maison en propre, ne sont pas responsables des meurtres et des homicides enregistrés dans ces deux châtellenies. Ces informations sont précieuses pour les juges parce qu’elles ont une forte influence sur l’intensité des peines auxquelles les coupables sont condamnés. À l’heure de la formulation d’un discours de criminalisation du meurtre et de l’homicide, la justice princière tend à prendre en compte les motivations variées des criminels.

2. Les circonstances et les motivations de l’acte illicite

Les bans précisent régulièrement les circonstances et les motivations des meurtriers et des homicides, ainsi que le tableau suivant l’indique :

| Châtellenie | Annecy | Chambéry |

| Coups et blessures volontaires entraînant le décès | 1 | 9 |

| Complicité et préméditation | 2 | 21 |

| Défense légitime | 1 | 0 |

| Circonstances non précisées | 1 | 4 |

Fig. 4 : tableau des circonstances et des motivations de la mort d’homme d’après les registres comptables d’Annecy et de Chambéry (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Dans la majorité des cas enregistrés, les personnes incriminées ont été complices de meurtres et d’homicides. L’acte criminel est rarement le fait d’un meurtrier isolé, mais s’inscrit dans des liens de sociabilité réunissant des complices autour d'un même mobile. Ce sont très souvent des voisins, des membres d’une même famille, des collègues de travail, autrement dit des personnes réunies par des liens de sociabilité ordinaires, qui passent à l’acte conjointement. Meurtres et homicides partagent cette caractéristique avec la plupart des autres formes d’atteintes aux personnes, les agressions et actes d’intimidation étant rarement le fait d’individus isolés dans le reste de la Principauté de Savoie, comme ailleurs en Europe, à l’exception notable du viol qui est généralement commis par un seul agresseur[25]. Dès lors, il est souvent difficile pour la justice d’établir la part de responsabilité individuelle. La culpabilité est partagée par les complices qui passent à l’acte afin de punir ceux qui ne leur ressemblent pas et qui ne prennent part à leurs sociabilités[26]. Le meurtre est un moyen de punir et d’exclure définitivement ceux que les acteurs urbains jugent anormaux et incapables de faire pleinement partie de la société. En ce sens, le meurtre n’est pas l’expression d’une colère aveugle et brutale, mais un acte prémédité et réfléchi[27].

Homicides et meurtres font donc partie du fonctionnement ordinaire des sociétés urbaines savoyardes[28]. Ce constat est corroboré par la faible proportion d’homicides en défense légitime. Seule une femme, à Annecy, a commis un homicide en se défendant face à un lépreux qui s’est introduit dans son domicile sans son consentement[29].

En revanche, dix cas d’homicides résultent de coups et de blessures volontaires sans intention de donner la mort. Dans ces cas-ci, le décès de la victime a généralement lieu durant les heures ou au cours des journées qui suivent les coups et les blessures. Les bans mentionnent peu d’armes et ce sont rarement des armes létales qui ont été employées. En règle générale, l’homicide involontaire est alors causé par une altercation verbale entre des personnes qui se connaissent, sans nécessairement partager des liens de sociabilité intimes et qui en viennent à échanger des coups et des blessures fatales mais sans intention de causer la mort d’homme. Les relations de voisinage, la vie conjugale, les relations professionnelles, la fréquentation publique des lieux de sociabilité, font naitre des tensions qui se transforment en rixes mortelles[30]. Le meurtre et l’homicide sont donc statistiquement peu fréquents dans les sources, mais leur occurrence dans le quotidien des Annéciens et des Chambériens, n’est pas exceptionnelle. Le meurtre est l’acte prémédité qui prend appui sur des rancœurs parfois entretenues pendant plusieurs années dans le cadre de relations de sociabilité ordinaires, tandis que l’homicide est la mort d’homme non préméditée mais causée par la brusque flambée des passions dans le cadre de la sociabilité ordinaire. Ces deux crimes sont concevables dans l’esprit des habitants des villes. Ils n’inspirent pas nécessairement une franche approbation, mais ils ne sont pas systématiquement un motif de blâme pour les hommes et les femmes dans ces deux villes. En ce sens, ils ne relèvent pas du fait divers, mais bien du fait de société. Cela impose donc aux autorités savoyardes, à l’instar des autorités européennes, de les réprimer pour les criminaliser avec efficacité et éviter qu’ils ne s’installent dans le paysage intellectuel ordinaire des habitants des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

III. Réprimer le meurtre et l’homicide dans les châtellenies urbaines savoyardes

1. Punir le meurtre et l’homicide : de la composition à la peine de mort

Les juges disposent d’une liberté ou « arbitraire » pour rendre leurs verdicts en fonction des circonstances des meurtres et des homicides. Le profil des meurtriers et des homicides fait partie de ces circonstances, comme l’indique le graphique suivant :

Fig. 5 : graphique de la répartition des peines en cas d’homicides et de meurtres en fonction du profil des auteurs (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Les amendes, imposées au terme d’un procès public humiliant et surtout les compositions financières sont prioritairement employées par la justice princière. En payant une composition, l’accusé évite le procès, mais il se reconnaît coupable et il paie une somme « réparatrice ». La justice impose l’idée que la loi du Prince prime sur la vengeance.

L’emprisonnement n’est pas employé pour réprimer les meurtres et les crimes. La justice privilégie le bannissement à la peine de mort, accompagné de la confiscation des biens du coupable. Son usage est rare, puisqu’il ne concerne que deux cas dans la châtellenie de Chambéry. La prison est essentiellement employée, dans les cas d’homicides et de meurtres afin de prévenir la fuite des accusés. Les risques d’évasion sont de fait réels et fréquents, comme le prouvent les exemples de Peron de Clusaz qui a tenté de tuer des Juifs avec onze autres complices en 1352-1353 et qui s’est enfui après son arrestation par un officier de la cour du châtelain ou celui de Jacquemin Fiert, serviteur d’un prieur local, qui a tué un homme en lui infligeant une blessure avant de fuir lors de l’enquête dont il fait l’objet en 1463-1464, ou encore celui de Guillelm de Fribourg, complice d’un jeune homme dans le meurtre d’un autre homme, qui fait l’objet d’une enquête en 1464-1465 mais qui fuit parce qu’il n’est pas originaire de la châtellenie de Chambéry[31]. Tous ont fui avant la tenue de leurs procès ou pour éviter le paiement des compositions qu’ils s’étaient engagés à honorer.

Le meurtre crapuleux, prémédité, est souvent puni par la peine de mort. Les châtelains interviennent en tant qu’exécuteurs des décisions prises par les juges princiers. Les coupables sont généralement pendus aux fourches patibulaires près des villes d’Annecy et de Chambéry et leurs corps sont livrés aux intempéries[32]. La peine de mort apparait comme le seul moyen de remédier au désordre que le meurtrier a introduit dans l’ordre urbain savoyard[33]. Le meurtre crapuleux est en contradiction avec l’idéal moral savoyard : la Concordia, la concorde ou harmonie entre tous[34]. Cela le rend particulièrement odieux aux yeux des juges, comme à ceux de la société savoyarde. C’est le sens de l’insulte proférée par Guillette aux dépens de Stéphane de Passu. Les autorités judiciaires savoyardes cherchent alors à rétablir la concorde grâce à une répression sévère, mais réparatrice. Les juges condamnent à la mort parce qu’ils constatent que l’accusé a récidivé en commettant plusieurs meurtres. La peine de mort est également employée lorsque le meurtre vient couronner un parcours criminel de plus en plus violent. La peine de mort est alors conçue comme le dernier recours et l’unique moyen de réparer les torts causés par le meurtrier à la société savoyarde, dont il remet en question les valeurs morales chrétiennes. Toutefois, elle n’est pas la répression la plus fréquente pour punir le meurtre et elle n’est même jamais employée en cas d’homicide. Ceci est révélateur d’une méfiance de la part des autorités judiciaires face aux solutions répressives trop définitives, même s’il faut aussi tenir compte du fait qu’elle est prononcée à l’initiative du juge princier. Elle échappe donc aux prérogatives du châtelain, ce qui peut biaiser sa compréhension statistique dans les registres comptables, mais son usage semble rester rare à Annecy, à Chambéry, dans le reste de la Savoie et de manière plus générale en Europe, parce que d’autres solutions sont privilégiées pour rétablir l’harmonie après le meurtre et l’homicide.

2. Rétablir la concorde : la rémission comme alternative au cycle de la violence

Les peines financières les plus lourdes et les peines infâmantes les plus graves, telles que le bannissement, sont généralement réservées aux hommes d’âge mûr. Les femmes et les hommes jeunes qui ont commis des meurtres et des homicides, paient généralement des compositions dont le montant, supérieur ou équivalent à soixante sous, peut peser lourdement sur leur budget. Toutefois, cela n’est pas aussi infâmant qu’une amende ou qu’une peine corporelle.

Les juges savoyards prennent également en compte le profil des victimes avant de rendre le verdict, comme l’indique le graphique suivant :

Fig. 6 : graphique de la répartition des peines en cas de meurtres et d'homicides en fonction du profil des victimes (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

L’amende n’est pas la peine la plus fréquemment employée pour réprimer les meurtriers et les homicides. Elle n’est pas employée dans le cas du lépreux qui s’est introduit dans le domicile d’une femme, parce qu’elle a agi en défense légitime. Les amendes ne sont pas non plus appliquées lors des douze tentatives de meurtres contre des Juifs à Chambéry, parce que les victimes représentent une minorité religieuse suspectée d’être à l’origine de la peste.

Les peines financières les plus rudes viennent sanctionner les auteurs de meurtres et d’homicides contre les femmes et les jeunes. La justice princière savoyarde entend protéger les personnes les plus fragiles. Elle veut faire respecter un idéal politique et judiciaire : la Concordia. Emprunté à la philosophie romaine antique, puis enrichi par les apports de la pensée chrétienne, cet idéal entend assurer à tous sur Terre une place au Paradis. Cela implique une répression réelle des délits et des crimes, en particulier ceux qui impliquent la mort d’homme, afin de ne pas laisser un crime impuni. Toutefois, cela nécessite également de mettre un terme au désordre introduit par la mort d’homme dans la société et de proposer une solution réparatrice. Il s’agit donc d’ordonner la société à l’image de la Jérusalem céleste afin de faciliter la Parousie. Les jugent tentent de retisser les liens sociaux, perturbés par le meurtre ou l’homicide. La justice pratique donc une répression différentiée selon le profil des meurtriers et des homicides et selon le profil des victimes, dans le but de ne pas laisser un crime impuni, mais également dans le but d’adapter la peine à la gravité des faits, sans hypothéquer les chances de réinsertion du criminel dans la société.

La justice princière procède donc majoritairement à la composition et à la rémission de la peine, comme l’indique le graphique suivant :

Fig. 7 : graphique des taux d’exécutions effectives des peines financières en cas de meurtres et d’homicides (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Les compositions sont perçues par la justice princière, sauf lorsque les accusés ont fui Chambéry et Annecy, ou lorsqu’ils ont bénéficié de l’excuse de clergie. Elles n’exonèrent pas le coupable de ses méfaits, mais elles protègent son honneur et elles n’hypothèquent pas ses chances de se réinsérer dans la bonne société urbaine savoyarde. Elles sont donc prioritairement employées par une justice soucieuse de réprimer le meurtre ou l’homicide, mais qui souhaite également réinsérer rapidement le justiciable dans les réseaux de solidarité et de sociabilité ordinaires, afin d’opérer un rapide retour à l’ordre normal.

En revanche, les amendes sont plus souvent remises que les compositions. Le Prince de Savoie remet une affaire afin de surseoir à l’exécution de la peine[35]. Le coupable n’est pas innocenté, mais il n’est plus astreint à l’exécution de la peine. Son honneur est sauvegardé, voire réhabilité par la caution morale que le Prince lui apporte, la peine prononcée étant considérée comme aussi infâmante que l’acte criminel, puisqu’elle le rend notoire[36]. La justice princière savoyarde emploie fréquemment la remise de peine en cas de meurtres et d’homicides comme l’indique le graphique suivant :

Fig. 8 : graphique des rémissions princières enregistrées par la Chambre des Comptes et par le Conseil du Prince savoyard (fin XIIIe-début XVIe siècle) d’après les registres comptables des châtellenies d’Annecy et de Chambéry.

Les rémissions princières concernent les amendes réprimant les homicides involontaires ou les accidents, mais pas celles qui répriment les meurtres prémédités.

En revanche, une composition pour meurtre a été entièrement remise par le Prince, parce que le meurtrier est le jeune fils d’un seigneur vivant dans la juridiction de Chambéry[37]. La rémission est donc un outil dont dispose la justice princière, non pour uniformiser les peines associées à chaque catégorie criminelle, une telle harmonisation n’étant pas décelable dans les bans, mais pour délimiter les catégories juridiques : le meurtre ne peut pas être remis, l’homicide peut l’être, la mort d’homme n’étant pas intentionnelle[38].

La rémission est également un outil au service de la Concordia. Il s’agit de permettre la réinsertion dans la société du meurtrier, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes, d’hommes jeunes et de personnes appartenant aux catégories sociales les plus élevées. La rémission n’équivaut pas à un non-lieu, mais elle permet de faire le deuil symbolique de la culpabilité du meurtrier ou de l’homicide. Cette mesure se veut réparatrice de l’harmonie et de la concorde entre les justiciables, au même titre que l’achat de cierges ou l’organisation de processions expiatoires grâce aux biens confisqués aux meurtriers et aux homicides[39].